赠书,一本,5月6日晚上12点开

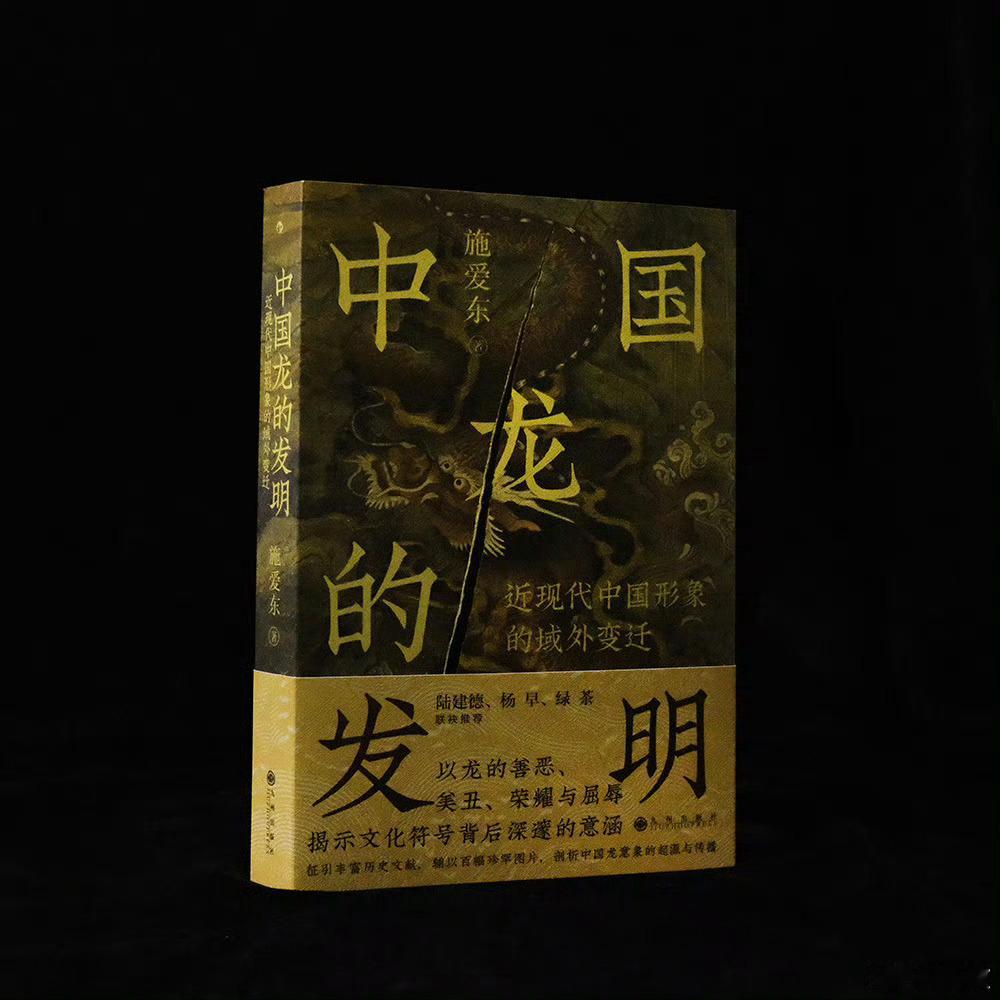

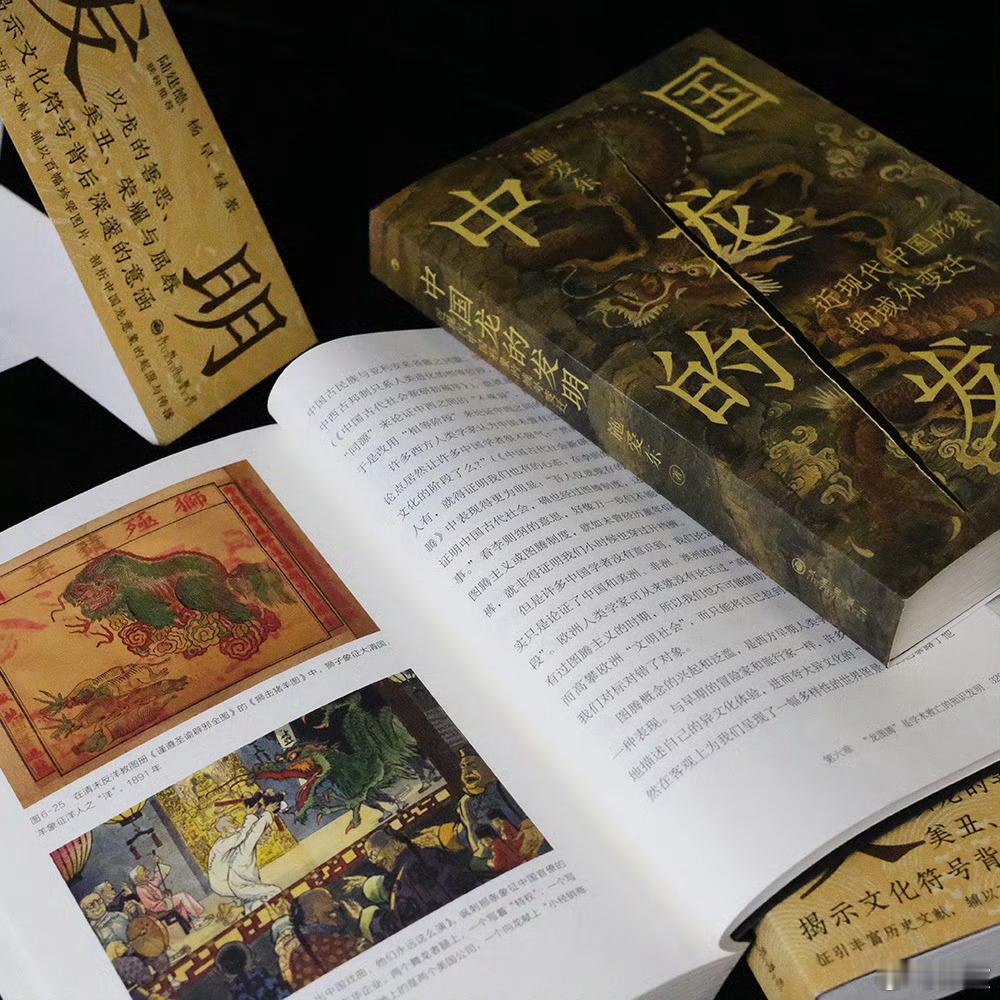

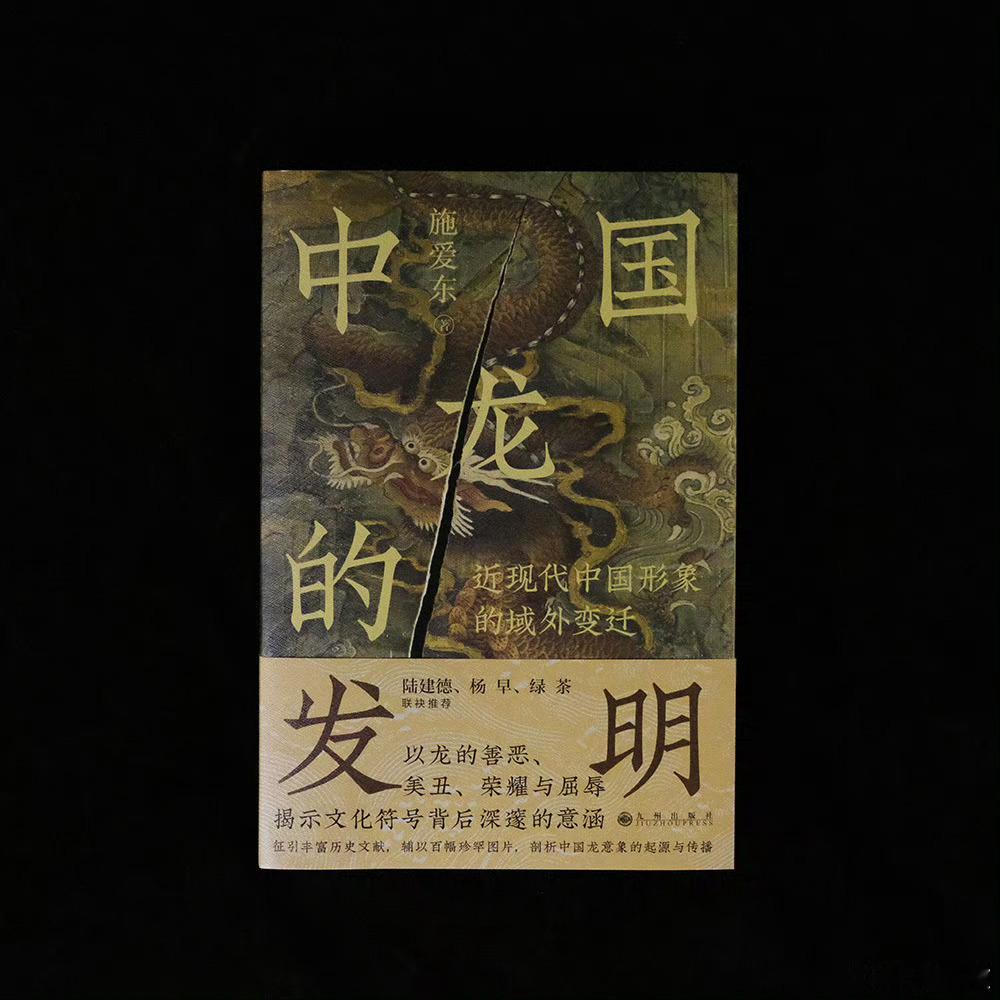

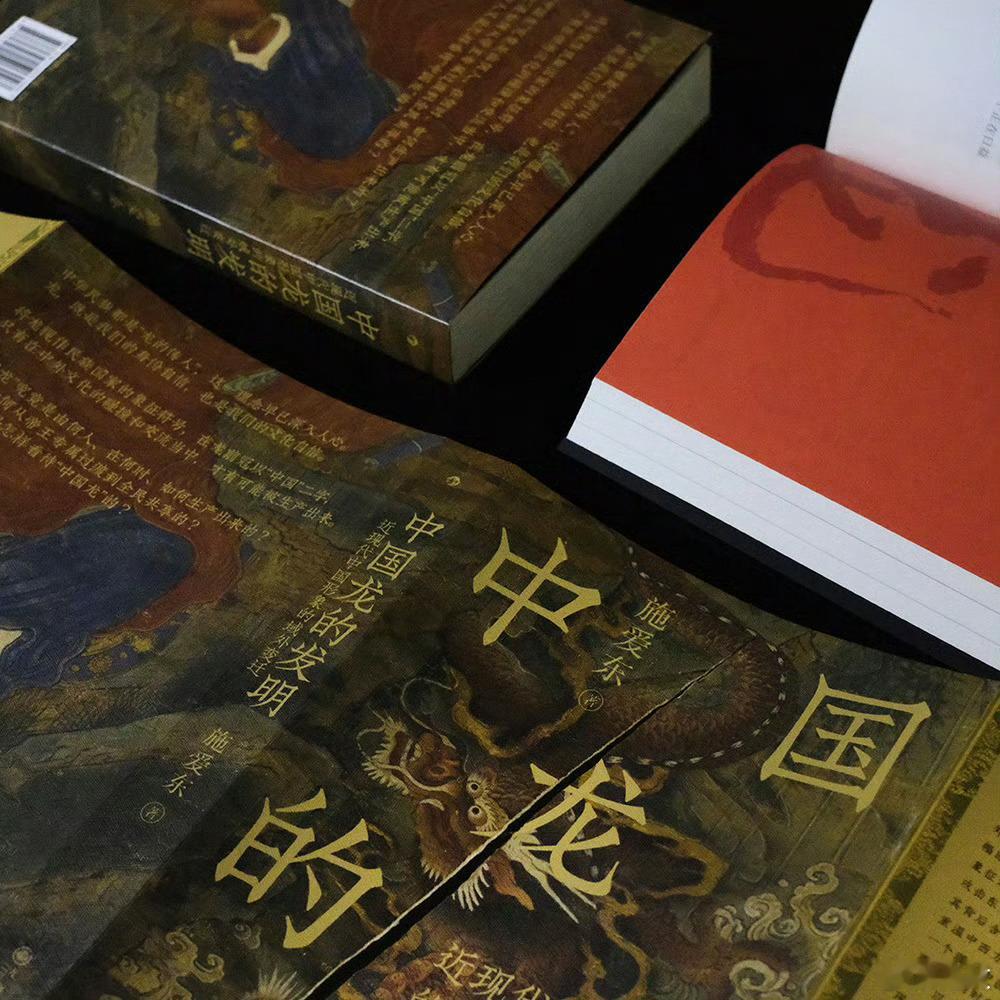

《中国龙的发明:近现代中国形象的域外变迁》

抓住一条龙有多难?

不可能。因为,龙,是被发明出来。我们只能去想象龙。而如何想象龙,是龙形象的问题,也就是龙观念的变迁史。

一方面,龙从作为能沟通天地的上古动物,逐渐演变成专属于封建帝王的权力象征,辛亥革命后成为爱国知识分子的打倒对象,而后又被重新扶上神坛,最后过渡到全民共享——中华民族都是“龙的传人”。

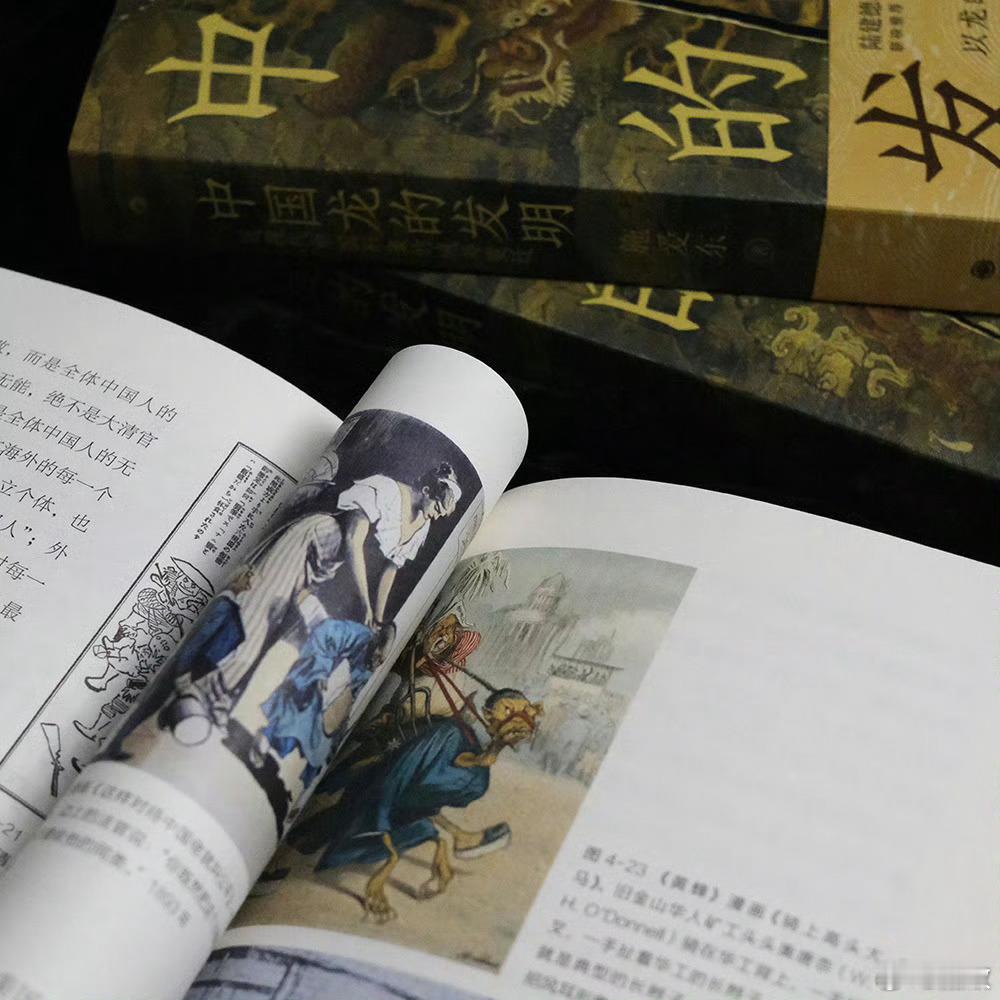

而另一方面,将龙视作民族国家的象征,在龙前冠以“中国”二字,只有在中外文化的互动中,才可能被生产出来。因此,从域外视角观照发现,龙从最初的被混淆、有多个译名,到成为时尚风靡欧洲,再到一度沦落为被西方用以丑化和攻击中国的符号。

当然,想象需要物质资料的支撑。

在本书中,民俗学家施爱东先生借助文化学、民俗学的基本方法,悉心爬梳丰富的中外历史文献,同时搜集了200多幅欧、美、日等国古旧书刊的罕见图片(/漫画),从象征地位的皇家符号、时尚元素,到讽刺、攻击东方古国的惯用素材,考证了不同时期龙形象在不同历史语境下的变迁,揭示出龙形象及其背后含义的复杂性。

龙,既是我们的身份自信,也是我们的文化自信。重新审视和解读自己的文化符号,不仅给我们一个理解中国传统文化深刻内涵的新视角,更能脱离时代局限审视域外文化的传播和交流。再以史为鉴,使龙与中华民族真正绽放光彩。