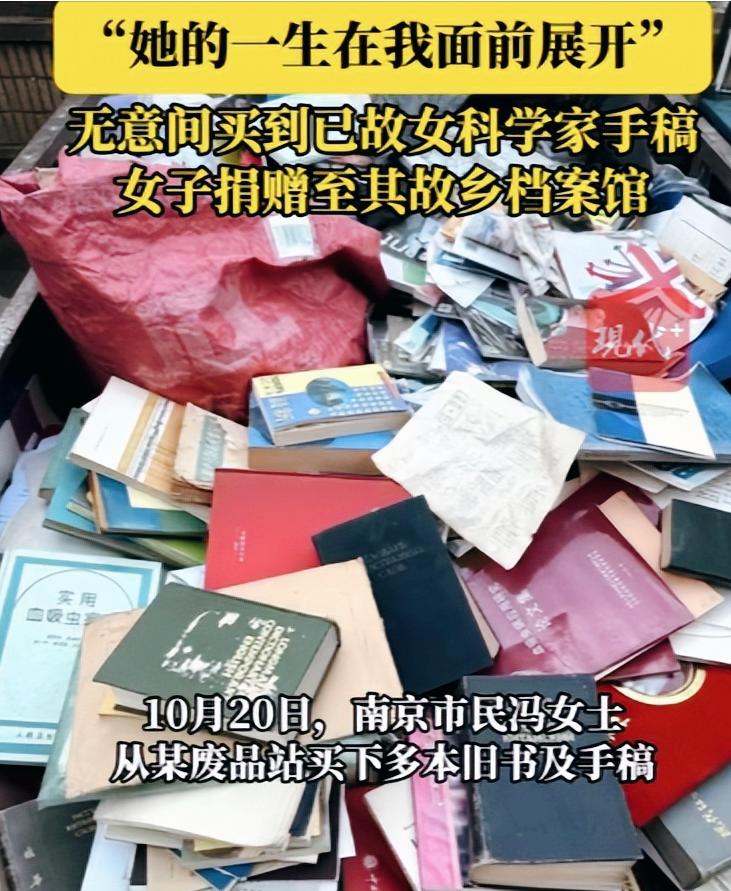

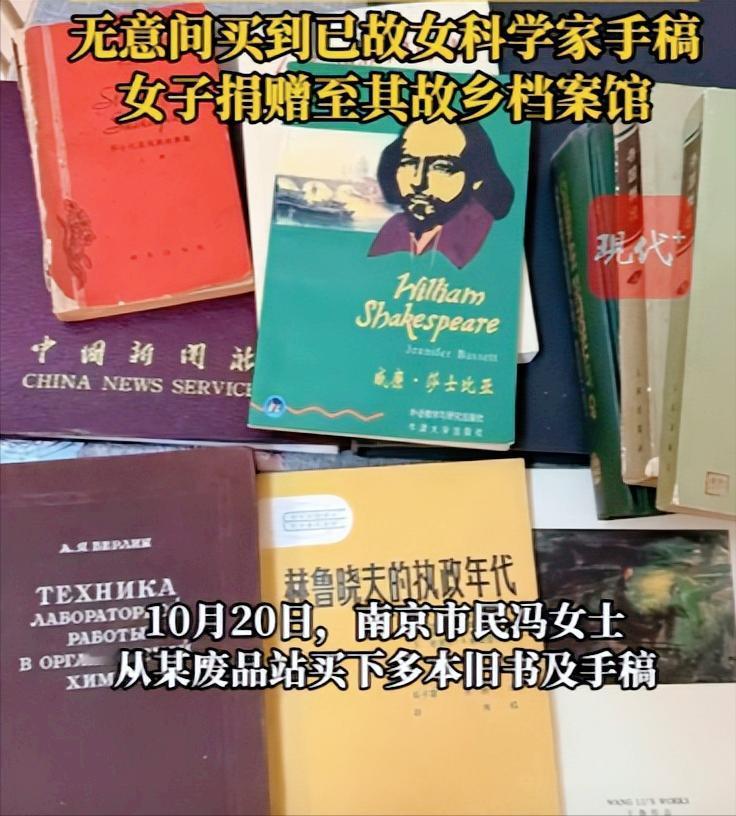

泪目了!南京,一女子在废品站发现已故科学家手稿,不忍心看它们蒙尘花60元买下!谁料,神通广大的网友抽丝剥茧,确定了科学家的身份!这些手稿的主人,正是我国上个世纪抗血吸虫病专家王锐!网友:致敬为国默默付出的所有科学家! 南京,一座历史底蕴深厚的城市,每天都在上演着无数个故事。一个发生在废品站的故事,看似平常,却意外揭开了尘封的历史,连接了现代与过去,也引发了我们对历史传承的思考。 冯女士,一位普通的南京市民,喜欢在闲暇时间逛逛旧书摊,淘一些有趣的读物。一次偶然的机会,她路过一个废品站,被一堆旧书吸引。这些书看起来年代久远,纸张泛黄,与周围的环境格格不入。她随意翻阅了几本,发现其中夹杂着一些手写的稿件,内容涉及医学知识,还有一些外文期刊和词典。直觉告诉她,这些资料的主人应该不是普通人。 一番讨价还价之后,冯女士以60元的价格买下了这堆旧书和手稿。回到家中,她仔细整理这些资料,发现其中一部分手稿记录着关于血吸虫病的研究内容。通过网络搜索,冯女士了解到手稿的主人名叫王锐,是一位已故的抗血吸虫病专家。 王锐,1928年出生,经历了战乱年代,但她始终坚持学习,精通三门外语。上世纪50年代,血吸虫病在我国肆虐,给人民健康带来了极大的危害。王锐投身于抗血吸虫病的研究工作,为控制和消灭血吸虫病做出了重要贡献。她对吡喹酮的研究获得了国家科技进步二等奖,相关研究项目被列入“八五”国家科技攻关项目,她本人也享受国务院特殊津贴。 王锐的科研生涯充满了挑战和艰辛,但她始终保持着对科研的热情和执着。除了科研工作,王锐的个人生活也十分丰富多彩。她热爱阅读,涉猎广泛,从专业书籍到漫画小说,都能从中汲取营养。她精通俄语、英语和法语,这在当时是非常难得的。王锐的经历展现了一位科学家严谨治学、热爱生活的一面。 然而,就是这样一位为国家做出巨大贡献的科学家,她的手稿和书籍却最终流落到了废品站。这不禁让人感到惋惜和困惑。王锐的后代为何会将这些珍贵的资料丢弃?是他们不了解这些资料的价值?还是他们对王锐的科研生涯缺乏了解? 或许,王锐的后代并不从事科研工作,对这些专业资料难以理解。也或许,随着时代的发展,人们对物质生活的追求逐渐取代了对精神财富的重视,导致这些珍贵资料被忽视。更有可能的是,家庭变故、搬迁等原因导致这些资料的遗失。 无论原因是什么,王锐手稿的遗落都反映出一种令人担忧的社会现象:我们对历史的遗忘,对科研工作者贡献的忽视。在一个快速发展的社会中,人们往往更关注眼前的利益,而忽略了对历史的传承和对精神财富的积累。 冯女士的发现,让王锐的科研成果重见天日。她没有将这些资料据为己有,而是选择无偿捐赠给王锐家乡的档案馆。档案馆工作人员对这些资料非常重视,并表示将妥善保管和利用。这些手稿不仅具有重要的医学价值,也承载着一段珍贵的历史记忆。它们将为后世的医学研究和历史研究提供重要的参考。 冯女士的善举引发了网友的广泛关注和赞扬。有人感叹王锐的贡献,有人质疑其后代的做法,也有人呼吁社会关注科研工作者的遗产保护。冯女士的行为不仅是对王锐的致敬,也是对科学精神的传承。 冯女士保留了部分带有王锐签名的书籍作为纪念,这不仅是对王锐的缅怀,也是对她自己善举的见证。这些书籍将时刻提醒她,要珍惜历史,尊重知识,传承科学精神。 王锐手稿的遗落和重现,引发了我们对历史传承的深刻反思。在一个信息爆炸的时代,我们如何才能更好地保护和传承历史遗产?如何才能让更多人了解和尊重科研工作者的贡献? 我们应该加强对历史遗产的保护意识,完善相关法律法规,加大对历史文物和科研成果的保护力度。同时,也要加强对公众的宣传教育,提高人们对历史和科学的认识和尊重。 更重要的是,我们要从王锐的故事中汲取教训,珍惜历史,尊重知识,传承科学精神。只有这样,我们才能更好地建设未来,让科学的火种永不熄灭。 王锐的故事,不仅仅是一位科学家的个人经历,更是中国科研发展史的一个缩影。它提醒我们,要铭记历史,致敬那些为国家和社会做出贡献的科研工作者。他们的付出,值得我们永远铭记。 冯女士的发现和捐赠,为这个故事画上了一个圆满的句号。但这仅仅是一个开始,未来还有更多的历史等待我们去发现,更多的科学精神等待我们去传承。 我们相信,在全社会的共同努力下,科学的火种将薪火相传,照亮未来。 (信息来源:海报新闻)