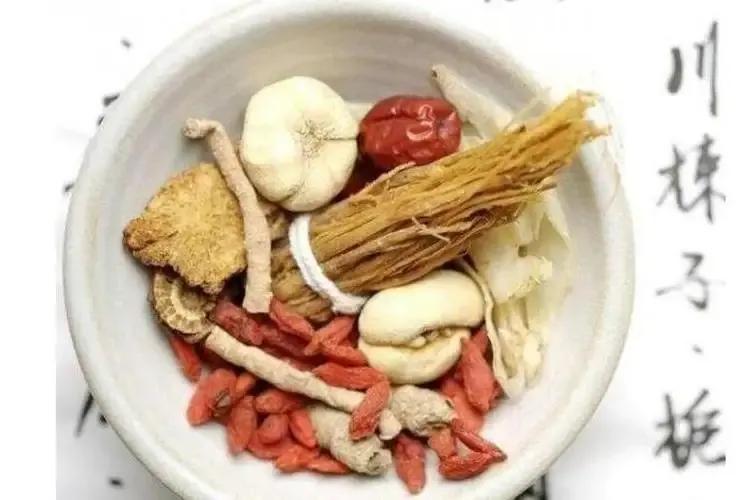

中医脾虚常用药解析 在中医理论中,脾虚是一种常见的病理状态,以下是针对脾虚的几种常用药物介绍。 茯苓 茯苓味甘、淡,性平,归心、肺、脾、肾经。其有健脾祛湿之效,适用于脾虚湿重之人。此类人群常表现为舌苔白厚,这是湿邪内蕴之象;口水多乃脾虚不能收摄津液;胃口差则是湿邪困脾,影响脾胃运化功能所致。茯苓能利水渗湿,使湿邪从小便而去,同时健脾补中,恢复脾之运化,从而改善症状。 党参 党参味甘,性平,归脾、肺经。它是补气健脾的良药,常用于脾气虚之证。若见舌苔白、齿痕多,此为脾气虚,水湿运化不利,湿聚于舌所致;容易乏力是气虚不能推动机体功能正常运行;腹胀则是因脾虚气滞,运化无力,气机不畅。党参能补益脾气,增强脾之运化功能,使诸症得解。 沙参 沙参分为南沙参和北沙参,二者均有滋阴养胃之功,适用于胃阴虚之证。胃阴虚之人可出现口渴,因胃阴不足,失于滋润;烧心是虚火内扰,胃失和降;胃火旺也是阴虚生内热之象;舌红少苔更是阴虚的典型舌象。沙参能滋养胃阴,清热生津,缓解胃阴虚导致的一系列症状。 砂仁 砂仁味辛,性温,归脾、胃、肾经。其具有芳香醒脾之能,对于脾胃虚寒者效果显著。脾胃虚寒之人常伴有消化不良、腹胀难消,且舌苔白腻。砂仁的芳香之性可振奋脾胃阳气,化湿行气,消除胀满,改善脾胃虚寒、湿阻气滞之症。 陈皮 陈皮味苦、辛,性温,归肺、脾经。它有健脾理气之功,适用于脾虚气滞之人。这类人群常爱喝热水,这是因为中焦虚寒;打嗝嗳气、吃多不消化是脾虚气滞,脾胃升降失常;舌苔白腻为湿邪内停之象。陈皮能理气健脾,燥湿化痰,使脾胃之气通畅,运化正常,湿邪得化。 白术 白术味苦、甘,性温,归脾、胃经。白术是补脾健胃的佳品,尤其适用于脾虚气滞者。若吃多不消化,揉腹后缓解,多是气虚之证。白术既能补脾胃之气,增强脾胃运化功能,又能燥湿利水。水湿为脾虚运化失常的病理产物,水湿去除,脾胃功能自然恢复正常,从而改善消化问题。 山药 山药味甘,性平,归脾、肺、肾经。山药能平补肺脾肾,是补虚之要药。当肺脾肾三脏出现虚损时,均可通过长期服用山药来调理。其能补脾养胃,生津益肺,补肾涩精,使三脏功能相互滋养,协调平衡,维持人体正常生理功能。 芡实 芡实味甘、涩,性平,归脾、肾经。芡实具有补脾止泻、除湿止带、益肾固精之效。它既能健脾止泻,对于脾虚久泻有良好的治疗作用,又能除湿止带,改善脾虚湿盛导致的带下问题,还能益肾固精,对脾肾两虚引起的遗精、滑精等有一定功效。 在使用这些药物时,应根据自身症状体征,在医生指导下合理应用,以确保安全有效。