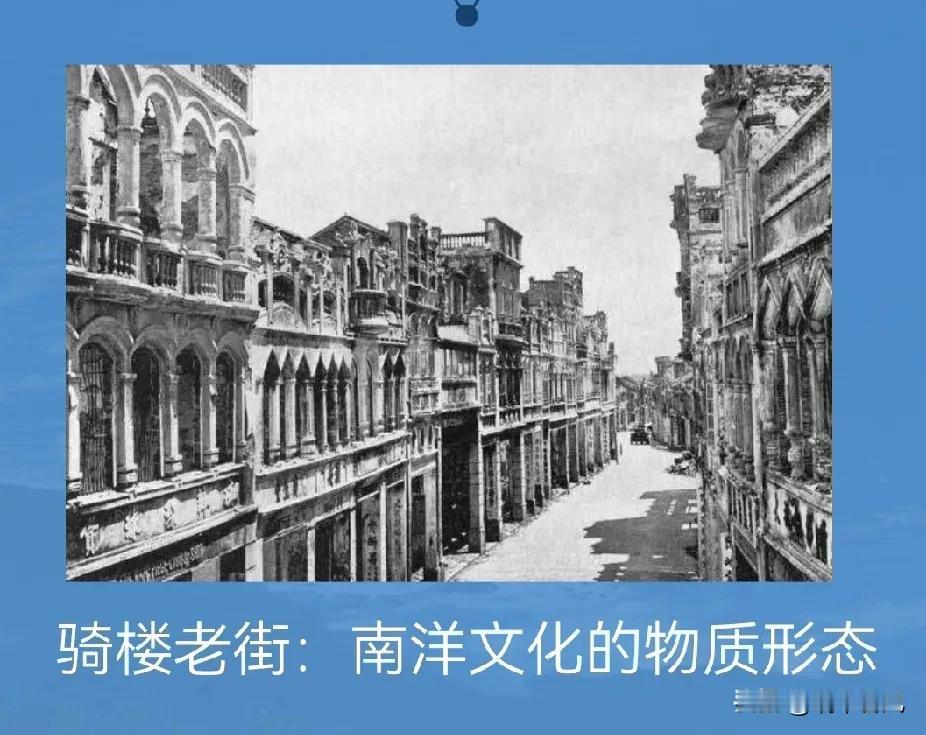

海南是我的第二故乡(二) 我的《读书笔记》32 五、海口骑楼老街 海口的骑楼老街建筑群大致形成于1920年代至1940年代,其中最为古老的建筑四牌楼建于南宋,距今已有600多年的历史。骑楼的历史与海口早期的对外开放紧密相连。晚清时期,海口是当时全国对外开放的口岸之一,是全岛对外开放的窗口,在南洋讨生活的人开始返乡投资建设。 走出孤岛、远渡重洋的海南人,据统计,在1876年至1898年的二十三年间,仅通过客运出洋的就达二十五万人,平均每年一万多人。其中, 王绍经、何达启、吴乾椿,便是那些人中的代表。 乐会县角边沟村的王绍经,到新加坡后先是售卖嚼槟榔配伍的蒌叶石灰,又与人合伙做布伞生意,资金充裕后又往来于马来西亚、印尼、新加坡和海南做皮货、煤油贸易。他为人重义守信,在海南华侨中颇具威望。 有了原始积累之后,他开始涉足橡胶和房地产业,在马来西亚收购了大片的橡胶园,投资将新加坡的一条街变为“绍经街”,并把“桂兰街”的大部分铺面归到自己名下。他在银行、保险等领域的投资也都有所收获。他成为了新加坡十二富商之一。 二十世纪初回海口创业,建造了当时岛上最大的旅店——大亚旅店,以及裕大纱布公司,一度引领海口的消费潮流,成为时尚的地标。 何达启,在越南创业。他先在胶园出卖苦力,后到一个德国船长家里做佣人,因其忠诚与勤勉,被晋升为船长并被送去德国学习,1890年,在老东家的支持下,回海南创办了海口第一家经营远洋业务的公司——森堡船务公司,运营海口至马来的航线;1906年,在乐会崇文乡合口湾,开辟了海南岛第一个橡胶园。 何达启造福一方,捐助地方公益事业,建造了海口福音医院、西庙菜市场、大英山环海中学等;在海口市义兴后街有一处占地近三千平米的宅院,堪称中西合璧,是二十世纪初海口最奢华的大院。 民国时期,海口最高的建筑,除了明昌塔,就要数1935年落成的五层楼了。它集酒店、舞厅、电影院、咖啡厅于一体,被称为海口第一楼,是往来海口的有钱人出入的地方,也是当地上流社会交际的场所,记录着那个动荡时代的浮华与幻梦。 吴乾椿是这楼的主人,当年他坐上开往越南的帆船,去投靠已经在那里站稳脚跟的两个叔叔。吴是一个冒险家,他囤积居奇,几笔买卖就赚得盆满钵满。到了1930年,竟然成为法国某银行驻越南防城的总代理。 王绍经、何达启、吴乾椿等在南洋发迹的人,二十世纪初陆续荣归故里,将银两源源不断地带回海口等地,建起中西合璧的楼房,并将生意业务拓展到国内,使海南的社会面貌发生了崭新的变化。 而一个特殊人物的出现,将这股回流推向了高潮。他就是出身广西海防大陶村的传奇军阀邓本殷。 1920年底,身为粤军第一军第四独立旅旅长的邓本殷,兼任琼崖善后处处长,于次年初率部进驻海南岛。在独掌琼崖的五年时间里,启用本土人才,重新规划海口,动员海外琼侨返乡投资,参与城市开发建设。 一个以骑楼为主体、洋溢着南洋风情的数百幢建筑和全新街区呈现在世人面前,市场贸易额也显著攀升,拥有四五万人口的滨海城市,从此初具规模。 海口骑楼老街,它把各种文明的碎片,汇聚成和谐而有机的整体,散发着一种典雅的气派。连绵骑跨的楼群,悠长别致的廊道,似乎在讲述着很久很久以前一个雨季的故事,沉淀着百感交集的历史记忆。 课外读书笔记 去岛屿读书 图片来自网络