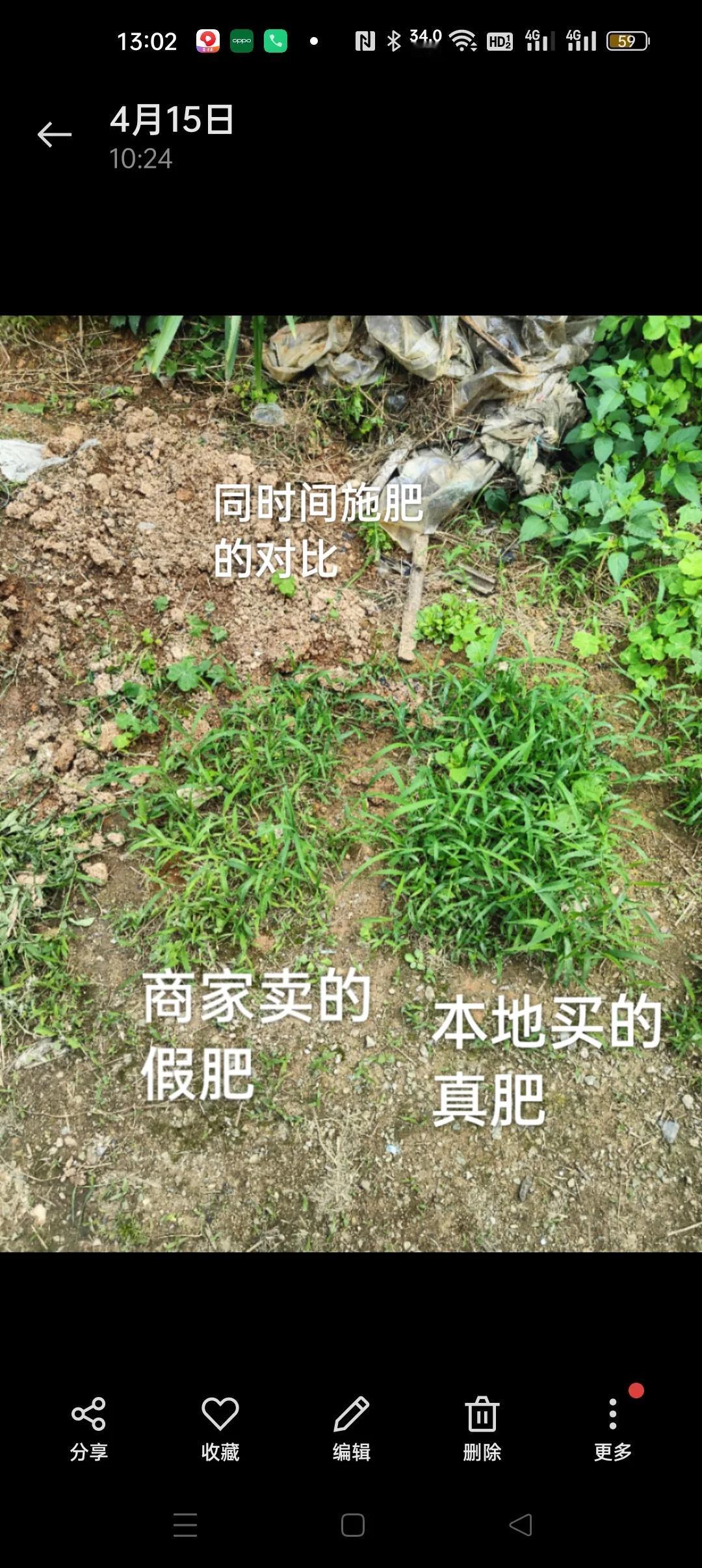

分田到户的最大作用是把农民们从土地中解放出来,八仙过海,各显神通。过去全家只有一二个劳动力参加生产队劳动,老人学生是不参与的,分田后全家老少齐上阵,农忙时候,连干部职工教师医师都回家帮忙干活,干活自然快了。但是,说分田到户后粮食增产主要靠积极性的这是亳无根据的。作用有一些,但是不大。如果真的有吹的那么神乎其神,后来粮食不应该连续增产几十年呀,因为人工对庄稼的增产作用干要是耘田除草这方面,可能和生产队时存在差异。生产队时有些地方可能管理不严,有些地方没有耘到,草没有除尽。但是,也不是所有地方都是一样管理不严,耘得好的地方应该产量高吧?可是,从末看到过粮食增产是靠耘田的报道。农民已经不耘田恐怕已经有二十多年历史了吧,粮食还不是一样年年丰收?现在的农民种粮食,使用的是微耕机,功率小转速低耕得浅,远远比不上生产队时使用的铁牛。育秧和过去基本一样,插秧有手插的也有站在田埂上抛秧的,不管用什么方法,密植数和过去都是一样的。收割,过去用人力现在有些地方用收割机,用收割机漏下的粮食比人工的更多。我真找不到现在那个地方人工做的地方比过去更精耕细作了。我只看到,人工投入在不断减少,农民们下雨天不出门,太阳大不出门,粮食照样增产。我只看到化肥农药使用量不断增加,高产粮食种子不断研究出来,丢荒的农田和城市化工业化占用的农田越多越多,是什么主导粮食的增产不言自明。庄稼一支花,肥料来当家。这话一点不假。据测量,猪屎的含氮量和牛粪的含氮量均低于0.5%,这两种粪肥是六七十年代以前主要的肥料,要达到尿素46%含氮量的水平,必须施一百斤,而尿素只需要一斤便够了。猪牛粪是有限的,生产队时只有育苗和底肥才使用,分蘖肥穗肥就没有了。我参加过生产队挑粪水育秧,一季水稻的育秧便把存贮了大半年的满满一粪坑的肥水用完了,追肥是指望不上的。七十年代初我才看到生产队建了一个氨水池,到我1979年读高中看到学校附近的供销社化肥仓还在卖氨水。氨水的含氮量是20%,速效又快失效,这是当时使用量最大的化肥,但只能用于插秧前的底肥,不能用于追肥。单施氨水水稻容易起禾病,结实率低。必须与磷钾肥配合。尿素碳铵磷肥钾肥是七十年代中后期才逐渐增加使用量的,刚开始时分配得少(与公购粮配售的),分配量逐年增加,分田到户后前几年还是分配的,后来就是想买多少有多少了。我们看到粮食产量逐年增加而且越来越高,主要作用就是化肥。后来有了三元复合肥,氮磷钾一起施,更省工省时了。我记得分田第一年我们已经使用上尿素、碳铵丶过磷酸钙、氯化钾了。那时候,播种用过磷酸钙,育秧用尿素,底肥用碳铵(我有些田分在山沟沟,蚂蝗多,就是用碳铵撤后用牛耘一遍人才下田插秧的。耘田追肥用尿素或碳铵,穗肥撒尿素氯化钾。第一年我妈没经验,撒尿素太晚了,到收割水稻禾叶还很青,很多谷不饱满。沙底田则施氮肥太多起了稻瘟病严重减产。邻田是我堂伯的,他是五保户没钱买化肥,啥肥也没施,一眼看去只有他那块田一直是黄黄的颜色,到了收割时稻穗没有正常的一半长,不过颗粒是很饱满的。分田到户后,我们村的几个独身五保户由于没有经济收入,没钱买化肥,且文化程度低,没有种田技术(生产队时都是看牛员,施肥打药这些活没干过),粮食产量是远低于生产队时期的。我家就有三个五保户堂叔伯,两个是看牛员。如果生产队时也有这么多化肥,我相信粮食绝对是够吃的。自从有了化肥,农民们花在种地上的时间比过去少得多了,少了积肥的时间,施肥时担一百斤粪水和拿一斤尿素的作用是一样的,施一斤尿素肯定省工省时省力了一百倍。施化肥和没有施化肥的庄稼是怎么样的呢?这是我实拍的真实图片,一对比就能看出来了。