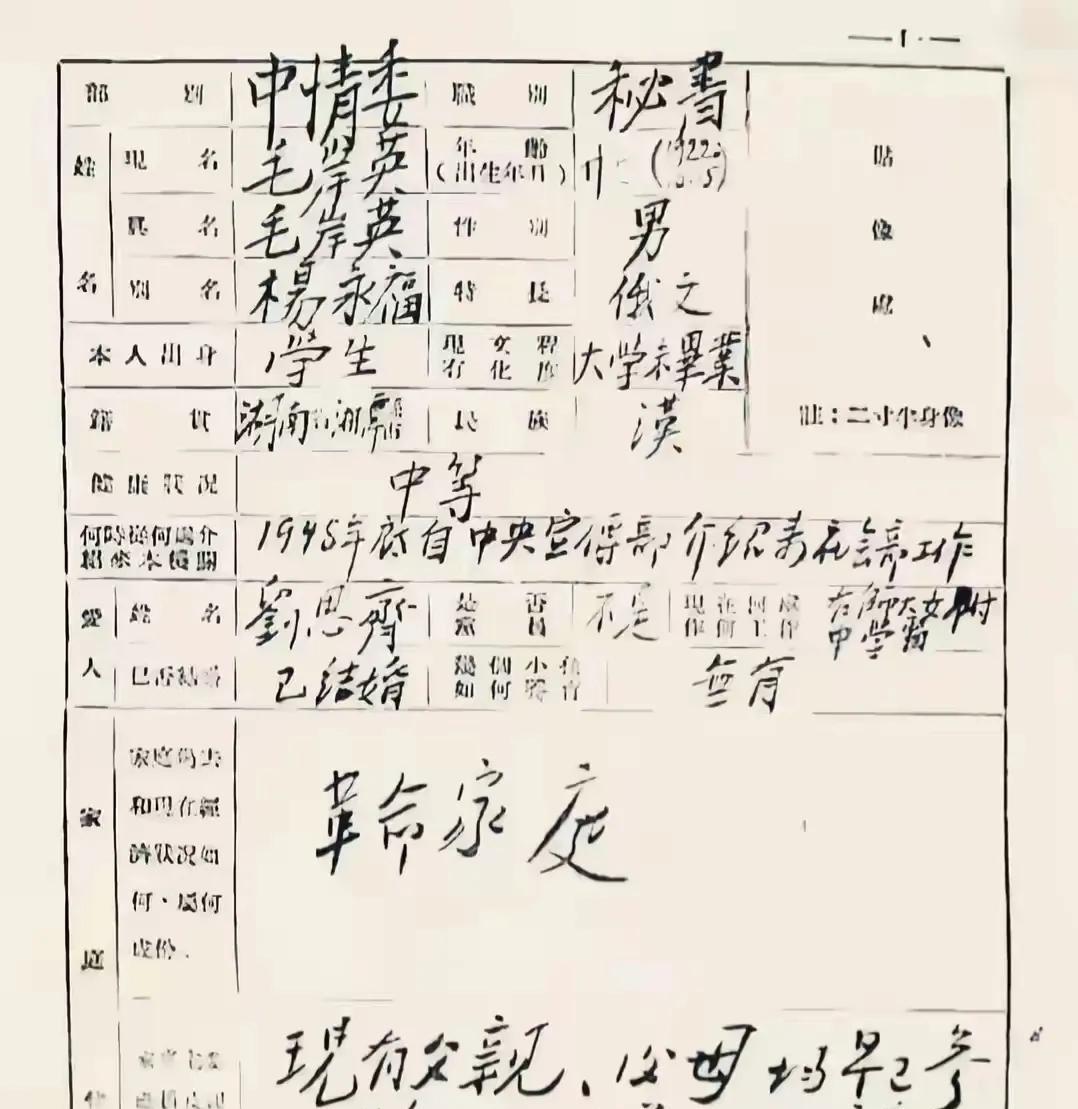

1950年11月25日,一份特殊阵亡名单被送到中南海。名单上有个名字让彭德怀攥着钢笔的手不住颤抖,这份电报他反复修改了整整七小时。 这个年轻人曾隐姓埋名混在志愿军队伍里,直到牺牲时都没人知道他的真实身份。他就是毛岸英——那个在苏联啃了十年黑面包的湖南伢子,那个在延安窑洞和农民同吃同住的“土八路“,那个连汉字都是照着父亲书信一笔一画临摹的年轻人。 1922年长沙雪夜,杨开慧在产床上疼得满头大汗。三十里外的毛泽东正带着学生冲击军阀衙门,妻子临盆的消息都没能让他放下抗议旗帜。当襁褓里的婴儿第一次睁开眼时,看见的是医院墙上斑驳的弹孔。 这个生在枪林弹雨中的孩子,五岁就跟着母亲东躲西藏。杨开慧牺牲前把儿子藏在腌菜坛子里,七岁的岸英在酸臭的菜汁里泡了两天两夜。后来苏联儿童院的老师发现,这个中国孩子总把面包渣仔细收进口袋——那是三年流浪街头养成的习惯。 1946年延安重逢时,毛泽东盯着比自己还高的儿子足足看了三分钟。他送给岸英的见面礼是套补丁摞补丁的粗布衣裳:“去吴家枣园住三年,学会挑粪犁地再来见我。“村民至今记得那个满手血泡的“杨同志“,寒冬腊月还光脚踩在冰碴子里修水渠。 朝鲜战争爆发第七天,毛岸英闯进彭德怀办公室。他掏出皱巴巴的请战书,签名处还画着个歪歪扭扭的五角星。彭老总气得拍桌子:“胡闹!你以为是去莫斯科郊游?“年轻人梗着脖子:“就因为是主席的儿子,才更该第一个上!“ 没人知道这个戴着眼镜的俄语翻译真实身份。他睡在指挥部最潮湿的角落,把配给的罐头全分给伤员。直到燃烧弹落下的前十分钟,他还在用俄文标注作战地图。整理遗物时,战士在他贴身口袋里发现张泛黄字帖,上面是毛泽东写给儿子的家书摹本。 现在北京西山无名烈士墓群中,有块石碑刻着“杨永福“三个字。每年清明总有人偷偷在碑前放束野山菊,花瓣上沾着晨露,像极了那个雪夜婴儿的第一滴眼泪。