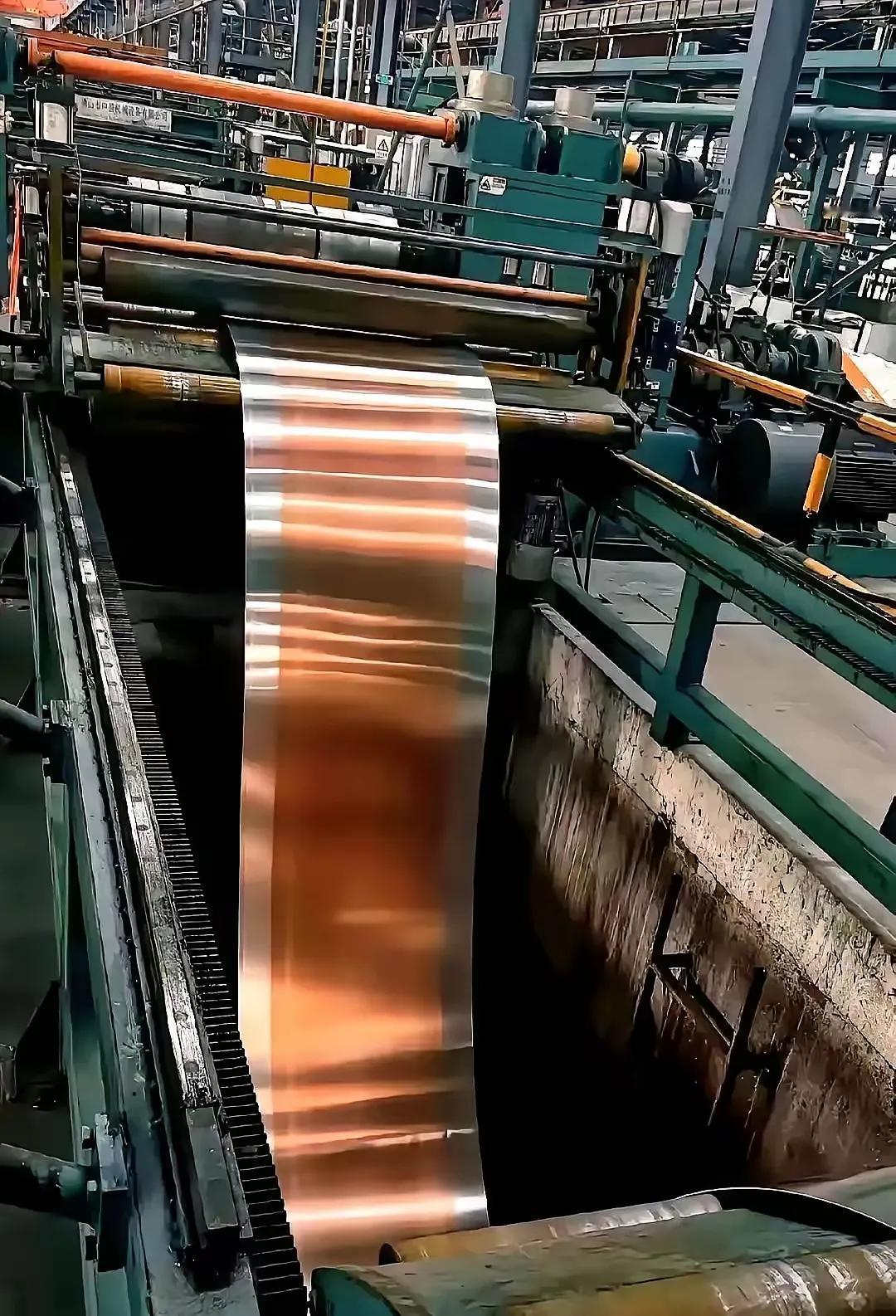

华尔街那群人,一看到铜价突破一万美元,就跟打了鸡血似的,兴奋得不行。他们哪能想到,咱们中国工厂早就闷声干大事啦! 这事得从2021年说起。那会儿全球经济刚从疫情中缓过劲来,大家都想着赶紧把耽误的时间补回来。结果可好,需求一下子暴涨,原材料价格跟着飙升,铜价更是一路狂飙,直接突破一万美元大关。华尔街的分析师们乐坏了,连连喊出"超级周期"来了。 可他们忽略了一个关键点:中国制造业早就在为这一天做准备了。 早在2015年,国家就提出了"中国制造2025"计划,鼓励企业走高质量发展道路。不少有远见的企业家们嗅到了机会,开始在材料替代和技术创新上下功夫。比如,有的企业开始研究如何用铝替代铜,有的则在想办法提高铜的利用效率。 就拿空调行业来说吧。格力电器的董明珠可不是吃素的,早在2016年就开始布局铝材替代铜材的研究。到2021年铜价飙升时,格力已经成功将铝材应用到了空调制造中,不仅降低了成本,还提高了产品性能。美的集团也不甘示弱,推出了"微通道热交换器"技术,大幅减少了铜的使用量。 电线电缆行业更是创新不断。远东电缆公司开发出了新型铝合金导线,不仅导电性能媲美铜线,还具有重量轻、成本低的优势。中天科技则在海底光缆领域取得突破,用特殊合金材料替代了传统的铜材,大大提升了海底通信的效率和稳定性。 这些创新不是一蹴而就的。企业们投入了大量的人力物力,有的甚至组建了专门的研发团队。比如,中国铝业就设立了专门的技术研究院,专攻铝合金新材料的开发和应用。这些努力终于在铜价飙升时派上了大用场。 创新的成果很快就在各行各业开花结果。新能源汽车行业率先尝到了甜头。比亚迪推出的刀片电池,采用了创新的电池结构设计,大幅减少了对铜的依赖,不仅降低了成本,还提高了电池的能量密度。宁德时代则在电池管理系统上做文章,通过智能算法优化用铜量,实现了性能和成本的双赢。 建筑行业也跟上了创新的步伐。新型铝合金建筑材料开始在高层建筑中广泛应用,不仅重量轻、强度高,还具有良好的耐腐蚀性。这一创新不仅降低了建筑成本,还提高了建筑的安全性和使用寿命。 这波创新浪潮带来的影响可不止于此。首先,它大大增强了中国制造业的抗风险能力。当其他国家还在为原材料价格上涨发愁时,中国企业已经找到了应对之策。这不仅保住了市场份额,还赢得了更多国际订单。 其次,创新推动了产业升级。为了开发新材料和新工艺,企业不得不加大研发投入,提升技术水平。这一过程中,不少企业从单纯的制造商转型为技术驱动型企业,在全球产业链中的地位也随之提升。 更重要的是,这波创新潮流培养了一大批高素质人才。为了攻克技术难关,企业纷纷招揽人才,给予优厚待遇。这不仅吸引了海外人才回流,还激发了本土创新人才的潜力。长此以往,必将为中国制造业的持续发展提供强大的智力支持。 当然,创新之路从来都不是一帆风顺的。有些企业在新材料应用初期也遇到了不少挫折。比如,有的铝合金产品在实际使用中出现了意料之外的问题,需要进一步改进。但是,正是这些挫折和挑战,才让中国制造业在创新的道路上越走越稳。 展望未来,中国制造业的创新之路还很长。随着"双碳"目标的提出,绿色制造、循环经济将成为新的创新方向。我们有理由相信,经过这一轮的洗礼,中国制造业将以更加自信和从容的姿态,在全球舞台上大展身手。 华尔街的那些分析师们,恐怕还不知道,他们眼中的"铜价危机",对中国制造业来说,不过是一次加速创新的契机罢了。等他们反应过来时,中国制造业可能已经在新材料、新工艺的赛道上,甩开他们好几个身位了。 这就是中国制造的韧性和智慧。面对挑战,不是坐等,而是主动出击;不是被动适应,而是化危为机。正是这种精神,让中国制造在全球产业链中的地位越来越稳固,也让"中国制造"这个标签,越来越闪耀。