彭德怀说“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实害怕了,美军放弃汉城,几乎是不战而退,三八线并不是打过去的,几乎可以说是走过去的,打了那么多年的仗,大家都知道,但凡战场上的敌人出现这种大规模的撤退,而不是溃退,那就要十分警惕了!

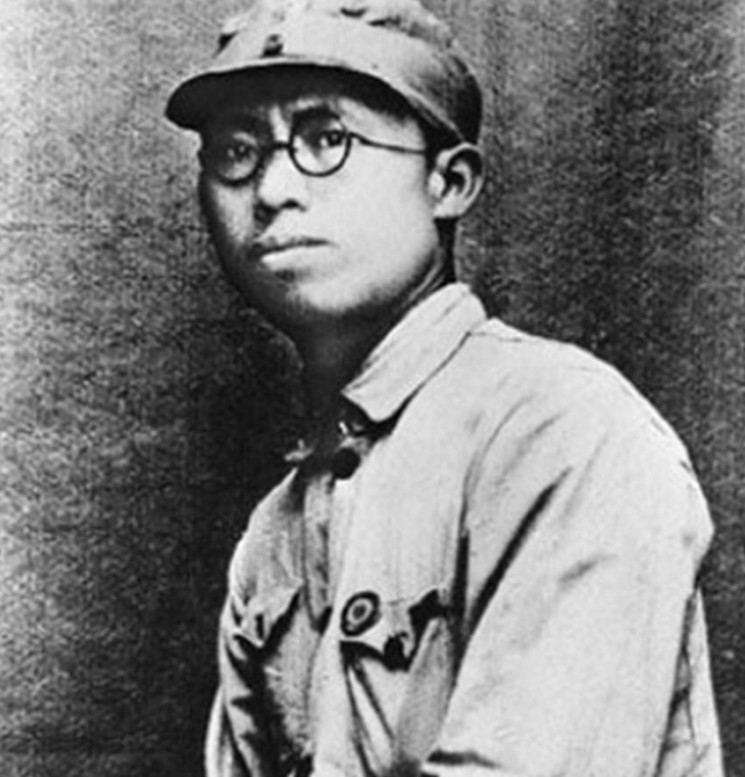

彭德怀,这位久经沙场的将军,有一句令人印象深刻的话:"打了一辈子仗,从来没有害怕过,"这并非虚言,从第二次国内革命战争到抗日战争,再到解放战争,彭德怀的足迹遍布中国的每一个重大战场,在他的指挥下,胜利仿佛是一个永恒的主题,然而,真正的勇者并非不知畏惧,而是在面对危险时依然能保持清醒。

1950年11月,朝鲜战争爆发,彭德怀临危受命,担任中国人民志愿军司令员兼政治委员,然而,和平从来都不是轻易可以获得的。

当中朝联军轻而易举地突破三八线,美军竟然不战而退时,许多人欢欣鼓舞,认为胜利唾手可得,可是彭德怀却皱起了眉头,他那双洞察秋毫的眼睛,仿佛看到了隐藏在这片虚假平静下的惊涛骇浪。

"我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实害怕了,"彭德怀的这句话,不仅震惊了身边的将士,也让后人深思,在他看来,敌人的这种大规模撤退绝非溃败,而更像是一个精心设计的陷阱,一个等待中国军队自投罗网的圈套。

面对四面楚歌的局面,彭德怀展现出了卓越的战略眼光,他深知,志愿军已经向南推进了几百公里,后勤补给线摇摇欲坠。

而此时,敌军的飞机正在对运输线进行疯狂轰炸,粮食弹药的供应已然陷入困境,更糟的是,志愿军腹背受敌,空中有敌机盘旋,地面则面临着美军的坦克和大炮,两侧沿海还有美军舰队虎视眈眈,随时可能用舰炮进行打击。

几十万军队的生命不是儿戏,彭德怀当机立断,下令部队停止追击,转而占领有利地形,严阵以待,这个决定在当时颇受争议,不少人认为应该乘胜追击,一举歼灭敌军。

然而,彭德怀顶住了巨大压力,坚持自己的判断,他深信,这不仅关乎一城一地的得失,更关乎整个战争的走向。

彭德怀的决定很快得到了证实,美军发动了代号为"屠夫行动"的大规模反扑,动用了大量坦克和大炮,妄图一举歼灭志愿军主力。

面对这来势汹汹的攻势,彭德怀临危不乱,采取了一系列灵活机动的战术,他调整部署,主动后撤,放弃了汉城,以避其锋芒;同时,他还布置了狙击手和火箭筒小组,专门对付敌军的装甲部队,并组织了多次夜袭,打乱了敌人的节奏。

彭德怀的每一个决定,都凝聚着他对战争的深刻思考,他深知,战争不仅仅是刀光剑影的较量,更是意志、智慧与战略的角逐,正是这种全局的思维,让他在最危急的关头力挽狂澜,将敌人的"屠夫行动"化为泡影。

然而,并非所有人都能理解彭德怀的用意。当他决定停止追击时,不仅遭到了一些将领的质疑,就连朝鲜人民军的苏联总顾问也公开抨击他:"哪有打了胜仗不追击敌人的?哪有这样的司令官呢?"面对这些声音,彭德怀不为所动,他坚信,一个指挥官最大的职责,就是为战士的生命负责,为战争的胜利负责。

历史总是在关键时刻被关键人物所改写,在那个风雨如晦的年代,正是彭德怀的睿智与胆识,让中国人民志愿军在朝鲜战场上创造了以弱胜强的奇迹,他用实际行动证明,真正的勇气不仅在于冲锋陷阵,更在于在危急关头保持冷静,作出正确抉择。

彭德怀的身影依然令人肃然起敬,他不仅是一位卓越的军事家,更是一位深谋远虑的战略家,在他的带领下,志愿军将士用热血和生命谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌,也为世界和平事业作出了不可磨灭的贡献。