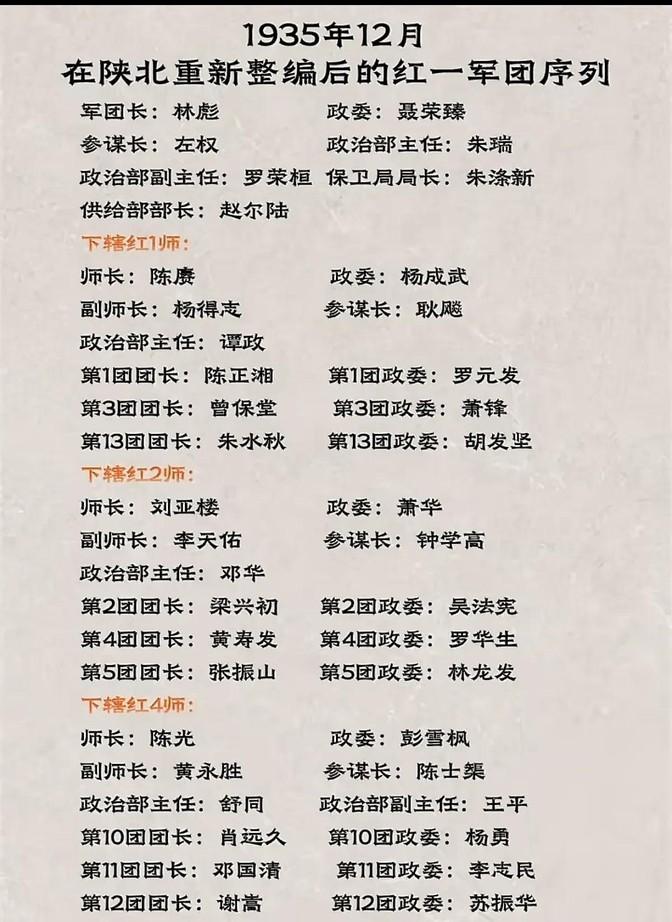

1935年12月在陕北重整后的红一军团序列。 1935年10月,红军长征终于在陕北落脚,但这时候的部队状态真是惨不忍睹。经过一年的长途跋涉,红一军团从出发时的几万人缩水到几千人,武器装备丢了大半,士兵们饿得皮包骨头,士气也跌到谷底。陕北虽然是个落脚点,但物资匮乏,冬天冷得要命,敌人还在周围虎视眈眈。当时的中共中央急需整顿部队,不然别说打仗,能活下来都算奇迹。红一军团作为红军的主力之一,肩上的担子尤其重,整编成了当务之急。 这次整编不是心血来潮,而是形势逼出来的。长征结束后,红军内部编制乱七八糟,有的连队只剩几个人,有的师缺粮少弹,战斗力几乎为零。加上陕北的地形复杂,国民党军和地方武装随时可能扑过来,红军得赶紧恢复元气。中共中央开了几次会,决定以红一军团为核心,把长征幸存的部队整合起来,还要吸纳陕北当地的青壮年入伍。目的很明确:一是保住现有力量,二是为未来的仗攒底气,尤其是面对日本侵略的威胁。 这次整编能搞成,离不开几个关键人物。先说林彪,28岁就当上了红一军团军团长。这家伙出身湖北黄冈的穷苦人家,1925年考进黄埔军校,毕业后投身革命,年纪轻轻就带兵打仗,脑子活得很。1935年时,他已经是红军里数一数二的指挥官,整编中负责统筹规划,把部队重新拆分组合。聂荣臻也不简单,四川人,1923年入党,后来在南昌起义中闯过枪林弹雨,1935年当红一军团政委,主抓思想工作,确保队伍不散心。还有第一师师长李聚奎,江西人,井冈山时期就跟着毛泽东干革命;第二师师长陈光,湖南人,打仗不要命;第十五师师长彭绍辉,湖南湘潭人,长征路上负过伤还坚持带队。这帮人各司其职,把整编干得有条不紊。 1935年12月,整编在陕北瓦窑堡附近正式敲定。红一军团下辖三个主力师,任务分工明确。第一师由李聚奎带队,主要负责外围防御,把守陕北的战略要点,防止敌人偷袭。第二师在陈光指挥下,成了机动力量,随时准备支援或者突击,灵活性很强。第十五师归彭绍辉管,主打后勤保障,负责粮食、弹药的调度,还得支援新兵训练。整编后,长征剩下的老兵被打散重编,各师都补充了新血,尤其是陕北本地青年,人数一下子涨了不少。武器虽然还是老旧步枪为主,但总算能凑合着用,战斗力比之前强了一大截。 整编听着简单,做起来可不容易。首先是人手不够,长征幸存的老兵太少,很多连队得靠新兵顶上,但新兵没经验,训练得从头开始。其次是物资短缺,陕北那地方穷得叮当响,粮食靠抢地主的存货,棉衣都不够穿,部队还得一边打仗一边筹粮。最头疼的是内部整合,红军里本来就有不同派系,互相不服气,林彪和聂荣臻得花心思把这些刺头捏合到一块。好在领导层经验丰富,硬是靠纪律和信念把队伍稳住了。 整编刚结束,红一军团就有了起色。人数从几千涨到上万,编制更清晰,士气也提上来了。1936年初,部队开始在陕北周边打了几场小仗,试了试水。比如东征山西时,第一师守住了几个关键渡口,第二师还搞了几次夜袭,把国民党的地方武装打得找不着北。这些仗虽说规模不大,但让部队找回了信心,也给后面的抗日战争攒了经验。更重要的是,整编让红一军团从一盘散沙变成了能打硬仗的拳头力量。 1937年抗日战争爆发,红军改编成八路军,红一军团的大部分部队被编进115师,林彪当师长。这时候整编的好处就显出来了,部队底子厚,配合默契。同年9月,林彪带着115师打了平型关大捷,这是抗战以来正面战场的第一场胜仗,直接把日军的嚣张气焰压下去一大截。第一师的防御、第二师的突击、第十五师的后勤,全都派上了用场。这场仗不仅提振了全国人民的抗战信心,也让红一军团的名字彻底响起来。 抗战胜利后,红一军团的后继部队编进了华北野战军,参加了1948年的平津战役。这时候部队已经是老兵带新兵,战斗力杠杠的。1949年南下渡江,解放南方时,这支队伍依然是主力。建国后,这些部队成了新中国军队的中坚力量。林彪后来当了国防部长,聂荣臻搞了两弹一星,李聚奎、陈光、彭绍辉这些人也都干了不少大事。红一军团的重整,可以说是给后来几十年的胜利打下了根基。

![山西古代名将和河南名将大比拼![大笑]山西名将个个如雷贯耳,千古之下,依旧凛凛神](http://image.uczzd.cn/14062899860766477632.jpg?id=0)

江一

乱七八糟

1100032

小编,自己找出来得图都不看,你能码出来点啥?

江涛

3帅、2大将、12上将,太牛🐮了