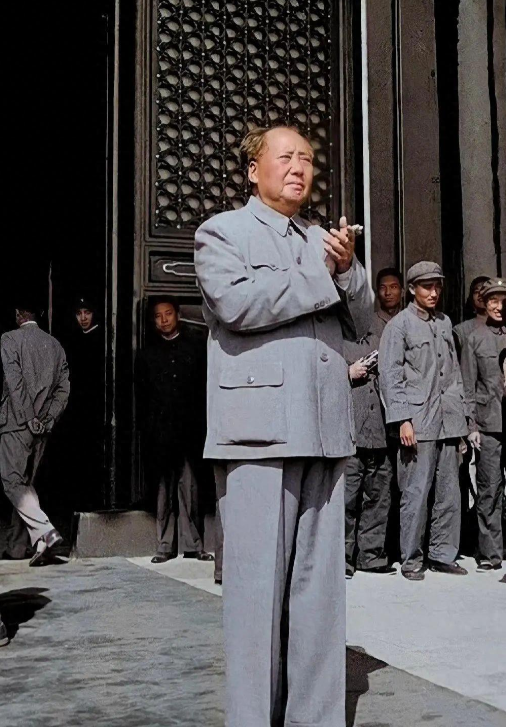

延安造了一批样子滑稽的毡帽,无人愿戴,毛主席:没人戴我戴! 在中国历史的长河中,许多具有象征意义的事件,往往源自一些看似微不足道的小事。延安时期的大生产运动便是一个极具代表性的例子。在当时,由于自然条件恶劣和物资匮乏,延安的生产条件远不如现代化的大都市,甚至连一些最基本的物资需求都无法满足。然而,正是在这种困境中,毛泽东展现了他的领导风格和非凡的群众动员能力,这不仅体现在政治军事上,也体现在日常生活中的细节上。 当时,延安的大生产运动鼓励各个单位和组织充分利用本地资源,推动经济自给自足。在这个过程中,一批由当地人生产的毡帽也出现在了人们的视野里。然而,由于技术条件有限、设计简单,甚至可以说是粗糙,这些毡帽在制作上没有考虑到美观和舒适度,造型滑稽,质量参差不齐。因此,它们在生产完成后并没有得到广泛的认可,甚至在一些人眼中成为了笑柄,没人愿意戴上这顶“丑帽子”。 正是在这个关键时刻,毛主席展现出了他独特的风范和智慧。听说这些毡帽无人问津后,毛泽东并没有批评,而是做出了一个让所有人都感到意外的举动:他主动要求佩戴其中的一顶。他笑着对大家说:“这帽子不错,没人戴,我戴。”毛主席这种“自嘲式”的领导方式,既打破了人们对于外表的偏见,也展现了他对群众的亲近感和理解。 毛主席的这一举动,可以看作是对群众心态的一种深刻洞察。毡帽看似简陋甚至滑稽,但毛主席并没有因为它的外表而疏远它,反而通过亲自戴上,传达了一种平易近人的领导风格。毛主席在这种情况下的示范作用,不仅仅是为了凸显自己的领导魅力,更多的是借此机会鼓励人民群众要看重实际而非外在的表象。 在毛主席的带动下,其他人逐渐接受了这种毡帽,许多人开始佩戴,甚至以此为荣。原本因为其外形而被视为“不合时宜”的帽子,经过毛主席的带头行动,反而成为了延安时期艰苦生活的一种象征。事实上,这顶毡帽不仅在延安地区广泛传播,还成为了革命岁月中一种独特的文化符号。 这一事件不仅反映了毛主席非凡的个人魅力,也暴露了一个深刻的社会心理学现象:人们对事物的态度,往往受到权威人物和社会环境的影响。当一位具有领导权威的人物公开表达对某种事物的认可时,往往能够带动周围人群的行为,改变他们对事物的看法。这种现象可以通过许多历史和社会学研究得到验证,例如,社会心理学家所称的“从众效应”便揭示了人们在群体中的行为往往是受到周围环境和他人意见的影响。