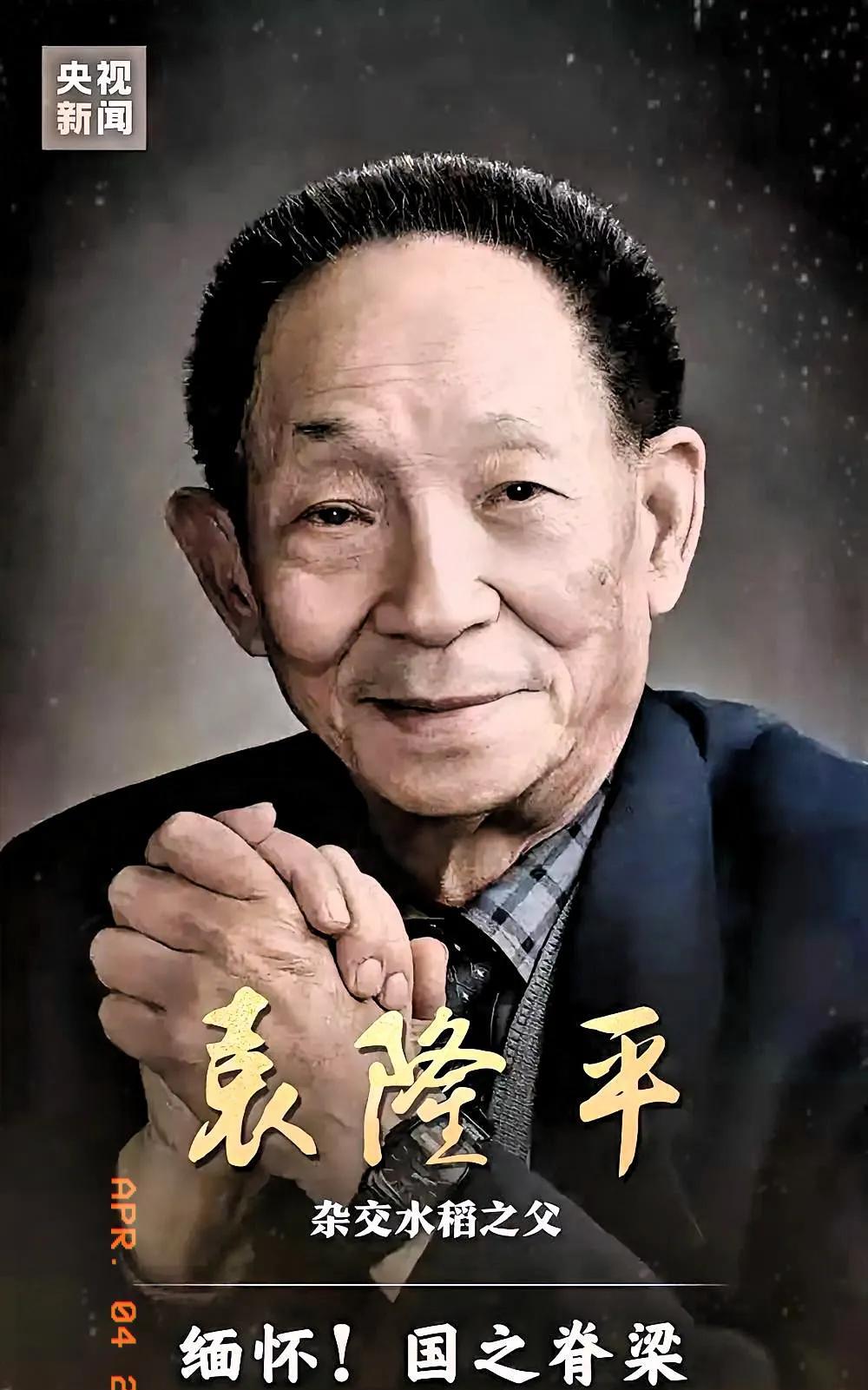

清明节快到了,让我们为袁隆平爷爷送一束电子鲜花吧! 他可是让咱们中国千千万万的老百姓免受了饥饿。 2021年5月22日13时07分,长沙街头万人空巷。湘雅医院门口自发聚集的人群里,有位老农攥着把稻穗跪地痛哭:"袁老师,我家八代人没吃过饱饭,您让我孙子现在顿顿有白米饭配红烧肉啊!"这段手机拍摄的现场视频,至今在短视频平台播放量破亿。这不是明星陨落的哀悼,而是一个民族对"当代神农"的集体送别。 很多人不知道,袁老病危时床头柜还摊着海南试验田的数据记录本。最后一页的日期停留在5月21日,字迹因手抖变得歪斜,却工整记着"耐盐碱稻株系JX-17号分蘖数异常"。这位91岁的老人,在生命倒计时36小时仍在推演杂交稻的基因密码。护士后来发现,本子底下压着张泛黄的粮票——1960年的半斤面票,这是他特意保留的"饥饿记忆"。 "三系法"杂交水稻理论听着高深,说白了就是给水稻办"跨国婚姻"。把野生稻的"野性基因"和栽培稻的"温顺基因"杂交,就像把马拉松选手的耐力与短跑健将的爆发力结合。1973年培育成功的"南优2号",亩产直接翻倍突破500公斤。这数字背后是十年间在云南、海南跑坏12辆自行车,观察过14000多个稻穗的坚守。 现在年轻人很难想象,上世纪粮店窗口前排队的焦灼。北京胡同王大妈回忆:"每月25号就攥着粮本睡不着,生怕孩子长身体缺了口粮。"1996年超级稻攻关启动后,中国粮食总产量从4.6亿吨飙升至2023年的6.9亿吨。最直观的变化是什么?粮票退出历史舞台,餐馆里的"光盘行动"取代了"省着吃"的焦虑。 但有个尖锐问题值得我们深思:当超市货架摆满精米时,年轻人是否正在遗忘"粒粒皆辛苦"的分量?某直播平台做过测试,让00后辨认秧苗和稗草,正确率不足30%。更值得警惕的是,全球仍有8亿人处于饥饿状态,而我国每年餐饮浪费量相当于3000万人全年口粮。袁老生前最担忧的,恰恰是后辈把"吃饱饭"当作理所当然。 在湖南杂交水稻研究中心,袁老的办公桌保持原样。放大镜下压着张字条:"人就像种子,要做一粒好种子。"这种子精神正在发芽——"90后"农学博士赵新宇团队,运用AI技术将杂交稻育种周期缩短40%;云南哈尼梯田的"种子银行"里,保存着袁老团队收集的2000多份野生稻种质资源。 清明雨落,长沙唐人万寿园的袁老墓前,总有新摘的稻穗带着泥土清香。电子纪念碑上跳动的献花数已突破2亿朵,每朵花蕊里都藏着个温暖故事:东北大妈上传了孙儿吃光饭碗的照片,四川农民晒出金灿灿的稻浪,留学生拍下唐人街中餐馆满柜的寿司米...

无关风月。

缅怀

用户10xxx67

人民的守护神。