1953年,陈景润毕业后分到北京四中教书,因口齿不清无法适应中学教学辞职,之后他摆摊租书,艰难度日。然而一个人的出现,却让他得到了去厦门大学工作的机会。

数学,是陈景润生命的全部,从年少时起,他就展现出超乎常人的数学天赋。

厦门大学时代,他更是如饥似渴般地汲取知识,常常废寝忘食,全然沉浸在学习之中。

同学杨锡安回忆,一天突遇大雨,大家纷纷避雨,只有陈景润仍漫步在大雨中,专注于思考,竟浑然不觉己被淋得透湿。

陈景润求知的方法极为独特,他习惯于将厚重的数学著作拆开装订成小册子,方便随时携带,随时翻阅。

如此,他将华罗庚的巨著《堆垒素数论》反复研读了30遍,几乎到了倒背如流的地步,他还将鲁迅先生的文学创作经验"静观默察,烂熟于心,凝思结想,一挥而就"运用到数学研究中,多年后,这为他攻克世界难题打下了坚实基础。

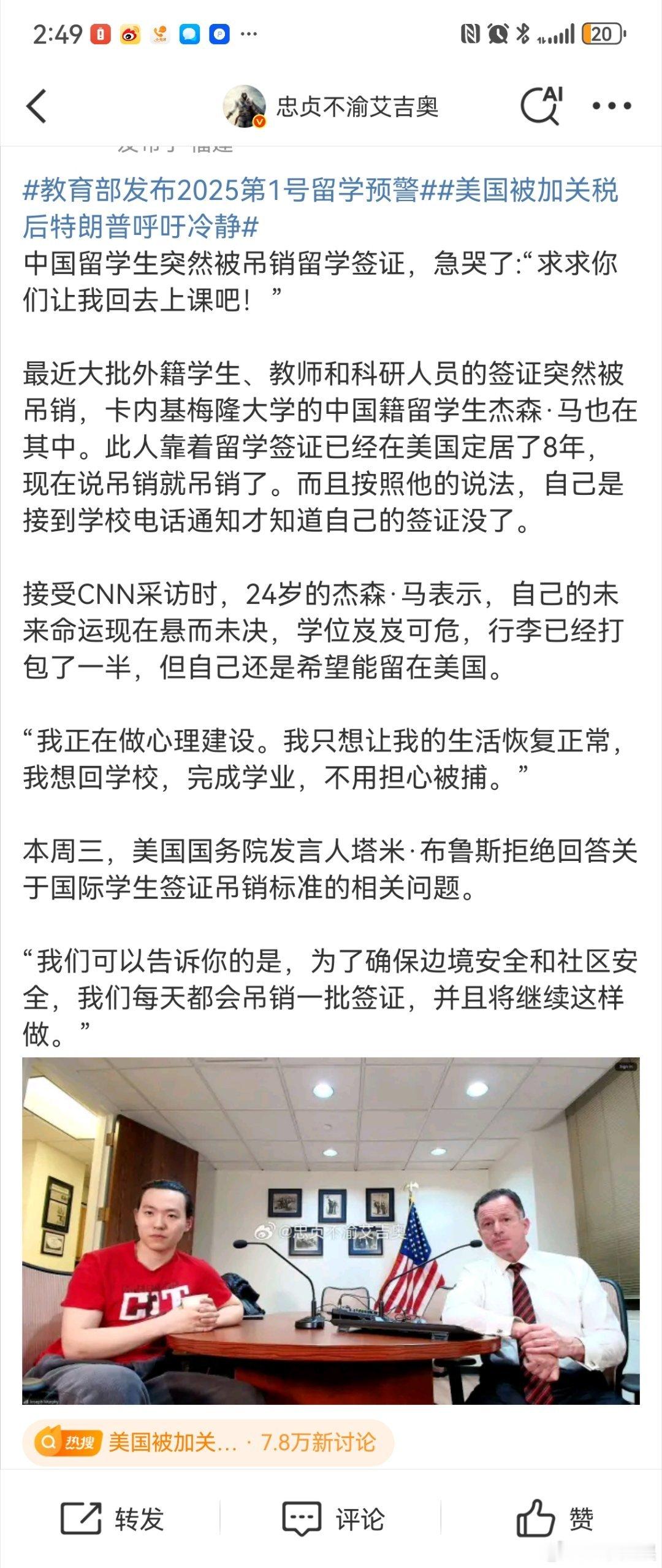

大学毕业后,陈景润被分配到北京四中任教,然而,这个憨厚木讷的青年似乎天生不是讲台上的料,口吃加上身体差,不出一年,他就选择了辞职。

人生的蹉跎岁月就此展开,他不得不回到福州老家,靠摆摊卖书度日,正当陈景润一筹莫展之际,厦大校长王亚南伸出援手,将他重新召回母校数学系工作。

就这样,在王校长和华罗庚两位伯乐的赏识下,陈景润重回数学研究的轨道。

1957年,他进入中科院数学所,自此,人生轨迹彻底改变,初到数学所,条件十分简陋,陈景润只能和其他三位同事挤在四人一间的集体宿舍里。

可对常人而言稀松平常的集体生活,却让酷爱独处的他如坐针毡,无奈之下,他想出了一个匪夷所思的办法——征得舍友同意,将宿舍中仅有的一间厕所改造成他的居所。

就这样,陈景润在三平方米的"学习室"中,度过了两年的时光。

即便在数九寒冬,他也只是在厕所正中悬挂一只大灯泡取暖,朴素的生活如他的为人,他每日仅以两个馒头、几毛钱的咸菜果腹,将大把时间和精力投入到数学研究之中。

置身于简陋的蹲厕,陈景润的视野与志向却无比广阔,他很快对"哥德巴赫猜想"产生了兴趣,这个被称为"数学皇冠明珠"的难题,曾令众多数学大家望而却步。

陈景润以特有的韧劲和毅力,在冥思苦想中度过了两年半载,终于在1966年提出"1+2"证明。

这一突破性进展,轰动整个数学界,为攻克哥德巴赫猜想扫清了最大障碍,此后十年寒窗,陈景润全身心扑在这个难题上,几乎将个人生活完全舍弃。

他与新婚燕尔的妻子由昆分居两地,直到1979年才得以团聚,当时的陈景润已形销骨立,由昆看在眼里,甚是心疼,也倍感自责。

1973年,历经十载磨砺,陈景润终于完成了哥德巴赫猜想的证明,在《中国科学》发表长达100多页的不等式推导,以大量的原创性成果和严密的逻辑论证,给这个300年未解之谜盖棺定论。

陈氏"1+2"在国际数学界被誉为划时代的工作,哥德巴赫猜想也因此被称为"陈氏定理",载入了各国数学教科书,尽管取得了巨大的成就,陈景润的生活却依旧清贫简朴。

晚年的陈景润饱受病痛折磨,帕金森综合征让他寸步难行,曾经灵巧的双手再也无法握笔。

然而,数学的魅力始终牵引着他,直到生命最后一刻,他仍惦念着那些尚未完成的学术构想。

1996年3月,这位中国现代数学的开拓者与奠基人悄然离世,享年63岁,陈景润用他的一生,向我们诠释了什么是学术理想主义者的璀璨人生。