1948年12月15日,胡琏给黄维挑了一辆新坦克,自己乘坐带有路线图的旧坦克,在两人分头突围时,黄维的坦克因故障停下,胡琏的坦克一路狂奔,直至油料耗尽。

1948年深秋,中国大地上硝烟弥漫,在武汉,国民党将领黄维正忙于筹办新制军官学校。

这所学校是他的心血,旨在仿照美国西点军校的体制,培养国民党陆海空三军的高级军官,作为校长兼陆军训练处处长,黄维对这项工作倾注了全部热情。

然而,命运的齿轮已经开始转动,一纸调令即将改变他的人生轨迹。

8月,南京,国民政府国防部召开军事会议,蒋介石决定组建十二兵团,并钦点黄维担任司令。

这个消息传来,黄维心中五味杂陈,他不愿意放弃正在蒸蒸日上的军校事业,但这是最高统帅的命令,由不得他推辞。

据说,蒋介石甚至扬言要拿起拐杖打他,可见其任命之坚决。

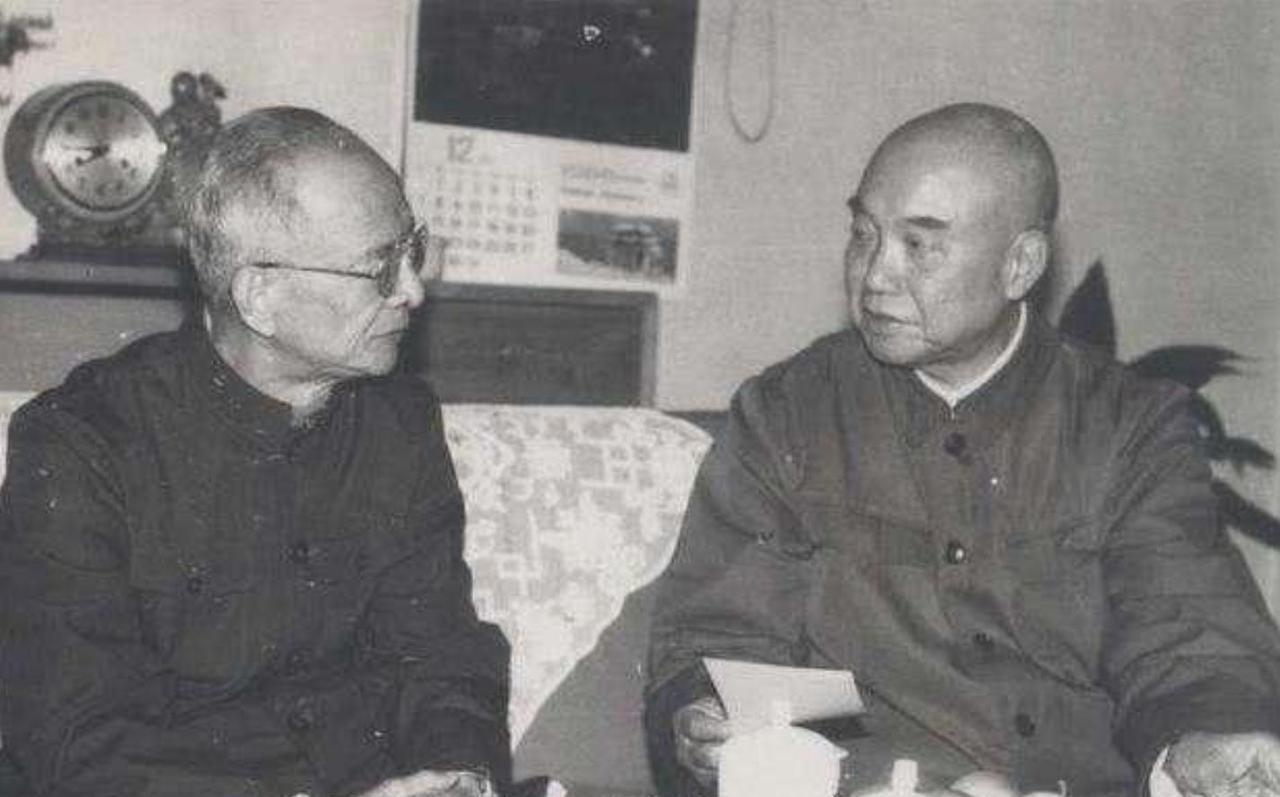

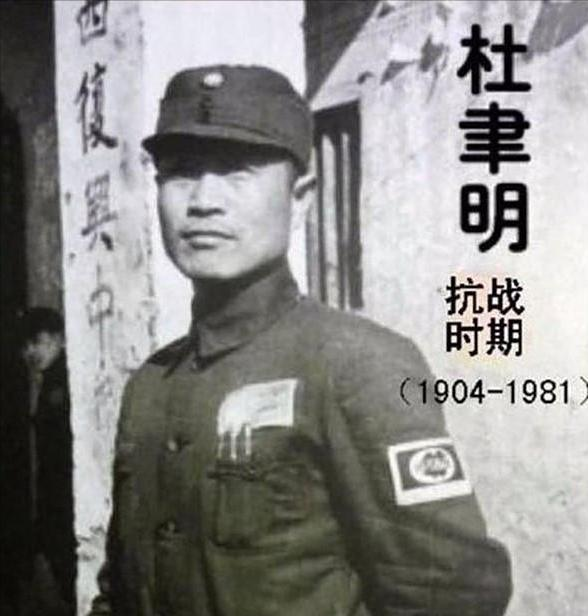

黄维与胡琏,这两位陈诚的得力干将,都属于国民党军中的"土木系",然而,两人性格迥异,黄维温和谨慎,而胡琏则以桀骜不驯著称。

10月底,新组建的十二兵团从汉口转移至河南确山、驻马店等地集结待命。

然而,命运弄人。就在部队长途跋涉、人困马乏之际,解放军于11月6日发起了著名的淮海战役,国民党方面称之为"徐蚌会战",这场战役将成为决定中国命运的关键一战。

12月15日,战局急转直下,十二兵团在皖北双堆集被解放军重重包围,形势岌岌可危。

黄维、胡琏和吴绍周三位将领决定分别乘坦克突围,然而,计划永远赶不上变化,吴绍周的坦克刚到浮桥边,桥就断裂了。

黄维和胡琏的坦克虽然顺利过河,但很快就在一个路口分道扬镳。

分开没多久,黄维乘坐的新式坦克突然故障,动弹不得,这辆几个月前才运到的新型坦克,本应是最可靠的逃生工具,却在关键时刻掉了链子。

黄维心急如焚,他用力踢了坦克几脚,然后试图步行逃离,但没走多远就被解放军俘虏。

相比之下,胡琏的运气要好得多,他乘坐的是一辆经过精心挑选的旧坦克,不仅故障率低,还配有详细的路线图。

然而,逃亡之路并非一帆风顺,当胡琏的坦克即将冲出包围圈时,遭遇了解放军的阻拦。

在一轮激烈的交火中,解放军投掷了手榴弹,胡琏的背部被弹片炸伤,尽管受伤,但由于解放军缺乏有效的反坦克武器,胡琏最终还是成功突围,辗转到达了蚌埠。

战争的阴霾笼罩着整个战场,也笼罩着远在后方的家庭,黄维的妻子蔡若曙在丈夫离开近半年后,突然收到了一个晴天霹雳般的消息:黄维在"徐蚌会战"中阵亡。

国民政府甚至为黄维举行了盛大的追悼会,然而,蔡若曙凭着一个妻子的直觉,始终不相信丈夫已经离世。

带着这份执着,她在1948年底带着年幼的子女去了台湾,几个月后又冒险偷偷回到大陆,功夫不负有心人,蔡若曙最终得知了真相,黄维并没有死,而是被俘虏了。

而胡琏的人生,则走上了另一条截然不同的道路,成功突围后,他继续在国民党军中担任要职。

1949年10月,胡琏被任命为金门防卫司令,在接下来的数十年里,他成为了台湾方面在金门地区的重要军事指挥官,亲历了两岸关系的跌宕起伏。

双堆集之战,犹如一个历史的缩影,展现了国共两党力量对比的巨大变化,它不仅改变了黄维、胡琏等人的命运,也成为了扭转中国历史进程的关键一役。

在这场战役中,我们看到了个人命运与国家命运的紧密交织,看到了战争的无情与人性的复杂。

历史的长河奔流不息,个人的际遇起起落落,黄维和胡琏的故事,让我们得以一窥那个动荡年代的冷暖人生。

他们的经历,既是个人命运的写照,也是一个时代的缩影,在和平年代回首往事,我们更应该珍惜来之不易的安宁,铭记历史的教训,为构建一个更加美好的未来而努力。