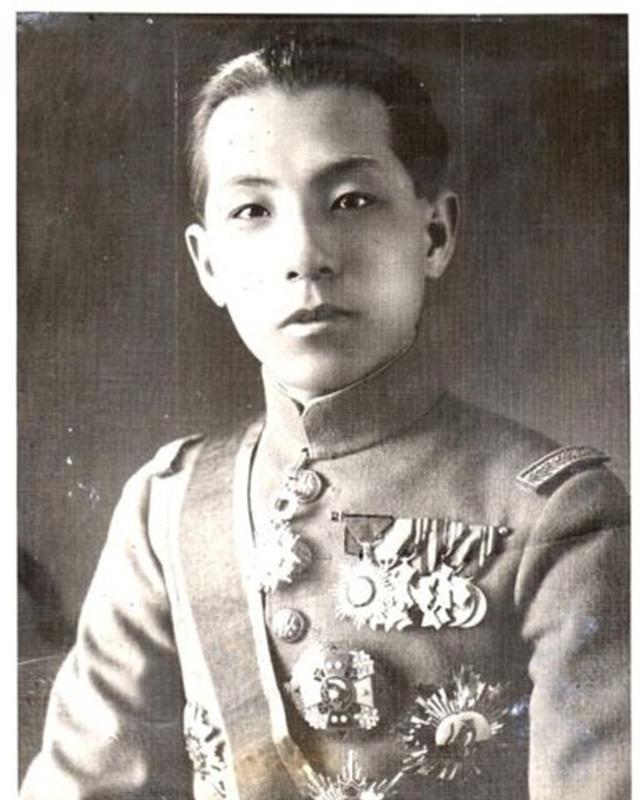

1920年10月12日凌晨,南京督军署传来枪声,卫兵撞开督军李纯的房门,发现李纯倒在血泊之中,已经没了生息。 李纯,这个曾经主导南北议和的政治人物,经历过直皖战争的风风雨雨,随着吴佩孚的崛起,他的政治影响力逐渐被超越。 到了1920年,李纯虽被任命为“苏皖赣巡阅使”,这个职位几乎只是一个空头官衔。 事实上,许多地方的督军(如陈光远),根本不愿意听从李纯的指挥,李纯的权威已荡然无存。 李纯曾是一位雄心勃勃的军阀,深得民心。 他力荐的贪官文和担任江苏财政厅长,却引起了民众的强烈反对。 江苏民众的抗议声此起彼伏,李纯对此无法置之不理,最终深陷其中。 李纯心情逐渐崩溃,甚至每天都哭泣,痛苦地自言自语:“督军做不成,营长也干不了。” 他开始资助妻弟王营长归隐,渐渐与外界隔绝。 李纯的精神和健康状况每况愈下。 家人藏匿了报纸,避免他看到外面反对文和的舆论,李纯坚持阅读上海的报纸,看到那些声讨他的新闻后,开始陷入绝望。 他多次向朋友施愚一表达,“披发入山,与世永别”的决心,情绪极度不稳定。 1920年10月,李纯在督军署内写信至深夜。 第二天,王夫人被一声枪响惊醒,急忙冲进房间,却发现李纯已右肋中弹,倒在血泊之中。 日本医生须藤检查后确认死因为自杀,现场发现李纯留下了五封遗书,藏在皮包内。 李纯的遗书,揭示了他临终时的心境与深深的绝望。 遗书的内容,让人震撼。他把大约200万大洋的50%,捐赠给了直隶赈灾和南开大学,其余的遗产分给亲属,同时下令遣散四名小妾,强调“不可留她们坏了名声”。 这份遗书看似充满自责与懊悔,其中也透露出李纯的政治立场。 他在遗书中写道:“自杀是因忧国忧民,误国误民”,并呼吁军阀停止内斗,避免战乱。 李纯最终自述“当官二十多年,未变其节”,试图在这段混乱的历史中,为自己留下一个清廉的形象。 这个自杀事件,没有如表面上那般简单。 关于李纯之死,存在着巨大的疑云。有人认为李纯并非自杀,而是遭到他杀。 一种流传甚广的说法是,李纯与养女菱子有私情,而副官毕正林,在撞破这一情事后,误读了李纯的字条,误将“杀”字理解为“柴”字,于是开枪打死了李纯。 这一版本的说法,在当时的南京引起了广泛讨论,特别是在一些文章中频繁出现。 事后,齐燮元的行为,也引发了不少怀疑,有人认为齐燮元,可能参与了掩盖真相的工作,帮助毕正林逃脱了责任。 齐燮元,这位在李纯死后,迅速接任督军的人,成为了另一个焦点。 周嵩尧等幕僚开始指责齐燮元,与李纯之死有关,甚至有人认为,齐燮元的迅速上位,与李纯之死密切相关。 齐燮元曾毒誓“若杀李纯,必死于南京”,最终齐燮元因汉奸罪被处决,这一事件在历史上,也成为了许多阴谋论的基石。 官方的调查结果表明,李纯的死因是“忧国忧民”自杀,并且公布了遗书以平息舆论。 许多人认为,遗书的内容有些过于“文饰”,且现场的细节存在伪造痕迹。 特别是关于枪支位置的矛盾,使得一些历史学者,对这场死亡事件的真相,产生了更多的疑问。 李纯的死亡是个人的悲剧,它也对当时的政治局势,产生了深远影响。 李纯死后的江苏督军职位真空,直系和奉系的争斗愈加激烈。 曹锟试图通过推荐,王士珍担任巡阅使,而齐燮元则接任督军,这种任命未得到地方的广泛支持,江苏成为了政治混战的焦点。 直系和奉系的争斗,终于在这一事件后愈演愈烈,导致整个江苏局势极为动荡。 在李纯之死的背景下,江苏省议会借此机会,推动了“废除督军”运动,通过李纯的死,**废督的浪潮开始蔓延,北洋政府不得不面对,地方与中央之间不断扩大的矛盾。 这一事件标志着北洋军阀政权的彻底分崩离析。 在政治失衡、军阀割据的背景下,个人的命运显得如此微不足道,而更深层的政治博弈,与军阀间的斗争,却成为历史的主旋律。 参考资料 李德顺.《北洋政府与江苏的军阀斗争》. 北京人民出版社, 2007年.