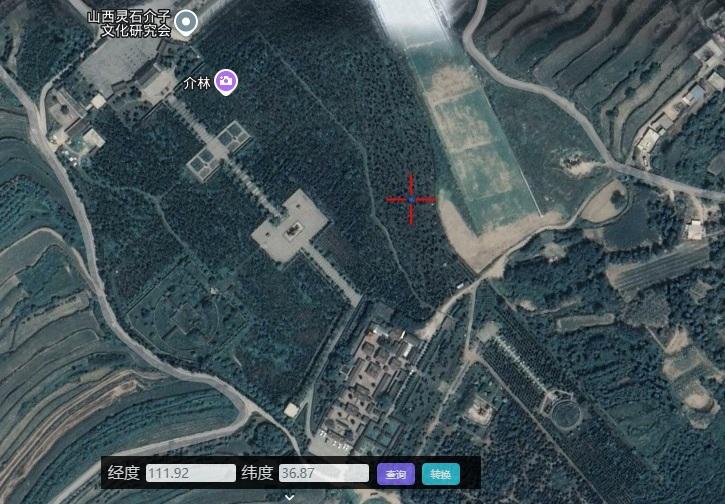

清明说介子,到底哪里是介子山? 又到清明祭祀时,不知何故手机刷到了一个关于介子推的视频,正巧我们前些时做了个中原游计划,准备到山西河南转一圈。 虽然有王家大院景点的线路,但原计划中并没有考虑要去王家大院附近的介山。 于是网上搜索了一下介子推孝义文化,竟发现好几个地方都在争这介子文化的发源地呢。 尤其是灵石、介休、万荣三地争得最激烈。而恰好灵石与介休都在绵山边上,万荣却又正好也有一个介山,于是各说各有理。 兴致一起,我就图上作业,将这争议端到众人面前来。 介子推是一个春秋战国时期的三晋历史名人。从各种史料看,这应该是实有其人其事。 央视《东周列国·春秋篇》所播映的故事说: 介子推随晋公子重耳流亡十九年备受艰辛,有割股啖君之功,但重耳返国主政后,子推拒不以功邀赏,而偕其母隐于介休绵山。晋文公求贤不得,知他是孝子,于是三面放火焚山,逼其出山,结果发现子推母子守志被焚死在一棵柳树下。文公封绵山为介推田,敕令子推忌日焚火寒食,是为寒食节。 第二年寒食节次日,晋文公素服登绵山至子推被焚的那棵柳树下置祭,发现此柳竟复活了。睹物思人,念及子推一生追求政治清明的远大抱负,封此柳为清明柳,将此日定为清明节。 后因两节相邻,渐合二为一。 毫无疑问,历代统治者都十分需要推崇介子推其人,这就是寒食清明节久远的历史渊源和深刻的文化内涵。 关于介子推墓主要有以下两个说法: - 位于山西省灵石县介林:介子推隐居地及墓地,位于山西省灵石县马和乡张嵩村东,始建于春秋,兴旺于秦汉,极盛于隋唐。介林中有传说介子推母子被焚时避火藏身之巨石“忌坂”、所抱大树“子母柏”碑记和介子推丘墓、祠庙等遗址遗迹。 - 位于山西省介休市绵山:晋文公将介子推葬于绵山,在介公岭有介子推的墓。今绵山被一分为三,地跨灵石、介休、沁源三地,属灵石者面积最大,属介休者只是岩山一小块。并且,岩山的自然地理状况,如悬崖峭壁、道路险峻等,对于年老体弱的介子推母子来说,生存条件极为艰难,不太可能是隐居地。 所以,后来又有相距介休200多公里的万荣、翼城、平定、沁源等地也说自己有绵山,导致介子推隐居地产生争议。 目前来看,主要集中在介休市、灵石县、万荣县三个焦点位置。 介休是山西省辖县级市,由晋中市代管。 从资料上看,介休本身就是因春秋时期晋国名臣介子推休逝于此而得名。秦代始置界休县。1999年9月,县级介休市改由晋中市代管。2001年6月,介休后土庙成为第五批全国重点文物保护单位。 介休市境内的绵山又名介山,上有介公岭。2013年,绵山风景区成为晋中市第1家,山西省第4家国家AAAAA级旅游景区。 距离介休22公里的灵石县,在隋开皇十年(590年),由介休县析置灵石县。元初,析灵石地置小灵石县(治冷泉关)。元惠宗至元二年(1336年)废小灵石县并入介休县。1958年11月,灵石、孝义县并入介休县,灵石县城改为灵石镇。1961年分县,恢复灵石县。 灵石县绵山脚下有介林风景区,是三晋名贤介子推的墓地,还有介庙,始建于春秋,兴旺于秦汉,极盛于隋唐。 从这个渊源及绵山的归属看,灵石与介休纠缠在一起争夺介子文化归属地可以理解。 但是,近年距离灵石、介休200余公里的万荣县却也开始建设介子文化风景区。因为万荣也有一座介山,是一座土岭,位于万荣县(原万泉县)东孤山与稷王山之间,山上有介山庙。介山东南方有个村庄,叫“怀介庄”。 汉代皇帝曾多次到万荣祭拜介子推。这说明汉代至少有三位皇帝明确知道介子推的隐地和殉地在汾阴(今万荣)介山,而且都曾经亲自到过这个介山。 另外,还有运城夏县的裴介村,说是介子推故里和归葬地。 当地承认介子推确实在绵山隐居和被烧死,后随着晋文公年事渐高,时常因寤怀介子推而寝食难安,于是便把与己朝夕相伴的木屐,亲置于杏花屯介君殿内介君金身像前,意在“陪介”。并欲将杏花屯更名为“陪介”村。因“陪介”的“陪”字左傍耳,与己名重耳的“耳”字有忌讳之虑,正在犯难时,群臣中的鸿儒便以木屐“非衣”,建议用“裴介”代替“陪介”,赐名给介子推故里作村名。晋文公闻之大喜,遂将杏花屯与西边依次坐落着的梁家庄、仁义庄合并为一村,赐名“裴介”。 现在的裴介村有介子推文化园,里面有介子推墓地及碑,还有介母墓、介氏祖合葬墓,有介母祠,有介子庙,村子里有介氏族人。其墓碑上记载是秦二世时从绵山迁过来的。 而其它几个地方都是有墓却没有碑,也没有姓介的族人。 现在各地都靠文化带动旅游,能借助自然风景更好,所以,挖掘历史无可厚非。 只是不要互相争抢,让旅客无所适从就不好了。 有意思的是,目前介子推传说正申报山西省第二批省级非物质文化遗产,申报单位是万荣县孤峰山景区发展有限公司、介休市文化馆。 也就是说,这两地也在联合着重从历史传说角度出发挖掘介子孝道文化。 这样操作就回避了其它争议。介子推究竟隐居在哪里?