在医院的门诊大厅里,常常能看到这样的场景:老年人在家人的搀扶下,手里紧紧攥着一沓厚厚的检查资料,化验单、CT片、B超报告一应俱全。一番检查下来,各种病名赫然在目,什么脑白质改变、肺纹理增粗、胃黏膜萎缩、骨密度下降、心律不齐等等。家属们看着这些报告,脸上满是担忧,心急如焚地忙着安排输液、开药、挂号,甚至准备手术,生怕耽误了病情。然而,一些经验丰富的老医生看到这些,却只是淡定地摆摆手,给出一个让人意外的说法:这可不叫病,只是人“老了”而已。

人这一辈子,就如同房子历经岁月的洗礼。随着年龄的增长,身体各个器官也像老旧的楼房,渐渐出现一些小问题,有点裂缝、掉点漆都是常有的事。只要整体结构依然稳固,其实没必要对每一处细微的变化都大动干戈。现代医学追求“精准干预”,这固然是好事,但也带来了过度医疗的隐患,尤其是对于老年人,很多身体上的变化只是正常的生理现象,硬要将其归为病理范畴,往往会引发一些不必要的麻烦。接下来,就给大家讲讲那些常被误解的“衰老病”。

##脑白质高信号:并非脑部疾病预警

脑白质高信号在60岁以上的人群中极为常见。想象一下,当老人去做磁共振检查时,片子上大多会显示出这种情况。可实际上,它并非脑出血、脑梗的前兆。这背后的原因是,随着年龄的不断增长,脑小血管逐渐变窄,弹性也大不如前,就像老化的水管,会慢慢“渗”出一点点液体或者代谢产物。这些物质在影像上就呈现出白色,于是便有了脑白质高信号的表现。

美国神经病学协会在2017年发布的一篇共识文章中提到,老年人中出现中度脑白质改变的比例接近65%,但大部分人并没有明显的认知功能下降或者运动异常。问题出在哪儿呢?医生们其实心里清楚,这只是正常的老化现象,然而在写报告时,出于对责任的担忧,往往会标注为“脑白质异常灶,建议进一步检查”。这“异常”两个字一出现,可把家属们吓得不轻,大家开始担心老人是不是要患上老年痴呆了,或者是不是已经处于脑梗早期,一时间人心惶惶。

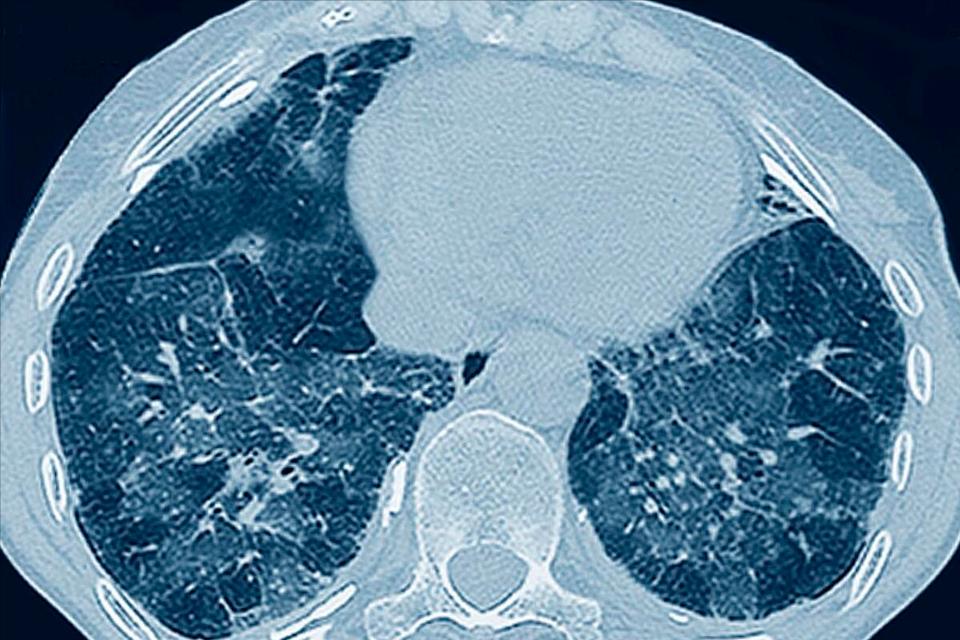

##肺纹理增多:别与严重肺病划等号

不少老年人在做完胸片后,看到报告上写着“肺纹理增粗增多”,瞬间就紧张起来,心想是不是得了慢阻肺、肺气肿,甚至怀疑是肺癌的前兆。但事实并非如此。多数情况下,肺纹理增多是由于老化导致肺血管增宽,以及肺间质纤维化程度轻度加深引起的。尤其是那些有抽烟史,或者长期暴露在空气污染环境中的老人,更容易出现这种情况。

这种肺纹理的改变通常不会引发明显的症状,也不会发展成癌症。中国医学科学院曾针对老年人体检筛查做过一项数据统计,结果显示,在70岁以上的人群中,超过60%的肺部CT会呈现出肺纹理增多的情况。但绝大多数老人并没有咳嗽、气促等不适表现。真正需要警惕的是肺部结节中那些质地偏硬、边缘不规则,呈现出毛刺样改变的情况,而不是因为一两句模糊的肺纹理变化就忧心忡忡。

可有些医生为了省事,在报告上简单写一句“建议复查CT”。这可苦了病人,他们一看报告这么写,心里就没底了,半年内可能要往医院跑上三次,结果每次检查下来,什么问题也查不出来。

##骨质疏松:理性看待骨密度下降

有些老人经常感觉腰疼、腿软,便去医院检查骨密度。当看到T值小于-2.5时,就被贴上了“重度骨质疏松”的标签。紧接着,各种药物纷至沓来,钙片、维D、双膦酸盐等等,甚至还有人被推荐打一针价格高达上万块钱的“特效药”。

但很多医生没有告知老人的是,随着年龄增长,骨质下降是再正常不过的自然现象。只要老人没有频繁跌倒,也没有发生脆性骨折,其实根本没必要进行大规模的治疗。世界卫生组织早在2008年就提醒过,骨质疏松的诊断标准不能仅仅依据T值,还要综合考虑实际发生的骨折风险以及老人的生活能力。

有研究对日本60岁以上女性进行统计,发现超过70%的人符合骨质疏松的密度标准,但真正发生髋部骨折的比例却不到5%。然而,药厂和部分医院为了利益,往往会夸大病情,把老人吓得不轻,然后大肆推销药物。很多老人吃了双膦酸盐后,不仅胃口变得更差,骨头反而还疼了起来。原本还能下地干活的,吃了药之后连蹲下都困难,这样的例子不在少数。

##胃黏膜萎缩:不是胃癌的前奏

老年人的胃黏膜萎缩、腺体减少,这是随着年龄增长,胃部结构逐渐退化的表现,并非糜烂、溃疡的前兆。有些老人因为胃口不好,去做胃镜检查,看到报告上写着“慢性萎缩性胃炎”,就感觉像是被判了死刑,顿时紧张得不行。马上开始服用抑酸药,还大量吃保护胃黏膜的药,甚至连饭都不敢多吃了。

但实际上,在70岁以上的人群中,慢性萎缩性胃炎的发生率近乎一半,可真正会演变为胃癌的却少之又少。瑞典曾有一项长达30年的随访研究指出,在没有幽门螺杆菌感染,也没有家族胃癌史的人群中,即便患有萎缩性胃炎,其恶变风险仅为0.1%以下。而长期服用抑酸药,反而会抑制胃酸分泌,导致钙、铁、维生素B12等营养物质的吸收出现问题,最终老人会陷入营养不良的状态,走起路来都摇摇晃晃。很多医生自己也明白,这些药并非是必须吃的,但架不住患者过于紧张,还是无奈开了药。

##心律不齐:多数是心脏老化的正常波动

老年人做心电图时,常常会查出窦性心律不齐、房性早搏、偶发性室性早搏等情况。有的医生在报告上写着“建议进一步排查”,有的则直接建议“得吃药控制”。但其实,这些变化大多是由于心脏老化,导致节律出现的正常波动。只要老人没有明显的头晕、胸闷、气促等症状,一般都不需要服用抗心律失常的药物。

美国心脏病学会曾明确指出:在无症状的老年人中,轻度心律变异通常是生理性表现,不建议进行干预。有些人为了控制早搏,听从医生建议服用了β受体阻滞剂,结果却出现了低血压、乏力、心率更慢等不良反应,整天头昏脑涨,原本的活力反而大打折扣。心脏就如同一个精密的节奏器,上了年纪后,有点节奏混乱,其实是身体在努力“找平衡”,并非出现了严重故障。动不动就用药去强行“纠正”,反而会打乱身体原本还能自我调节的节奏,实在是得不偿失。

这些所谓的“衰老病”,真正可怕的并非它们本身的严重程度,而是常常被误当成严重疾病的苗头,进而引发过度检查、过度治疗以及过度担忧。原本能够安稳生活的老人,就这样被卷入了一个检查—用药—副作用—再检查的恶性循环之中。有个词叫做“医疗伤害”,这并非是医生有意为之,而是过度医疗带来的非必要性伤害,而老人恰恰是这种伤害的最大受害者。那些真正经验丰富的医生,更愿意告诉大家:人老了,身体出现一些变化,不是出了大毛病,只是身体这个系统在慢慢减速罢了。

[本内容为故事类医疗健康科普文章,文中除了健康科普内容所出现的任何人名、地名、事件均为艺术加工,并非有意冒犯或贬低任何个人、团体或组织。如有雷同,纯属巧合,请理性阅读。]