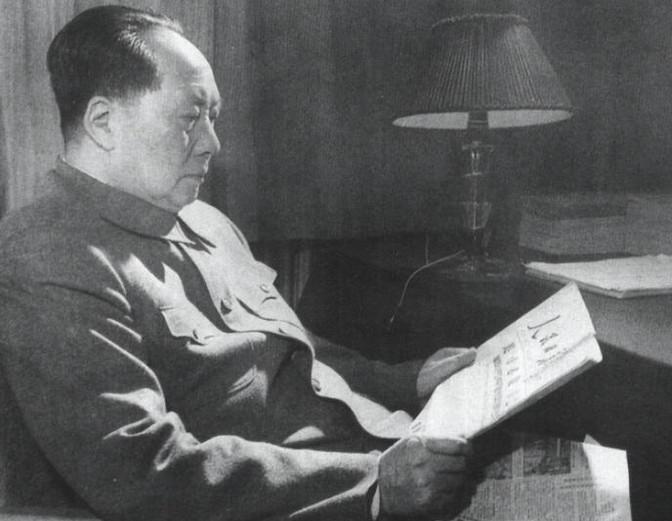

“毛主席病危!”1976年9月9日,华国锋匆忙赶到中南海,主席已停止呼吸,他紧急之下的一个命令,让后世感恩不已。 1976年9月9日,是个让中国人永远忘不了的日子。那天,毛泽东主席去世了,享年83岁。消息传开,整个国家都陷入巨大的悲痛中。华国锋作为当时的国务院总理和党中央副主席,肩上扛着无比沉重的担子。毛主席去世后,怎么处理遗体成了摆在面前的大问题。那时候,全国上下都沉浸在失去领袖的哀伤里,华国锋得赶紧拿主意,既要尊重毛主席的地位,又得稳住国家的局面。 当时,华国锋决定永久保存毛主席的遗体,并且要建一座纪念堂。这可不是个小决定。保存遗体在咱们中国历史上没啥先例,技术上也是个大挑战。可华国锋为啥要这么做呢?这得从毛主席的地位和当时的情况说起。毛主席是新中国的开国领袖,带着中国人民站起来,翻了身。在老百姓心里,他就是个神一样的存在。华国锋明白,毛主席去世不是简单的一个人走了,而是全国人民精神支柱的倒塌。保存遗体,既是对毛主席功绩的肯定,也是给老百姓一个缅怀的地方。 这个决定不是华国锋一个人拍脑袋想出来的。毛主席去世后,党中央开了好几次会,大家商量来商量去,最后一致同意保存遗体。当时还有个背景,苏联的列宁遗体保存了好几十年,成了苏联人民心中的象征。华国锋他们可能也参考了这个经验,想通过保存毛主席遗体,让他的精神继续激励中国人往前走。不过,具体谁先提的这个主意,历史上没啥明确记载,但华国锋作为一把手,最后拍板肯定是他。 说起保存遗体,技术上真不是件容易事儿。那会儿咱们国家医疗条件有限,防腐技术也不发达。毛主席去世后,医生们马上开始处理遗体,用了福尔马林之类的东西做初步防腐。可要永久保存,光靠这个可不行。后来,国家调集了一堆专家,研究怎么让遗体长期保持完好。听说还专门派人去苏联取经,学他们的防腐技术。折腾了好几个月,才算把遗体保存的技术弄成熟。这期间,华国锋一直盯着这事儿,催着大家抓紧干,绝不能出半点差错。 与此同时,建纪念堂的事儿也提上了日程。1976年11月24日,天安门广场上开工了,毛主席纪念堂正式开建。这地方选得讲究,就在人民英雄纪念碑南边,正对着天安门城楼,位置不能更显眼。纪念堂的设计也很用心,建筑风格庄严肃穆,占地好几万平方,总共用了不到一年就建成了。1977年8月完工后,毛主席的遗体就被移到这儿,安放在水晶棺里。从那以后,这儿就成了全国人民缅怀毛主席的地方。 为啥说这个命令让后世感恩不已呢?咱得从毛主席纪念堂的作用说起。纪念堂建成后,成了国家的标志性建筑,每年都有几百万老百姓从全国各地赶来瞻仰。尤其是那会儿,改革开放刚起步,国家正处在转型期,老百姓心里多少有点迷茫。纪念堂的存在,让大家有个地方能缅怀过去,感受毛主席那一代人艰苦奋斗的精神。这不光是个建筑,更是个精神符号,提醒着中国人别忘了初心。 再说说老百姓的感受。毛主席在世时,带着大家打江山、搞建设,好多人一辈子都忘不了他的恩情。他去世后,能有个地方让人来看看他,寄托一下感情,对那时候的人来说,真是件大好事。特别是农村的老百姓,很多人攒了大半年的钱,就为了来北京看一眼毛主席。纪念堂不收门票,谁都能进,这让普通人觉得国家没忘了他们,也没忘了毛主席。 当然,这个决定也有过争议。有人觉得保存遗体花钱太多,又是人力又是物力,建纪念堂还占了天安门广场的地儿。可你得想想那时候的历史背景,毛主席去世对全国的冲击太大,华国锋得赶紧稳住人心。保存遗体和建纪念堂,其实是当时能想到的最好办法。事实证明,这事儿干得值。几十年过去了,纪念堂还是那么多人来参观,毛主席的精神也一直影响着大家。 从历史角度看,华国锋这个决定还有更深的意义。毛主席去世后,国内政治局面挺复杂的,华国锋得面对各方的压力。他用保存遗体和建纪念堂的方式,既表达了对毛主席的尊重,也稳住了自己的位置。更重要的是,这让全国人民有个共同的情感寄托,避免了更大的混乱。1976年那会儿,文革刚结束,国家百废待兴,华国锋这招算是给新中国开了个好头。 到了今天,毛主席纪念堂的意义还在延续。改革开放40多年,中国从一个穷国变成了世界强国,可毛主席那代人的奋斗精神,还是很多人心里的根。纪念堂每年接待那么多人,不光是缅怀毛主席,也是提醒大家,今天的好日子是怎么来的。尤其是年轻人,去那儿看看,能更明白老一辈人吃了多少苦,才换来现在的幸福生活。 再聊聊华国锋这个人。他在毛主席去世后当了一阵子国家领导人,后来慢慢退了下去。历史上对他的评价有好有坏,但他这个紧急命令,确实干得漂亮。保存遗体和建纪念堂,不光是技术上的成功,更是政治上和精神上的大手笔。后世感恩的,不光是能看到毛主席的遗体,更是这份传承下来的精神力量。

用户10xxx27

华主席英明