以开源凝共识

DeepSeek公司创始人梁文峰曾在一次采访中指出,创新需要能组织高密度的人才。笔者对此观点高度认可。如何能组织高密度人才,凝聚共识至关重要——思想决定行动,只有在思想上形成共识,一个组织的成员才能自发地朝着共同的目标行动。然而,不管是要让成长经历各不相同的个体形成共识,还是要让业务、管理、文化千差万别的组织机构达成共识,都是极具挑战的任务。

共识的形成,需要有各方都认同的底层逻辑来支撑。古往今来,人们都是通过探寻客观规律来获得信心乃至信念。如果存在一种揭示世界万物运行的客观规律(如牛顿三大定律),那么不同背景的人们就会相信客观规律,从而产生一种信念——只要按照客观规律办事,就会得到规律所预测的结果——这也便自然形成了共识。因此,共识的形成,需要有各方都认同的客观规律作为底层逻辑来支撑,而非仅靠灌输主观意愿所能达成。

开源是凝聚共识的一种有效方式,因为开源背后存在客观规律的支撑,包括开源符合打破知识垄断、促进知识传播的社会学规律,开源符合“交易成本”“杰文斯效应”等经济学规律,等等。这些规律揭示了开源必将会作为一种人类社会所崇尚的活动而长期存在,并会不断扩展到越来越多领域。因此通过开源,能在高密度人才中形成号召力。

(一)开源打破知识垄断,促进知识传播

众所周知,在人类文明发展历程中,知识传播发挥了决定性作用。相反,知识若被垄断则会影响人类文明的发展。以中世纪的欧洲为例,长达1000年处于黑暗的文明停滞状态,正是因为知识被极少数人垄断。中世纪欧洲的知识传播载体是羊皮书,成本极贵,导致欧洲在中世纪书籍十分稀少。普通民众根本没有机会接触书籍,于是知识被教会和贵族牢牢垄断。到15世纪,欧洲突然出现了文艺复兴,主要原因又正是造纸术和印刷术传入欧洲,知识获取成本骤降百倍,从而对欧洲文明发展产生了革命性影响。1454 —1500年的46年间,欧洲印制的书籍超过1200万册,超过此前1000年制作的所有书籍数量。造纸术和印刷术打破了知识垄断,赋予了普通人获得知识的权利。

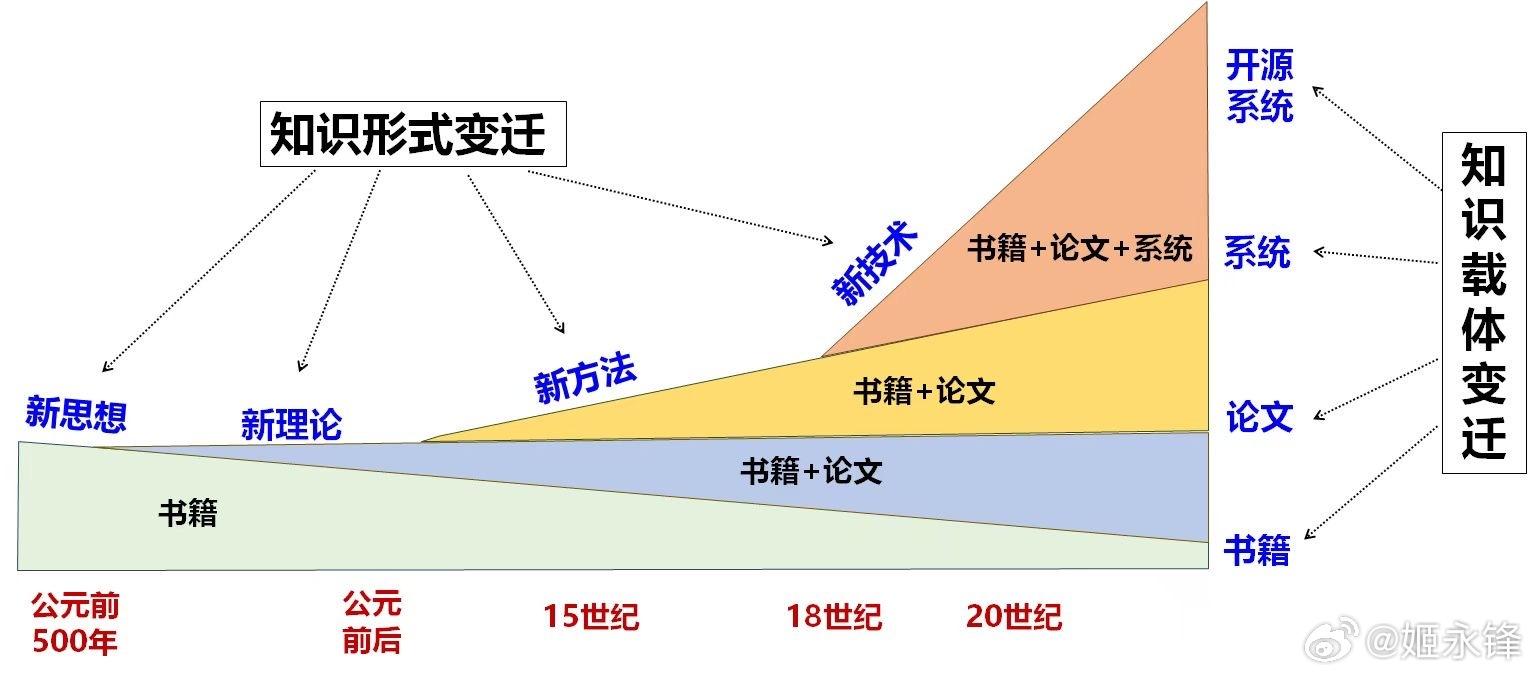

纵观人类历史,不同时代的新知识呈现出不同的形式,相应的载体也随之变迁(图1):① 2 000多年前因为载体的稀缺,只有极少数人(如中国的诸子百家、古希腊哲学家等)提出的新思想、新理论才能被记录在书籍予以传播,代表那个时代人类的创新知识;② 欧洲的文艺复兴时代,以伽利略为代表的一批科学家崇尚用新方法开展实证科学研究,得益于印刷术与造纸术,这些新方法能通过大量学术论文的形式记录、发表与传播,大大促进了欧洲科学进步;③ 18世纪第一次工业革命以来,人类开始热衷于制造各种复杂的机械装置和精密仪器,尤其是20世纪中叶进入信息时代,各种复杂软件系统呈指数级增长。信息时代以来,人类绝大多数创新知识是针对这些复杂系统的局部优化技术,这些新技术无法孤立地存在,需要集成到系统中才能展现出效果,于是开源系统便成为一种记录和传播新方法、新技术的高效形式,更有利于传播创新知识。

通过以上分析可知,新思想、新理论一般通过图文(著书、论文)形式来记录和传播。但是对于新方法、新技术,如果只是用图文方式来记录,那么其他人并不容易复现,不利于创新知识的传播。因此,开源项目就是一种记录和传播“创新知识”的出色载体,如Linux开源项目的源代码包含了诸多新方法、新技术,也成为孕育“创新”的沃土。

(二)开源契合市场规律,加速技术推广

开源孕育形成于软件领域,并不断拓展到硬件芯片等领域,目前已成为数字经济不可或缺的要素。开源模式被业界广泛接受,有其经济学原理支撑。

第一个经济学原理是交易成本(transaction cost)理论。1991年诺贝尔经济学奖得主科斯发现,虽然社会分工可以提升生产效率,但同时也会引入“交易成本”。基于“交易成本”理论,若两种技术收益相近,那么企业会倾向于选择交易成本更低的技术。开源能显著降低交易成本。以DeepSeek为例,各行各业都在积极接入DeepSeek,正是因为开源省去了交易环节与交易成本。因此,一旦存在高质量的开源技术,必然会得到企业的关注和应用。

第二个经济学理论是杰文斯效应(Jevons Effect)。技术成本降低,将提升技术的普及度,从而扩大市场规模,这是英国经济学家杰文斯在第一次工业革命中发现的规律。他发现大幅提升蒸汽机的效率,每台蒸汽机的用煤量减少,但煤总需求量大幅增加,这是因为蒸汽机因使用成本降低而被广泛应用。同样地,开源模式降低成本,更有利于技术推广,促进产业发展。

综上所述,开源自身符合市场经济规律,可用市场行为来进行分析。过去中国经常被责怪是国际开源社区的“拿来主义者”,核心原因在于还未意识到开源本身也是一个市场,需要积极投入推出有竞争力的开源技术,才能赢得开源市场份额。

——以上内容摘自下文:包云岗. 基于开源模式的产学研协同新机制探索与实践. 中国科学院院刊, 2025, 40(3): 465-470

原文链接: