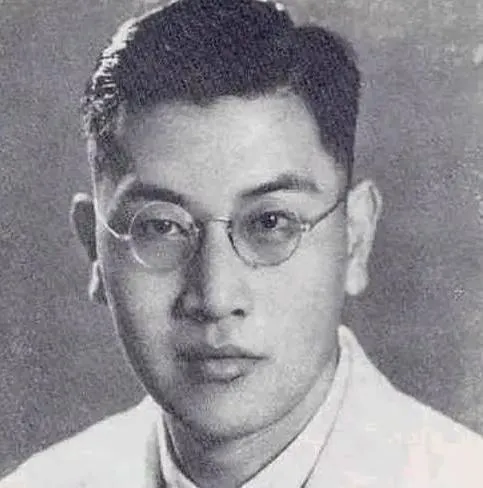

1922年,闻一多在父母强行施压下,迎娶了从未谋面的远房表妹高孝贞。洞房之夜,闻一多以为不与高孝贞同房就可以摆脱这份情感束缚,却没想到两人竟将婚姻生活进行到底了。 1922年,在那个动荡不安的年代,一切都在悄然变化之中。 北洋政府权力更迭、社会风气日趋开放,而知识分子也开始在传统与现代之间挣扎求索。 在这样一个夹缝之中,闻一多,一个才情横溢的青年诗人,却不得不面对一件看似与革命、诗歌无关的“人生大事”,那就是婚姻。 那一年,闻一多年仅二十四岁,刚从清华学堂毕业的他,已经是留美预备生。 才华出众,个性倔强,对自由和美抱有近乎宗教般的信仰。 他热爱诗歌,沉醉于艺术,渴望爱情的炽烈与纯粹,可惜,时代不允许他任性。 为了家族利益,为了延续香火,父母早早为他物色了一门婚事,对象是他的远房表妹高孝贞。 对方出身清白,知书达理,但与闻一多从未谋面。 闻一多起初是极力反对的,他怎么可能将自己交付给一个连名字都陌生的女子? 他心中的婚姻,应当是灵魂的共鸣,是思想的激烈碰撞,而不是一纸父母之命、媒妁之言。 他与父亲激烈争执,甚至一度威胁要断绝关系。 但在那个父权仍如铁律般笼罩的时代,一个年轻人终究无法彻底抗衡命运的推手。 1922年冬,婚礼如期举行,新房布置得喜庆却冷清,红烛跳动,喜字贴满了屋子。 闻一多坐在床沿,沉默不语,高孝贞身着凤冠霞帔,低眉顺眼,宛如一尊温顺的雕像。 那一夜,洞房之中没有欢笑,没有温存,只有沉重的空气和彼此的沉默。 闻一多心中有一丝微弱的侥幸,只要不真正“洞房”,这桩婚姻便不算完成。 他甚至自欺地想:“只要她未真正成为我妻,我依然自由。” 于是,他在红烛未灭之时起身,借故离开了新房。 他以为这样可以拒绝这桩婚姻,甚至幻想着等留学归来,一切可以重新开始。 可命运又一次给他开了一个温柔却坚定的玩笑,高孝贞没有哭闹,没有控诉,依旧每日为他准备茶饭,默默打点起居。 她从不多言,却把一切琐碎的事处理得井井有条。 闻一多的内心,最初是愧疚,继而是不安。 这样的女子,如水一般柔和,却有着岩石般的坚韧。 赴美之后的闻一多,沉浸在艺术与思想的海洋中。 在芝加哥艺术学院,他遇见了不少志同道合的朋友,也曾有一位女子闯入了他的生活。 她是个金发碧眼的美国女孩,名叫艾琳,是同校的雕塑专业学生。 两人常在校园的图书馆相遇,也常在黄昏的湖边散步交谈,艾琳喜欢他的东方诗意,他欣赏对方的自由灵魂。 他们之间的关系曾一度暧昧,一次在博物馆参观回来,艾琳突然对他说:“你总像被什么困住似的,不愿向前一步。你真的自由吗?” 那一刻,闻一多沉默了。他想起远在北京的那个女子,那个他曾试图逃避的婚姻。 他想起她写来的那封信,没有一句怨言,却句句牵挂。他终于明白,自己或许早已与这个世界缔结了某种无法割舍的纽带。 他轻声说:“我有妻子,在中国。” 艾琳愣了一下,轻轻一笑:“那么你是忠诚的——这在我们这里,也许不常见。” 闻一多谢过她的坦诚,也感谢这段短暂的感情——像一阵风,吹动了他心中那潭原本以为已经沉寂的湖水。 他明白,自己无法违背内心深处的承诺,哪怕那是一个起初并不情愿的承诺。 高孝贞也许不是他梦中描绘的“灵魂伴侣”,却是他在纷乱世界中,始终存在的一份温暖与责任。 1925年,闻一多学成归国,已是“新月派”重要人物。 他的诗风大变,从早年的浪漫热情转向深沉厚重。 他开始思考中国的未来,国家的命运,也开始重新审视婚姻与家庭的意义。 高孝贞依旧静静陪在他身边,她不理解现代诗,也不懂西方艺术,却耐心听他讲每一个创作灵感,甚至为他打下手抄写讲义。 她从未成为他的灵感女神,但却是他生命中最稳定的港湾。 后来,朋友曾调侃闻一多:“你当年不是不愿娶她吗?如今倒像是舍不得了。” 他笑了笑,没说话。只是回头看着那坐在窗边缝补衣物的女子,眼神温和如水。 他终于明白,有些情感,并非轰轰烈烈而来,而是如涓涓细流,悄悄地、稳稳地,流入你的心田,不再离开。 信息来源:百度百科——闻一多