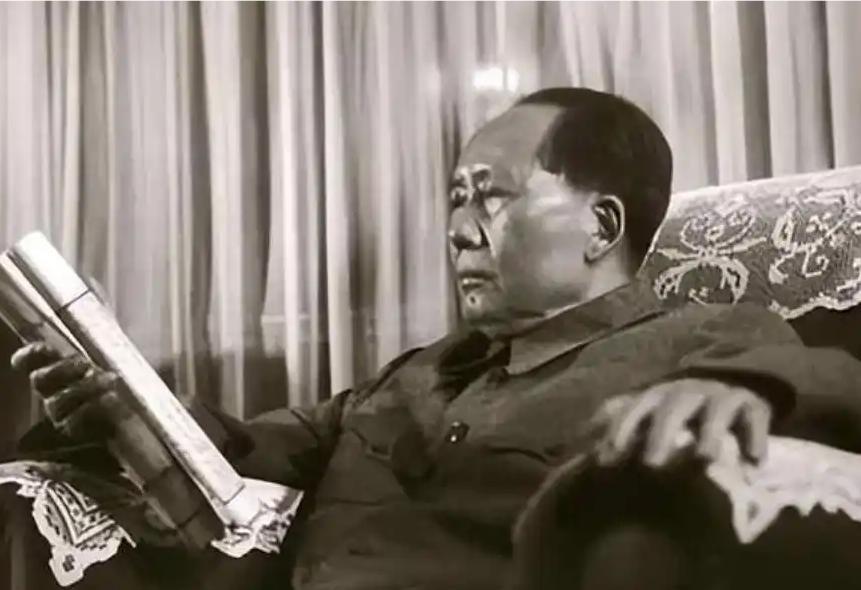

毛泽东在对付美国这一问题上,是极其灵活的,他会根据美国的具体出招,制定不同的应对策略,而且每一次应对,都被时间检验为“最佳处置”。 朝鲜战争爆发,他喊出那句“打得一拳开,免得百拳来”,以坚决武力斗争的方式,换来了中国几十年甚至上百年的和平发展。 上世纪50年代后期,面对美国“不承认”新中国的事实,毛泽东则没有表现出任何负面情绪,完全是一副积极面对的姿态,他甚至在1958年6月16日与二十余位驻外大使会谈时,表露出尽管美国现阶段“不承认”新中国,但是,“总有一天,美国是要与中国建交”的乐观前景。 他甚至还推算出了美国和中国建交的具体时间,这个推算是1957年做出的,他当时的原话如下,他说:“我们跟美国建交,可能要到第三个五年计划完成以后,也就是说,要经过18年或者更长时间。” 1957加上18年,刚刚好是1975年前后,这个时间,与后来中美正式建交的时间仅仅相差了4年时间,是基本准确的。 在中美关系正常化之前,毛泽东对待美国的策略,完全根据他们的对华政策的具体来制定。 前一阶段,美国政府试图通过“遏制孤立”政策,颠覆中共政权。这一阶段,毛泽东的应对之法是坚决斗争,他是干革命出身,非常懂得“真正的缓和非得以斗争方式达成”的道理。 但在坚决采取斗争姿态的同时,毛泽东又是非常灵活的,他当时有这么一句话,可以充分论证他的斗争之灵活,他说:“对付美国人是要有一点办法的,要有两条,一条不行。第一是坚决斗争,每天都要叫……第二是不要急,这一条是不登报的。” 既坚决斗争又不要急,这个怎么理解呢?其实很简单,就是说:要让子弹飞。毕竟,中美关系中,斗争永远不是目的,而只是方式。斗争为的是缓和关系,毕竟,国与国之间从来“合则两利,不合则两败”。 毛泽东强调的“不要急”,实是一种观望态度,是他最开始的对中美关系的“乐观展望”的体现。也体现了毛泽东善斗,却并不好斗的特性:要斗坚决斗,当不需要斗,可以用其他方式的时候,一定用其他方式。 当时,面对美国的封锁包围,毛泽东带领下的新中国,上下一心,坚决斗争,上演了一出成功的突围大戏。 中美正式建交前的后一阶段,毛泽东则侧重于以我为主,等待时机。这个“以我为主”,就是注重自己本国成长,相当于注重内在。这个阶段,面对拒绝承认新中国,还千方百计影响其他国家与新中国建交的美国,毛泽东的回击方式变成了:“一边倒”“另起炉灶”“打扫干净屋子再请客”,表明:同愿在平等基础上与中国建立外交关系的国家开展交往。 在毛泽东这一策略的影响下,全世界26个国家对新中国表示了外交承认。 其实人和人的相处,放在国与国之间也适用,当你自身发展好了,朋友多起来以后,那些以你为敌的人不仅会忌惮你,也会因为心理平衡被打破,也想跟你交往。 “以我为主,等待时机”策略最终取得了成功,中国迎来了一轮与世界各国的建交高潮,美国拼凑出的不承认新中国的“共同阵线”的图谋被打破。 在这种情况下,毛泽东领导的新中国趁热打铁,提出并践行“和平共处五项原则”,随着中国朋友国家越来越多,在联合国席位问题上,要求恢复中华人民共和国席位的呼声也越来越高。 而当美国试图利用越南问题做文章时,毛泽东的态度则再度变得极其强硬起来,毕竟,这涉及原则问题。当时的中国不仅指责美国侵略越南,坚持美国必须撤出。中方还明确传达了“底线”信息:如果美国一意孤行,扩大战争,中国将奉陪到底。甚至严厉警告:如果美国“将‘中华民国’引入越南从而将中国的内战与它的侵略战争联在一起,那么等待着美国的将是灾难性的后果”。 如此强硬的中方,让美国再次让步。 “以我为主,等待时机”里的“时机”,出现在了1971年3月,此间,激化了的矛盾导致美国华盛顿掀起一股倒基辛格之风。基辛格背后是尼克松啊,毛泽东察觉到尼克松面临的挑战是极其大的。这时候的尼克松需要一些微妙的力量的助力,于是,很快,就有了后来著名的乒乓球外交事件:美国乒乓球队被邀请访华。尼克松惊呆了,他知道:自己的命运迎来了转机。而这转机,也正是毛泽东眼里的“时机”。 这之后不久,尼克松访华…… 不得不说,毛泽东在处置中美关系的问题上,绝不仅仅是他说的“有一点办法”那么简单,他实在是“太有办法”了。而这种“太有办法”的本质,实际是不执着于任何固定的办法,而抱着积极的态度去灵活应对。 此法,依旧适用于今日的中美关系,面对美国现阶段特朗普打响的全面贸易战,我们也可以效仿之:当我们以积极的态度,去应对美国对华关税大棒的打压时,不管具体策略是坚决斗争还是耐心等待,都将导向“对中国利好”。 总结:面对贸易战,我们首先要做的是抱持积极乐观,其次,才是具体策略的制定。