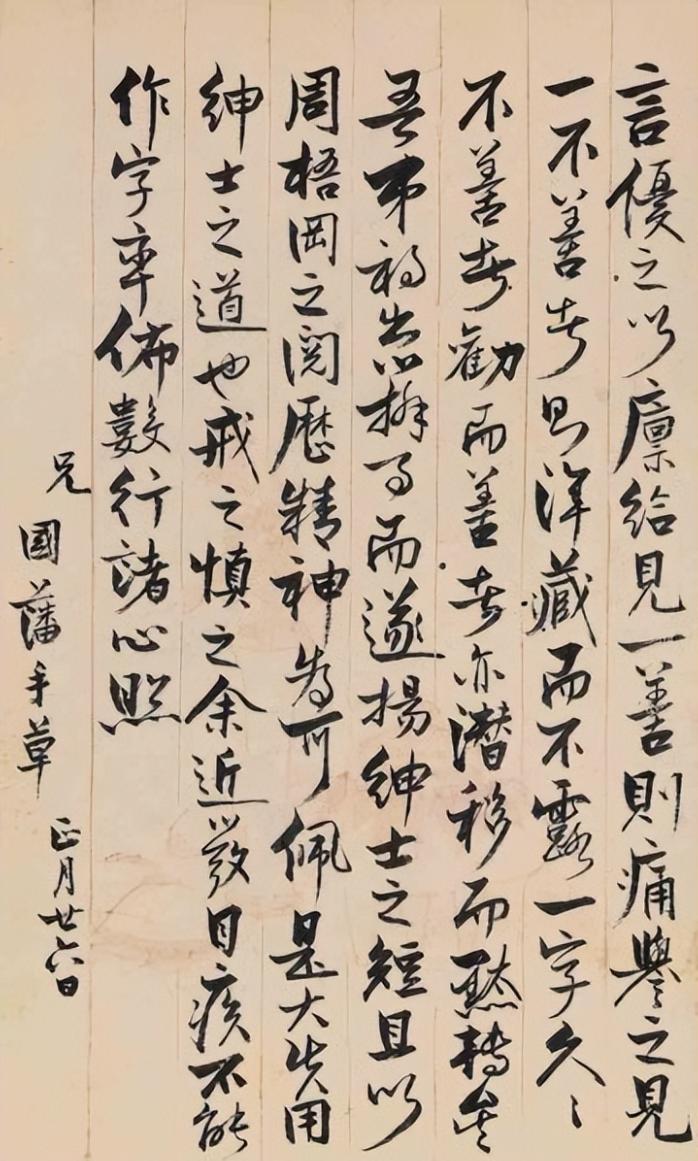

道光十二年的长沙贡院里,21岁的曾国藩第三次在科举考卷上颤抖着收笔。院试放榜时,他不仅落第,还被主考官当作"文理欠通"的典型公示全省。 这个让整个湘乡曾氏蒙羞的夜晚,少年曾国藩攥着发皱的试卷,在祠堂前枯坐到天明。这段被《曾国藩家书》反复提及的至暗时刻,恰恰藏着破局人生的密钥。 当"悬笔顿悟"四个字从史册中浮现,我们看到的不是后来位极人臣的晚清重臣,而是一个在绝望中觉醒的普通灵魂。 那个被羞辱的寒门子弟没有选择怨天尤人,而是用最原始的方式直面自我:将考官朱批的考卷贴在床头,每日以"如芒在背"的刺痛感自省。 这种近乎自虐的清醒,让他在混沌中看清了人生最大的陷阱——我们总在责怪世界的不公,却不敢凝视内心的深渊。 在翰林院编修的岁月里,曾国藩将这种自省淬炼成"日课十二法":从晨起读史到夜半静坐,从谨言慎行到日有所得。 这些看似刻板的日常规程,实则是与浮躁本性的持久博弈。就像他在给弟弟的信中写道:"天下事未有不从艰苦中得来而可久可大者",这种把人生当作长期工程的智慧,在快节奏的现代更显珍贵。 当我们被即时反馈豢养出速成的幻觉时,曾国藩的"尚拙"哲学恰似一剂苦口良药。 当代人焦虑的根源,往往在于用他人的坐标系丈量自己的人生。曾国藩在《冰鉴》中揭示的"相由心生"定律,本质上是提醒我们:外在的得失终究是内心修为的投影。 就像他中年时顿悟的"物来顺应,未来不迎,当时不杂,既过不恋",这十六字心诀穿越时空,为每个在竞争中迷失的现代人提供了锚点。 当我们学会像他那样在日记里记录每句妄言、每个恶念,生命自会显现出意想不到的转机。 在这个鼓吹弯道超车的时代,曾国藩的自传恰似一泓清泉,让我们重新审视"笨功夫"的价值。 那些在深夜里与自我较劲的时光,那些把失败当作镜鉴的勇气,终将编织成突破认知茧房的绳索。 当您翻开这本沉淀着百年智慧的自传,或许会在某个辗转难眠的夜晚,与那个在祠堂前独坐的少年隔空相望,在自省的火光中照见生命的另一种可能。 读书笔记历史曾国藩 精装珍藏版 曾国藩家书冰鉴挺经白话文 曾国藩传人物传记书籍

![[doge]](http://image.uczzd.cn/17039973468767870280.jpg?id=0)

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。