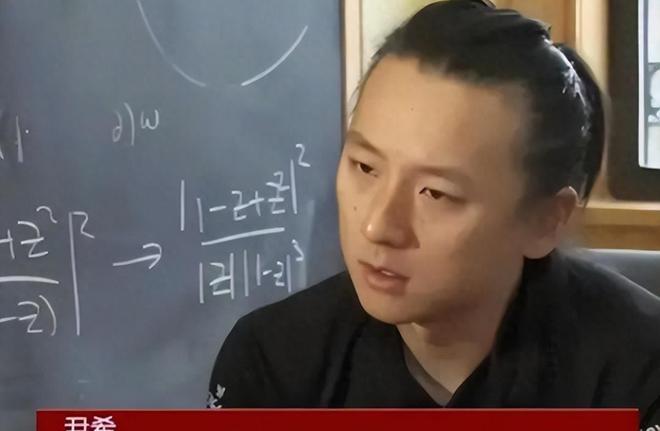

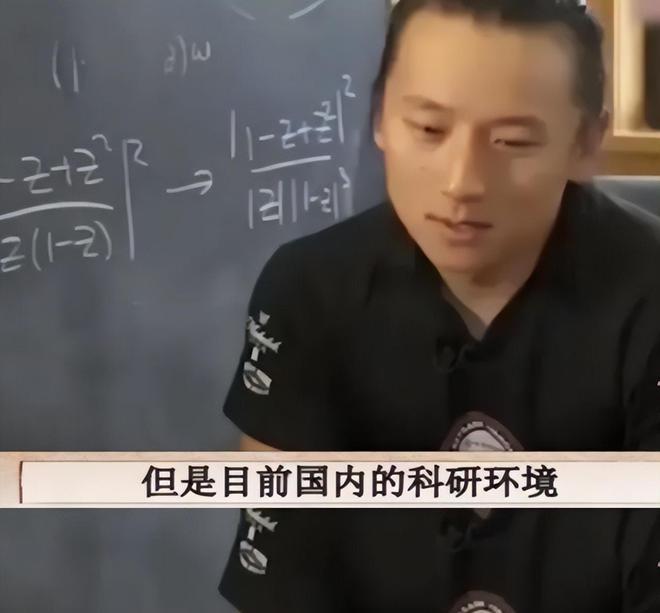

“哪怕美国再乱,我也不回去!”2015年,中国物理神童尹希,23岁公费在哈佛留学,毕业后改了美国籍,面对媒体采访时说出了这样一番话…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1983年,尹希出生在北京一个知识分子家庭,父母都是高学历人才,家里的书香气息从小就浸润着他,9岁时,别的孩子还在为小学课本发愁,他却已经自学起了初中物理。 有一次,他路过一间教室,听到老师讲授物理公式,觉得既陌生又有趣,便站在门外悄悄听课,还掏出笔记本记下要点,从那时起,他对物理学的兴趣一发不可收拾。 父母很快察觉到儿子的天赋,决定为他寻找更适合的成长环境,恰逢北京八中开设“智力超常”实验班,尹希顺利入选。 在这个汇聚天才的地方,他依然是佼佼者,12岁那年,他以优异成绩考入中国科学技术大学少年班,17岁便完成了五年的本科课程,物理学天赋让人惊叹。 2001年,尹希的人生迎来转折,凭借出色的学业表现,他被哈佛大学录取,并获得全额奖学金,与此同时,中科大为他申请了国家公费留学的资格,支持他到世界顶尖学府深造。 临行前,他曾对老师和家人承诺,学成后一定回国报效祖国,那一刻,他肩负的不仅是个人梦想,还有国家的期望,哈佛的录取通知书和公费支持,像是一张通往未来的通行证,也承载着无数人对他的信任。 然而哈佛的经历改变了尹希的轨迹,在那里,他直接攻读物理学博士,专注于弦理论这一前沿领域,面对世界级的学术资源和严苛要求,他埋头钻研,五年后顺利拿到博士学位。 毕业时,哈佛大学向他抛出橄榄枝,打破惯例邀请他留校从事博士后研究,这一特殊待遇显示出学校对他的重视。 2008年,24岁的尹希成为哈佛物理系助理教授,创下该校历史上最年轻教授的纪录,美国开放的科研环境、丰厚的待遇和顶尖的同行交流,让他逐渐感受到与国内的不同,回国的念头,开始在他心中动摇。 2003年,尹希正式加入美国籍,还娶了一位美国女子,彻底在美国扎下根,2015年,他晋升为正教授,学术声誉达到顶峰。 同年,国内媒体采访他,问及回国计划,他却直言:“哪怕美国再乱,我也不会回去。”此言一出,舆论哗然,许多人想起他当年的承诺,觉得他辜负了国家的培养。 有人甚至翻出他早年的经历,质疑他为何从“报国少年”变成了“美国学者”,尹希的决定,像一颗石子投入平静的湖面,激起层层波澜。 面对争议,尹希给出了自己的解释,他认为,国内的科研环境无法支持他从事纯理论物理研究,而美国有更优越的条件和交流平台,他强调,这是个学术选择,与爱国与否无关。 他的支持者认为,科学家的追求应以学术为重,环境优劣决定去留无可厚非,但更多人无法接受这种说法,他们指出,国家花费资源培养了他,他却选择为他国效力,难逃忘恩负义的指摘。 有人感慨,科学或许无国界,但科学家有祖国,尹希的选择与钱学森等前辈的回国奉献形成鲜明对比,尹希的经历并非孤例,上世纪末到本世纪初,中国科研条件有限,许多人才在海外求学后被优越环境吸引,选择留下。 美国开放的政策和高薪职位,像磁铁一样吸纳着全球精英,尹希不过是其中之一,然而他的故事也让人反思:人才为何流失? 那时的中国,科研经费不足,设备落后,学术氛围不够开放,难以满足像尹希这样专注于理论研究的人才需求,反观美国,不仅资源充足,还有完善的学术生态,这对年轻学者来说无疑是巨大的诱惑。 不过,情况正在改变,近年来,中国科研投入大幅增加,社会稳定,发展势头强劲,吸引了越来越多的海内外人才,曾经的人才单向流失,逐渐变为双向流动。 尹希当年提到的国内科研短板,如今已今非昔比,一些人甚至预测,随着中国科技实力的提升,未来或许会有更多“尹希”选择回来。 但对尹希本人来说,他的路似乎早已定型,他在美国事业有成,家庭美满,学术成就斐然,早已融入那个环境,他的选择,或许只是特定时代的产物。 从北京的少年天才到哈佛的终身教授,尹希用23年的时间走完了这条路,他的“永不回国”言论,既是个体选择的写照,也折射出中国科研从追赶到崛起的过程。 有人为他惋惜,有人对他愤怒,但无可否认,他曾是国家的骄傲,如今,他留在美国继续追逐物理学的奥秘,而中国也在用自己的方式证明,留住人才的关键在于实力,尹希的故事没有对错,只有遗憾和启示:国家的强大,才是人才的归宿。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:澎湃新闻2015-09-22《哈佛最年轻华人教授:少年班给了更多选择,弥补中国教育短板》