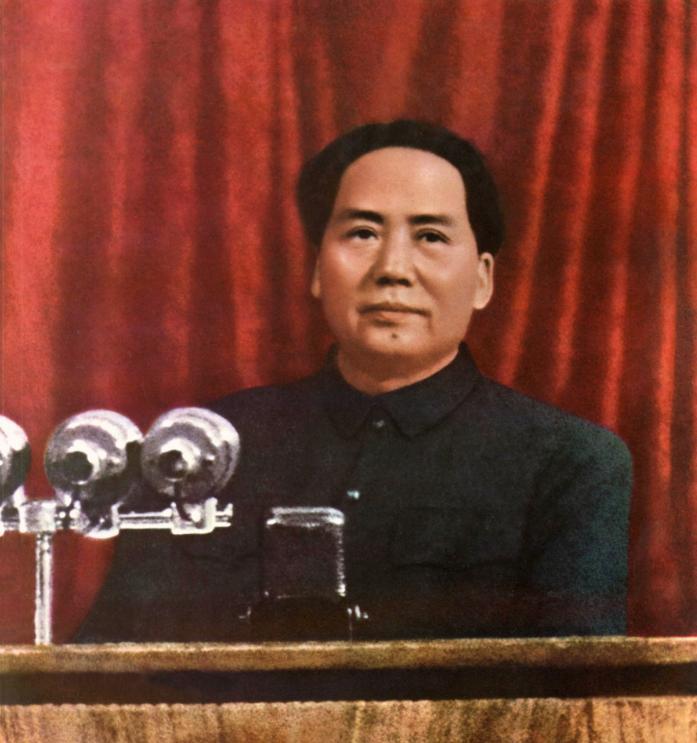

毛主席与刘少奇的最后一次谈话,是在1967年1月13日深夜。毛主席让秘书去中南海将刘少奇接到人民大会堂,进行了谈话。 1967年1月13日晚,刘少奇的秘书接到了一个特殊的电话。电话那头,毛主席的秘书告诉他,毛主席要求刘少奇去人民大会堂见面。 这突如其来的通知让人感到有些意外,电话中还特别提到不需要为刘少奇准备车子,毛主席秘书亲自前来接送,并且告知门口的卫兵不要拦阻他。 刘少奇在接到消息后,确认了几遍,然后起身准备离开。拿起香烟和火柴,简单收拾了一下,他便在门口等候。很快,毛主席的秘书到达,刘少奇独自上了车,车子缓缓驶向人民大会堂。第二天早晨,他平静地回到家里。 妻子王光美好奇地询问发生了什么。刘少奇平静地回答,毛主席见到他后,第一句话便是询问他的女儿平平的腿伤恢复情况如何。毛主席还从抽屉里拿出一张纸,上面写着几本书的书名,并建议他回去后好好阅读。 王光美看到这些书名时,显得有些困惑。她接过纸条,仔细一看,书单上有黑格尔的《机械唯物主义》、狄德罗的《机械人》,以及《淮南子》。这些书的内容涉及哲学、科学与古代文化,显然毛主席希望刘少奇能通过这些书籍进一步思考。 刘少奇自己也无法理解毛主席为何会让他阅读这几本书。秘书随后被指派去寻找这些书,但无论翻遍书房的所有书架,依然未能找到任何一本。 此时的刘少奇已年近七十。他在与毛主席的交谈中曾提到,自己年事已高,希望能辞去工作,回乡种地。可是毛主席并没有给出明确的回应。在刘少奇离开时,毛主席叮嘱他:“多读书,保重身体。”这成了他们最后一次见面。 刘少奇出生于湖南的一个普通农民家庭,父母勤劳朴实,生活条件虽不富裕,但也并不贫困。自幼,他目睹了帝国主义列强的侵略和封建社会的腐朽,这些让他逐渐萌生了反帝反封建的思想。 11岁那年,刘少奇因聪慧勤奋,被当地知名的封建大户洪家选中,进入洪家的私塾学习。在洪家的生活,不仅让刘少奇学到了更多的知识,拓宽了视野,也让他开始对社会的结构产生了疑问。为什么洪家的孩子不需要像自己一样劳作,而是能够安享优越的生活? 在私塾学习的同时,刘少奇结识了同学周祖三,他的父亲周瑞仙是当时活跃的进步人士,是孙中山领导的中国同盟会会员,也曾留学日本。 刘少奇常常在放学后去周家读书,这些书籍让他深受启发,思想逐步发生了变化,开始意识到封建社会的腐朽和不公,逐渐接受了进步的革命理念。 辛亥革命爆发后,社会变革的风潮席卷全国,刘少奇受到了革命思想的影响,他毅然决然地剪掉了头上的鞭子,表示对封建制度的抗议和对革命的支持。 那时,清朝政府腐化无能,民众的愤怒达到了顶点,刘少奇加入了学生运动,积极参与反对袁世凯及其卖国行径的抗议活动。 尤其是袁世凯签订的“二十一条”屈辱条约引发了广泛的抗议,刘少奇与同学们一道,走上街头,举行示威游行。 1919年,五四运动的爆发让刘少奇第一次接触到了马克思主义的思想。然而,这一新兴的思想体系对当时的他来说,充满了不确定性。 马克思主义能否成为中国社会变革的答案,刘少奇尚未能完全确定。因此,他决定亲自前往俄国,深入了解这一理论的源头与实质,希望从中寻找拯救国家的道路。 1921年,刘少奇决定前往莫斯科,开启了他的留学之旅。在莫斯科的学习过程中,他深刻地接触和研读了《共产党宣言》、《资本论》等马克思主义经典著作。 少奇逐渐确立了对马克思列宁主义的坚定信仰,深刻认识到只有通过这一理论的指导,中国才能实现真正的解放和独立。 经过一年的学习,刘少奇回到中国,开始投身于工人运动。此时的中国共产党也处于初创阶段,急需吸纳有理论素养和实践经验的革命力量。中共二大召开后,中央执行委员会委员长陈独秀决定将刘少奇派往湖南开展工作。 刘少奇来到长沙的清水潭,首次与毛主席见面。毛主席当时是中共湘区的负责人,他向刘少奇介绍了湘区的中共组织和当地的革命形势,而刘少奇则讲述了他在苏俄学习的经历和对马克思主义的理解。 两人交流甚为融洽,毛主席对刘少奇的看法和经历表示赞同,并认为他在苏俄获得的经验对中国革命极为宝贵。经过讨论,毛主席决定任命刘少奇为中共湘区执行委员会委员。从此,刘少奇成为了毛主席的重要同志和亲密战友。