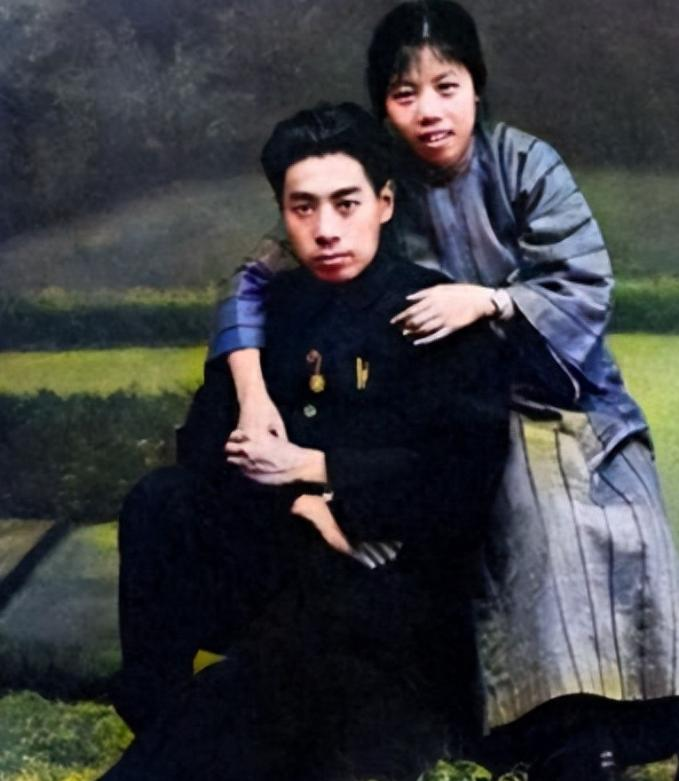

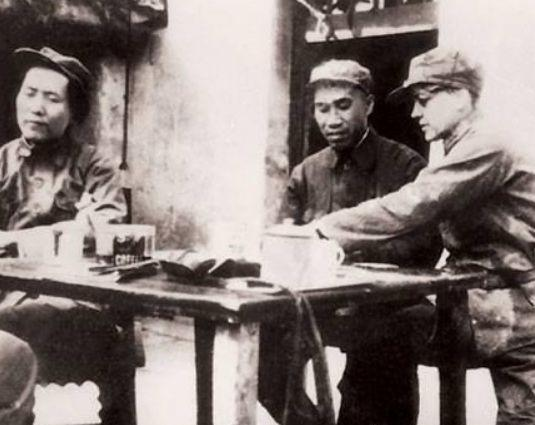

1962年,两名开国少将带着6万多人叛逃到苏联,而毛主席知道后,不仅没有阻拦,反而说:“愿意走,可以欢送嘛。” 新疆与苏联漫长的边境线不仅仅是地理上的分界,更承载着复杂的历史渊源和政治关系。自古以来,这片土地上的民族往来频繁,文化交融互通。到了二十世纪中期,这条边境线成为了两个社会主义大国交往的重要通道。霍尔果斯口岸作为中苏边境的重要开放通道,见证了两国关系的起伏变化。 然而,1950年代末期开始,中苏两国在意识形态和国家利益上的分歧日益凸显。到了1961年,两国关系已处于紧张状态。苏联对新疆地区的影响力从未消失,而是以更隐蔽的方式渗透着。 马尔果夫·伊斯哈科夫1923年出生于新疆尼勒克县,属于哈萨克族,拥有中苏双重国籍。这种双重身份在当时并不罕见,却为他日后的人生选择提供了特殊条件。年轻时的马尔果夫投身于教育事业,但在军阀盛世才统治新疆期间,由于接受进步思想,他被投入监狱。 1944年,从监狱释放后的马尔果夫,经历了思想上的重大转变。他决定走上革命道路,参与了同年8月在共产党领导下爆发的"三区暴动"。这次革命运动在伊犁、塔城、阿山三个地区同时爆发,沉重打击了国民党在新疆的统治力量。马尔果夫加入了由暴动队伍组成的游击队,后来这支队伍改编为民族军,他在其中逐渐崭露头角。 随着新中国的成立,马尔果夫于1949年加入了中国共产党,并在解放军第5军担任副军长等职务。1955年授衔时,32岁的马尔果夫成为了全军最年轻的将军,被授予少将军衔。从他的履历来看,能够成为开国少将似乎资历尚浅,但当时授衔考虑了多种因素,包括民族政策等方面的需要。此后,他担任了新疆军区副参谋长等重要职务。 马尔果夫家族在苏联境内有着广泛的亲缘关系,这些跨国联系为苏联方面提供了接触和影响他的渠道。苏联情报机构通过这些关系网络,逐步对马尔果夫进行思想渗透和拉拢。1961年,马尔果夫与老战友祖农·太也夫一同前往苏联考察。 在苏联期间,两人受到了特殊的接待和政治引导。他们回国后,言行举止发生了明显变化,开始在新疆各地煽动牧民和当地居民前往苏联。他们利用自己的军职身份和民族影响力,秘密组织了大规模的叛逃行动。 1962年4月22日凌晨,霍尔果斯口岸,这个曾经繁忙但因中苏关系恶化而变得冷清的边境通道,突然聚集了大批新疆居民。他们拖家带口,情绪激动,强烈要求前往苏联。这些人中,既有普通牧民,也有各行各业的工人、知识分子,甚至还有一些基层干部,形成了一个复杂的社会结构。 边防人员告知他们没有公共汽车前往苏联,但这并没有阻止他们的行动。群众情绪激动,与边防战士发生了冲突。与此同时,伊宁市内也爆发了声势浩大的游行和暴动,街头聚集了大量示威者。 苏联方面早有准备,在边境派出了大量汽车和照明设备,随时准备接应这些人员。这表明苏联对这次行动进行了周密策划。通过对民族情绪的挑拨、经济利益的承诺以及对部分人员的思想策反,苏联成功引诱了这批人员集体叛逃。他们利用了当时部分少数民族群众对生活条件改善的期待,以及对苏联生活的憧憬,进行了有计划的策反活动。 事件迅速上报至中央。周总理得知后立即向毛主席汇报,商讨应对策略。面对这一突发事件,毛主席短暂的沉思后,他表达了自己的看法,认为苏联的影响已经渗透到军队中,对于愿意离开的人不必强行挽留。 毛主席的原话意为:"人家把手都伸到我们军队中来了,我看愿意走的不要硬留。我不相信那边就是天堂,也不相信他们这样做就是真正的马克思列宁主义!" 当周总理提议让赛福鼎同志去做工作时,毛主席表示这个问题并非一两句话能说清楚的,需要时间来证明是非对错,可能需要二三十年后人们才会明白。 最终,两名开国少将马尔果夫·伊斯哈科夫和祖农·太也夫带领约6万人叛逃到苏联。这一事件对新疆地区造成了重大经济损失,也暴露出了边境地区民族工作和意识形态领域的问题。 为了应对这一局面,中央决定组建新疆生产建设兵团,派遣更多汉族干部和知识分子进入新疆,既保卫边疆安全,也促进新疆经济发展。 那些叛逃到苏联的人员并没有获得承诺的美好生活,很多人仍然从事着放牧等原来的工作,有些人甚至被强迫从事不喜欢的工作。三十年后,苏联解体,经济崩溃,许多叛逃者后悔当初的决定,希望能够回到中国,但因为已经丧失了中国国籍,他们的请求被拒绝了。