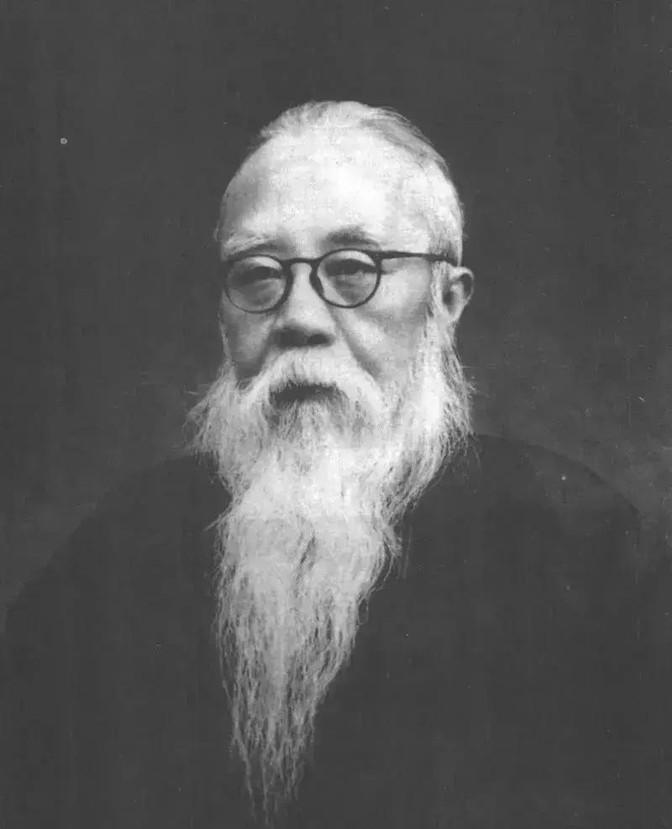

1901年,19岁的马一浮丧妻,他发誓不再续娶,岳父同情他,便问他:“我三女儿14岁,酷似她姐,你娶她吧?”马一浮拒绝:“亡妻地位无人能替,无心再娶。” 马一浮,1883年4月2日生于浙江绍兴,家里是典型的书香门第。他打小就聪明得不得了,5岁开始读书,9岁就能背《文选》和《楚辞》,街坊邻里都说他是个神童。1892年,他爹请了个举人叫郑墨田来教他,可没几个月,郑老师就主动辞职了,说这小子学问太大,他教不动。 到了1898年,15岁的马一浮去考绍兴县试,文章写得太出色,直接拿了第一,把同场考试的鲁迅和周作人都比下去了,名气一下子传开了。浙江有名的汤寿潜听说了,亲自上门看他,见他谈吐了得,字也写得好,就把大女儿汤孝愍许配给了他。1901年,两人结了婚,可惜好日子没过多久,1902年,汤孝愍就因病去世了,年仅19岁的马一浮从此成了鳏夫。 妻子走后,马一浮整个人像是垮了。他收拾东西,跑去美国、德国、日本留学,想换个环境。1903年,他在国外淘到英文版的《资本论》,回国时还带了德文版,行李箱重得要命,他愣是扛回来了,成了最早把这书带进中国的人之一。学成后,他定居杭州,常一个人在西湖边晃悠,手里拿本书,琢磨儒学和西方哲学。1912年,蔡元培请他当教育部秘书长,他干了没多久就辞了,觉得官场太烦,还是读书舒服,就回了书斋。 妻子去世那年,他还在上海念书。有一天家里来电报,说汤孝愍病危,他急得连夜赶回绍兴。回到家时,妻子已经咽气了,躺在那儿一动不动,旁边油灯都灭了。妻妹哭着说姐姐临走前让他保重,他跪在床前,眼泪止不住,整个人像是丢了魂。葬礼那天,他穿着素服,手拄着竹杖,走在送葬的队伍里,步子沉得像灌了铅。之后几年,他过得乱七八糟,书桌上饭菜凉了也不吃,头发乱糟糟的,眼里没一点光,22岁看着像老了几十岁。 岳父汤寿潜看他这副样子,心疼得不行,特意跑来看他。那天,汤寿潜拄着拐杖进了院子,见马一浮坐在那儿,手里拿着本书却发呆。老人家想了想,说自己三女儿14岁,长得像她姐姐,要不嫁给他得了。三姨子就在旁边站着,低着头,模样确实有点像汤孝愍。可马一浮听完,沉默了一会儿,摇了摇头,说亡妻的位置没人能代替,他不想再娶。说完眼泪又下来了,从那以后,他把心思全扑在书上,搬到杭州西湖边的广化寺住下了。 后来,马一浮在学术上慢慢有了名气。他在广化寺里埋头读书,桌上全是经史子集,提出“六艺统摄一切学术”的想法,把中西思想揉一块儿研究。1939年,他在四川开了复性书院,给学生讲经义,山里雾蒙蒙的,他穿着布衣站在门口,手里拿着教鞭。 抗战时,浙大校长竺可桢找他去讲课,他还给学校写了校歌,学生们唱得挺起劲。新中国成立后,他当了浙江文史研究馆馆长和中央文史研究馆副馆长,年近70还在家里写东西,窗外是西湖,屋里墨香飘着。他还当过全国政协委员,开会时拎个布包,步子慢但稳。晚年他也没闲着,一直写字读书,1967年6月2日,他在杭州家里去世,84岁。那天早上,家人看他坐在藤椅上,手边有本没看完的书,就这么走了。 马一浮这辈子没再娶过,心里一直装着亡妻。他走后,灵堂摆在家里,桌上放着他用过的笔墨,墙上挂着他写的对联。葬礼那天,学生们送他最后一程,队伍从西湖边经过,湖面映着天。

用户12xxx64

令人敬仰