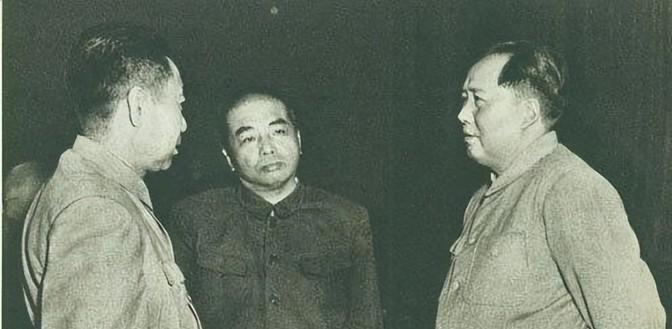

1952年,大病初愈的陈赓来到朝鲜战场,接替彭德怀的工作,结果刚到朝鲜没几天,陈赓就联名宋时轮向中央告彭德怀的状,毛主席收到陈赓的“告状”电报后,当场下达命令,让彭德怀速速回国!当时陈赓到底告了彭德怀什么状呢? 1952年初的朝鲜战场,战火逐渐从激烈转向相持阶段。板门店谈判桌上的双方代表正在进行艰难的谈判,而在战场上,志愿军与美军的对峙仍在持续。 美军在经历了多次重大失利后,已经转变为战略防御状态,但他们的空中优势和火力优势依然存在。志愿军则凭借地形优势和灵活战术,牢牢控制着战场主动权。 就在这个关键时期,志愿军总司令员彭德怀的健康状况引起了中央的高度关注。由于长期超负荷工作,彭德怀的头部出现了一个肿瘤,但他始终坚持指挥工作。 医务人员向中央报告了这一情况,毛泽东立即下令让彭德怀回国就医。然而彭德怀认为战事要紧,多次推脱未遵从命令。 在这种情况下,中央开始考虑派遣新的指挥官赴朝。经过慎重考虑,陈赓将军成为了最合适的人选。 陈赓将军在解放战争时期就以善于指挥和军事才能著称,曾指挥过多次重要战役。他在朝鲜战场上的表现同样突出,对朝鲜战场的情况有着深入的了解。 1952年3月27日,陈赓正式接替彭德怀的职务,成为新的志愿军指挥官。这次指挥权的交接是在特殊时期进行的,中央要求必须确保战场指挥的连续性和稳定性。 陈赓到任后,立即投入到繁忙的军事工作中。他面对的是一支在两年作战中已经积累了丰富经验的军队,但同时也面临着诸多挑战。 美军虽然在地面战场上转入防御,但他们的空中轰炸仍在继续。志愿军需要不断改进防空工事,保护部队安全。 陈赓抵达朝鲜战场后,立即展开了全面的工作调查。通过实地考察和详细了解,他发现了一些亟待解决的问题。 在部队指挥体系方面,由于战线延伸过长,各部队之间的协调配合出现了一些漏洞。有些作战单位之间的通信联络不够及时,影响了整体作战效果。 与朝鲜人民军的协调工作也存在一些困难。双方在作战思路和战术运用上存在差异,这影响了联合作战的效果。 宋时轮作为志愿军副司令员,也注意到了这些问题。他与陈赓进行了深入的讨论,对当前战场形势进行了全面分析。 在后勤补给方面,由于战线过长,一些前线部队的补给线过于延伸。这不仅增加了运输难度,也容易遭受敌军空袭。 部队的伤亡情况也令人担忧。虽然志愿军在战场上占据优势,但由于美军强大的火力优势,我军伤亡人数仍然不小。 经过详细调查,陈赓和宋时轮决定向中央反映这些问题。他们认为,这些问题如果不及时解决,可能会影响到今后的战局发展。 在给中央的电报中,他们首先提出了战略部署需要调整。建议将部分部队向后收缩,缩短补给线,减少不必要的伤亡。 关于部队整编问题,他们提出要对一些作战单位进行重新组织。这样可以使部队结构更加合理,提高作战效率。 在指挥体系方面,他们建议需要进行适当改革。特别是要加强各级指挥机构之间的协调,提高命令传达的效率。 这份电报实际上不是在"告彭德怀的状",而是对实际问题的客观反映。陈赓和宋时轮都是经验丰富的军事指挥官,他们的建议都是基于实际情况。 这些问题的出现,与彭德怀的指挥无关,而是战争发展到相持阶段后不可避免的情况。彭德怀在任期间,正是靠着顽强的作战,才将美军压制在三八线以南。 陈赓和宋时轮的这份电报,反映了他们对战局的深入思考。所提建议都是为了更好地完成作战任务,维护部队利益。 他们在电报中还特别提到,希望中央能尽快确定新的指挥体制。这关系到整个战局的稳定和发展。 毛泽东收到陈赓和宋时轮的电报后,立即召集军委主要领导进行研究。这份电报的内容涉及战局全局,需要认真对待。 周恩来和其他军委领导对电报内容进行了深入讨论。他们认为,这些问题不仅关系到当前战局,更关系到整个抗美援朝战争的长远发展。 对于战场指挥体系问题,毛泽东表现出了高度重视。在当时的情况下,志愿军需要一个统一、高效的指挥系统。 经过认真分析,中央认为有必要对志愿军的指挥体制进行调整。这种调整必须在保证战场稳定的前提下进行。 关于彭德怀的健康问题,毛泽东再次表示了严重关切。此时的彭德怀虽然一再推脱,但头部肿瘤的问题已经到了必须处理的地步。 中央决定,必须采取断然措施让彭德怀回国就医。这既是出于对彭德怀健康的考虑,也是为了确保志愿军指挥体系的正常运转。 对于陈赓提出的具体问题,中央也作出了相应部署。首先是同意对部队进行适当调整,优化部队结构。 随后的实践证明,这些决策是正确的。志愿军的作战能力得到了进一步提升,与美军的谈判也取得了积极进展。 彭德怀回国后,经过治疗很快康复。他在中央军委的工作中发挥了重要作用,为人民军队建设作出了新的贡献。