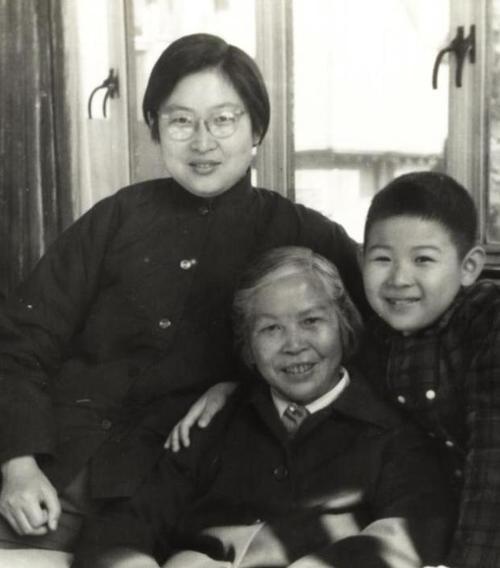

1976年,毛主席病逝后,北京一中学生泪流满面地跑进班主任办公室:“老师,我外公去世了,我想请个假!”当老师得知这位学生的特殊身份后,一把将他紧紧抱在怀里…… 孔继宁的人生轨迹清晰地印证了一种特别的传承,人们或许知道他后来作为外交官、商人和公益人的身份,却鲜有人会将这些标签,与那个穿着带补丁衣服、午饭啃着硬馒头的中学生联系起来。 然而,他生命中一个重要转折恰恰发生在那个中学时代,因一张不寻常的请假条而起。 1976年9月,秋天的北京笼罩在一片沉重的氛围里。城中某中学,班主任办公室的门被一个哭红了眼的男孩猛地推开。 他抽泣着,声音断断续续:“老师,我外公去世了,想请几天假。” 然而,当老师问清情况,了解到这个名叫孔继宁的学生的“外公”究竟是谁之后,短暂的震惊过后,下意识地紧紧抱住了这个少年。 这个拥抱里,有安慰,更有一种对巨大秘密和长久坚守的复杂理解与疼惜。 在此之前,孔继宁在校园里几乎是个“隐形人”。成绩顶尖,沉默寡言,做事认真踏实,这是他留给老师和同学们的全部印象。 没人能想到,这个外表普通甚至有些“寒酸”的少年,竟是毛泽东的长外孙。 这种刻意的低调源于母亲李敏长年累月的教导:“我们就是普通人,别想沾长辈的光,要靠自己本事,要多想想能为别人做点什么。” 孔继宁的童年,确实有过一段和外公毛泽东在外人看来极其难得的亲近时光。 因为母亲李敏和外婆贺子珍工作都忙,他曾被留在中南海,由外公照看。即便是处理国家大事的间隙,毛泽东也常常会抽出时间抱抱、逗逗这个长外孙。 等孔继宁稍大些,拿着学校的奖状或好成绩向外公报喜,毛泽东总是在高兴之余,不忘叮嘱他:“进步了当然好,但不能骄傲自满,不要光想着自己的名和利,心里要装着更多的人,要想着为他们服务。” 这些话语,潜移默化地塑造了他的价值观。 正因如此,当1976年那个震惊天下的噩耗传来,孔继宁在教室里无法抑制的泪水,与任何一个失去至亲的孩子并无二致。 他的悲伤是真实的、纯粹的。那张无意间捅破了他身份“窗户纸”的请假条,以及老师那个充满理解和关怀的拥抱,或许正是对这个家庭一直以来努力恪守“普通人”信条的一种无声印证。 外公的离去是一个时代的终结。但外公和母亲的教诲,却如同种子在孔继宁心中生根发芽,奠定了他日后人生的基调。 从南京国际关系学院毕业后,他没有寻求任何所谓的“捷径”,而是按部就班进入外交系统,在驻外使馆的岗位上踏实工作,致力于不同文化间的理解与沟通。 后来他选择离开体制,投身商海创办文化公司,事业重心仍然围绕着传播与交流。 同时,他从未忘记年少时听到的那些叮嘱,积极投身公益事业,将帮助的目光投向那些真正需要扶持的群体。 从那个啃着粗粮馒头、安静读书的少年,到后来在外交、商业、公益等多个领域留下自己脚印的成年人,孔继宁用他大半生的经历,诠释了另一种“红后代”的活法: 显赫的家世背景之下,可以选择隐于人群,做一名低调的“普通人”,更重要的是做一名脚踏实地、对社会有实际贡献的“普通人”。 参考:党史上的今天:1976年9月9日,毛泽东逝世-湖南频道