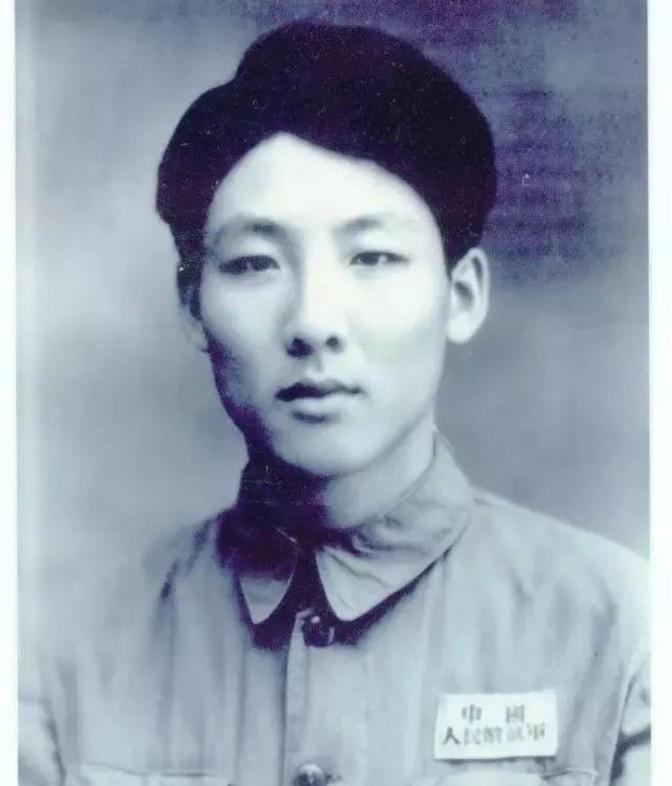

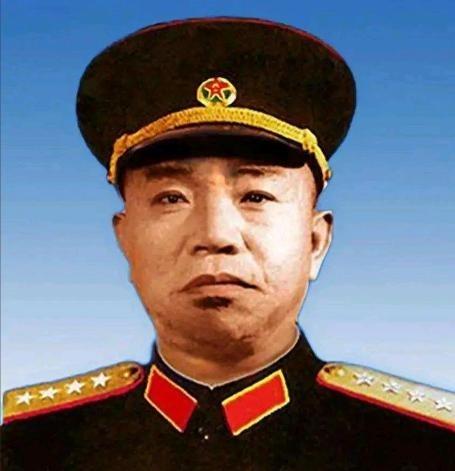

1950年的元宵节,准备回家的孙家栋,发现食堂今天竟然有红烧肉,一时馋嘴的他,便决定去食堂吃碗红烧肉再回家,却没想到这碗红烧肉竟改变了他的一生。 孙家栋是中国航天事业的大牛,尤其在月球探测这块儿,功劳簿上得写满他的名字。他1929年出生在辽宁瓦房店一个普通农村家庭,小时候日子不好过,国家动荡,家里也穷得叮当响。可他从小就爱读书,点着油灯啃书本,好不容易考进了哈尔滨工业大学,学的是机械制造。那时候的他,压根没想过自己会跟火箭卫星扯上关系,可命运这东西,就是这么奇妙。 1950年元宵节那天,孙家栋本来计划回家过节。哈尔滨工业大学的校园还挺冷清,大伙儿都忙着赶火车回家。他收拾好东西,正准备出门,却听说食堂有红烧肉。这可不是小事,那年头物资紧缺,学校食堂能有肉吃,简直跟过年似的。孙家栋一琢磨,反正火车还有时间,先去食堂填饱肚子再走也不迟。于是,他放下行李,直奔食堂。 食堂里人头攒动,孙家栋排队打了一份红烧肉,刚坐下吃了两口,广播响了。广播里说,新中国空军正在招募志愿者,要选一批年轻人投身国防建设。孙家栋听着,手里的筷子停了一下。他心里有点动摇,吃完饭后,直接去了学校办公室,填了报名表。那天晚上,他没回老家,而是坐上了去北京的火车,从此走上了一条完全不同的路。 报名之后,孙家栋凭着自己的成绩和能力,被选送到苏联留学。1951年,他到了莫斯科,进了茹科夫斯基空军工程学院,学的是航空技术。在那儿,他可没少下功夫,成天泡在书堆和实验室里。苏联的航空技术当时是世界顶尖的,孙家栋抓住机会,拼命学,毕业时还拿了个斯大林金质奖章。这奖章可不简单,代表着他学得有多扎实,也为他后来的事业开了个好头。 1958年,孙家栋学成回国,被分配到国防部第五研究院,也就是后来中国航天事业的摇篮。他一回来就扎进了导弹研制的工作。那时候条件差,设备简陋,技术也得从头摸索,可孙家栋和同事们一点没退缩。他们没日没夜地干,慢慢搞出了自己的导弹技术。到了1967年,他开始接触卫星研制,肩上的担子更重了。1970年,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,全国上下都沸腾了。这事儿在中国航天史上是个大里程碑,孙家栋作为核心成员之一,功不可没。 后来,孙家栋把目光投向了更远的地方——月球。2004年,他提出了中国月球探测工程的分阶段实施方案,目标定得很清楚:到2020年前,把月球探测搞出名堂。他当上了月球探测一期工程的总设计师,负责整个项目的规划和指挥。从技术路线到具体目标,他都亲自把关,还带着团队解决了一个又一个难题。2007年,嫦娥一号月球探测卫星成功发射,绕着月球转了一圈,把数据传回来,任务圆满完成。这次成功让中国在世界航天圈里站稳了脚跟,也让老百姓对航天事业多了份骄傲。 孙家栋这辈子,真没少为国家出力。他从一个农村娃,靠着自己的努力,一步步走到了中国航天事业的顶尖位置。回想起来,1950年元宵节的那碗红烧肉,真是个奇妙的起点。要不是因为馋了那一口,他可能就回了老家,过上普通日子。可就是因为这一顿饭,他听到了广播,报了名,从此把自己的人生跟国家的航天梦连在了一起。 他的故事听着挺接地气,也挺有意思。一个普通的大学生,因为一个突发的小决定,阴差阳错走上了不平凡的路。孙家栋的成功,不是靠运气,而是靠他后来的努力和坚持。那时候的年轻人,很多都像他一样,有股子拼劲儿,想为国家做点啥。他的经历,也让人觉得,生活里那些不起眼的选择,说不定哪天就成了人生的拐点。 到了晚年,孙家栋也没闲着。他一直关心航天事业的发展,还常常跟年轻人分享经验。他的贡献,不光是技术上的突破,更是一种精神——那种为国争光、不怕苦不怕累的精神。嫦娥一号之后,中国的月球探测计划还在继续,嫦娥二号、三号、四号,一步步往前走,每一步都离不开孙家栋早年打下的基础。他的名字,早就刻在了中国航天史的功劳簿上。

勇哥

国家功臣,国之栋梁