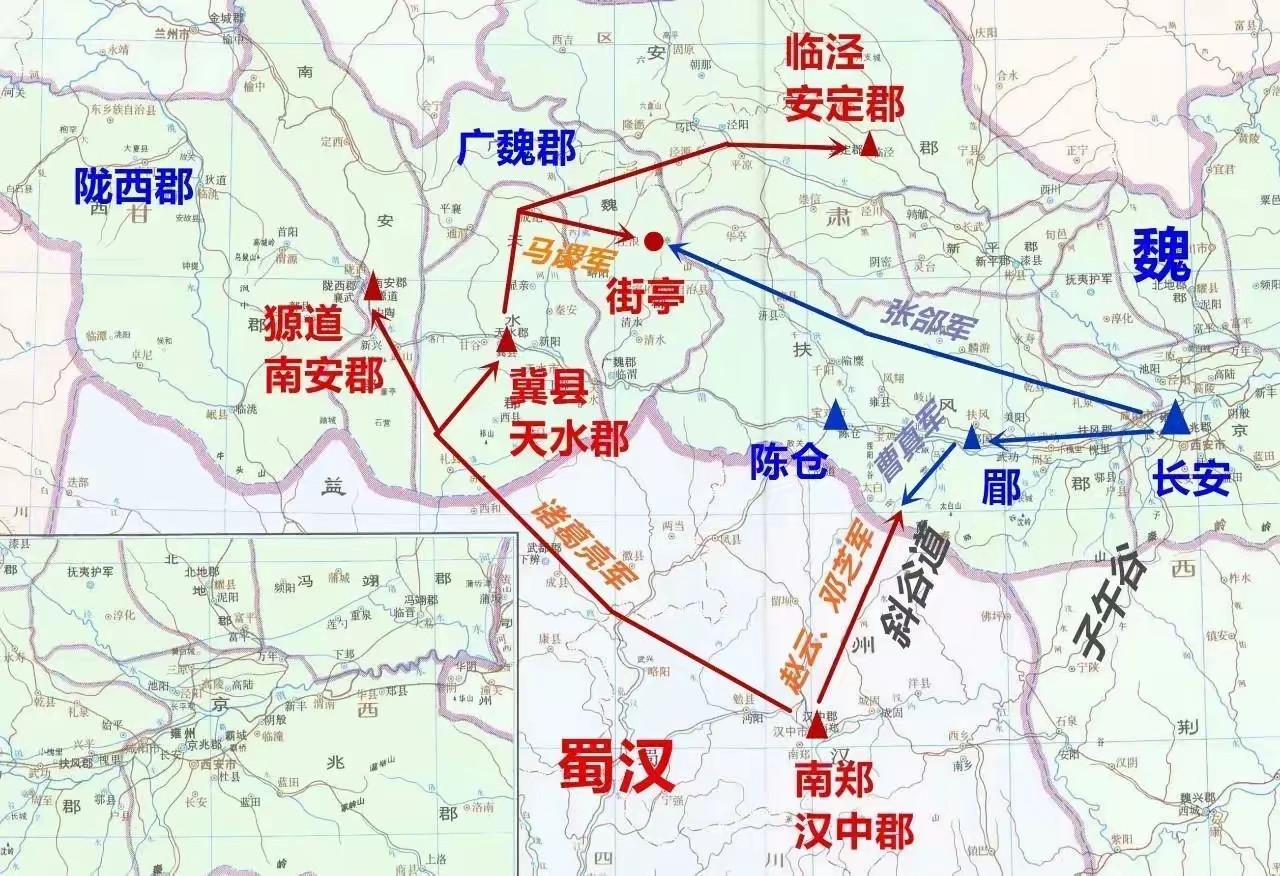

刘备一生最大失误:三顾茅庐请出诸葛亮,却错失了另两个绝世高人 提起三国枭雄刘备,人们总会想到 "三顾茅庐" 的求贤佳话。 这位草鞋出身的汉室后裔,用三次诚意十足的拜访请出诸葛亮,最终在乱世中建立蜀汉政权。 然而鲜为人知的是,在这三顾茅庐的过程中,刘备竟然错失了两位足以改变历史走向的顶级智者 —— 崔州平和司马徽。 他们的智慧与格局远超常人,若能纳入麾下,蜀汉的命运或许会截然不同。 建安十二年的寒冬,刘备第三次叩响卧龙岗的柴门。 此前他已两次拜访诸葛亮未果,却在途中先后遇到两位奇人。 第一次遇见的崔州平,谈吐间尽显对天下大势的精准预判:"自高祖斩蛇起义,天下分分合合,如今汉室气数已尽,非人力可挽回。" 这句话如同惊雷,道破了诸葛亮《隆中对》未曾言明的残酷现实。 第二次遇见的司马徽,则以 "伏龙凤雏得一可安天下" 的预言,为诸葛亮的出山造势。 这些细节在《三国演义》中被轻描淡写,实则暗藏玄机。 崔州平身为博陵崔氏嫡子,其父崔烈曾以五百万钱买得司徒之位,家族门生故吏遍布中原。 若刘备能将其招致麾下,不仅能获得顶级士族的支持,更可借助崔州平的战略眼光弥补诸葛亮 "知其不可为而为之" 的理想主义。 而司马徽作为庞德公、诸葛亮等名士的师长,其影响力堪比汉末 "猎头教父",若能得其辅佐,蜀汉阵营的人才储备将不可同日而语。 崔州平与诸葛亮的关系堪称 "亦师亦友"。 据《襄阳记》记载,两人常于隆中彻夜长谈,诸葛亮自比管仲乐毅时,唯有崔州平坚信其言。 当刘备首次拜访时,崔州平以 "治乱循环" 论点醒其天命观,这种超越时代的历史哲学,正是诸葛亮 "鞠躬尽瘁" 精神的另一面镜子。 若崔州平加入蜀汉,或许能在夷陵之战前劝阻刘备东征,避免蜀汉精锐尽失。 更关键的是,崔州平的家族资源能为刘备解决致命短板。 博陵崔氏掌控着冀州盐铁贸易,其财力足以支撑十万大军。 赤壁之战前,刘备若能获得崔氏资助,何须依附孙权?荆州士族的离心问题、益州豪强的猜忌矛盾,都可能在崔州平的斡旋下迎刃而解。 司马徽的智慧在正史中被严重低估。 《三国志》记载他 "清雅有知人鉴",不仅培养出诸葛亮、庞统等顶级谋士,更首创 "士族品评体系"。 当刘备初次拜访时,司马徽直言其失败根源:"盖因将军左右尽是武夫,缺乏王佐之才。" 这句话直接催生了三顾茅庐的佳话,却也成为刘备战略失误的注脚 —— 他只看到 "伏龙凤雏",却忽略了这位能批量生产顶级谋士的 "战略总设计师"。 司马徽的价值不仅在于识人,更在于其独特的 "帝王术"。 他曾向刘备传授《六韬》秘要,其中 "全胜不斗,大兵无创" 的思想,与诸葛亮的军事理念形成互补。 若刘备能将其纳入核心智囊团,或许能避免入蜀后 "东州派" 与 "荆州派" 的内耗,实现真正的 "人和"。 刘备错失崔州平和司马徽的后果,在蜀汉后期逐渐显现: 战略短视:诸葛亮五次北伐耗尽国力,若有崔州平的 "休养生息" 策略,或许能实现 "十年生聚" 人才断层:蜀汉后期 "蜀中无大将",若有司马徽的人才培养体系,姜维或许不会成为 "独苗" 士族离心:诸葛亮严刑峻法引发益州士族不满,若有崔州平的调和,或许能避免 "民有菜" 最具讽刺意味的是,刘备临终前托孤诸葛亮时曾说:"君才十倍曹丕。" 但他不知道的是,崔州平的战略眼光和司马徽的格局,或许才是破解 "天命" 的关键。 刘备的故事揭示了一个深刻道理:真正的求贤不仅需要诚意,更需要识人之明。 当他在卧龙岗外徘徊时,命运曾两次向他抛出橄榄枝,却都因 "只见树木不见森林" 的局限而错失。 历史没有如果,但我们可以从中汲取教训:在这个人才竞争白热化的时代,领导者不仅要懂得 "三顾茅庐" 的仪式感,更要具备发现 "崔州平们" 的战略眼光。 毕竟,比诸葛亮更稀缺的,是能孕育诸葛亮的土壤。