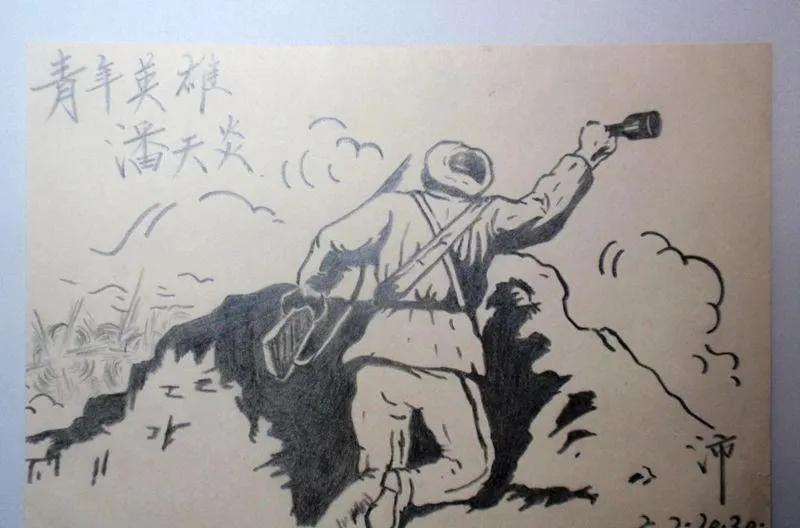

1951年1月28日,鼎盖山前线,一位19岁的志愿军小战士去草丛解决生理问题,回来却发现阵地上空无一人!偏偏这时,美军开始冲锋!他身上只有几颗手榴弹、一发子弹。接下令,他上演了一场孤胆英雄的绝地反击。最后,他一人顶住九次冲锋,守住了阵地。 1951年1月28日,朝鲜战场,鼎盖山阵地。 寒风如刀割般从山口卷来,雪粒打在脸上像细小的针刺。高地上一片残破,地面结冰、战壕泥泞,空气中混杂着火药味与血腥味。 第38军第112师第334团2营6连正处于激战之中,美军在十多辆坦克掩护下,分两路发起猛烈进攻。硝烟滚滚,爆炸声震耳欲聋。 就在这激战白热化的时刻,一个意外发生了。 潘天炎,一名年轻的志愿军战士,因战间稍事如厕,错过了上级命令的撤退时间。当他回到阵地时,战友们已经转移,他成了整片高地上唯一的守阵者。 美军步兵呼啸着冲上来,枪火密布,子弹在空中划出一道道杀气腾腾的轨迹。 潘天炎没有慌,他摸出手榴弹,一颗接一颗地投向敌群。爆炸声中,敌人暂时被阻。可他手中的卡宾枪只剩一发子弹,形势万分危急。 敌军越聚越多,几名士兵已绕至侧翼。潘天炎灵机一动,高喊:“同志们,敌人来了,准备手榴弹!” 他声音洪亮,假装阵地后方还有部队埋伏。敌人一听,迟疑了。他抓住这个空档,悄然转至敌后,扔出仅有的两颗手榴弹,敌兵应声倒下。 这一战,他以一人之力,成功守住阵地,迟滞敌军进攻,为部队赢得宝贵时间。 回顾潘天炎的经历,才发现他的英勇,并非偶然。 他出生于1932年12月,家在湖北省枝江市问安镇袁码头村。家境贫寒,幼年失去双亲。 1949年6月,17岁的他被国民党抓壮丁,送往战场。 同年8月,其所在部队在湖南被解放军击溃,一位解放军营长救了他一命。 目睹解放军英勇无畏、纪律严明,潘天炎萌生投诚之意。 他向部队首长请求入伍,起初因体格瘦弱被拒。他并未灰心,反而一路跟随部队,挑水送饭、打扫战壕,任劳任怨。 几经坚持,终于破格入伍,穿上了梦寐以求的军装。 因年纪小,性格活泼,潘天炎受到很多战友的喜爱。 1950年10月,朝鲜战争爆发,他随第38军入朝作战。 初入战场,他被分配为机枪副射手,配合主射手执行火力压制任务。战场上,他不惧枪林弹雨,表现出色。 鼎盖山之战,是他从军生涯的高光时刻。他所在连队在敌军强攻下坚守六昼夜,顶住四轮猛攻,歼敌两百余人。 可是 ,在转移时,他因上厕所错过。正是这段“意外的孤独”,成就了他以一敌众的英雄事迹。 事后,潘天炎因表现卓越,先后荣立四次战功,被志愿军总部授予“青年英雄”称号,朝鲜政府也为他颁发军功章。 1953年,他被毛主席亲自接见,成为当时家喻户晓的战斗英雄。他的英勇事迹,被编入连环画《青年英雄潘天炎》,广泛传播。 然而,战斗归来,带着一身伤病的他为了不给国家添麻烦,他选择提前退伍回乡低调生活。重返家乡的他,依旧是那个吃苦耐劳的青年。 从战场英勇作战,到退伍回乡,他被视为英雄,但他从未把功劳归于自己,而是看作战友精神的延续。 潘天炎的故事,不只是“孤胆英雄”的传奇,更是那个时代千千万万志愿军战士的缩影。 他用行动诠释了信念与勇气,用一颗不屈不挠的心,守住了一座阵地,也守住了一个国家的尊严。 如今,走进枝江市问安镇袁码头村,仍能看到那座“战斗英雄潘天炎”纪念碑。那不只是石刻文字的陈列,更是一段热血记忆的见证。 他的传奇,不曾远去。 参考信源:学党史 颂党恩 办实事 | 走近战斗英雄潘天炎 澎湃新闻·澎湃号·政务 2021-07-16

![大清国总统李鸿章[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/6013052808288250116.jpg?id=0)