彭德怀说:“我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实害怕了。美军放弃汉城,几乎是不战而退。三八线并不是打过去的,几乎可以说是走过去的。打了那么多年的仗,大家都知道,但凡战场上的敌人出现这种大规模的撤退,而不是溃退,那就要十分警惕了。” 1951年初的朝鲜半岛,中国人民志愿军与朝鲜人民军组成的联军士气高涨,刚刚攻入汉城,前锋已接近三七线。国内舆论一片欢腾,报纸上"向釜山前进"的标题激励着全国人民。但在这喜悦的气氛中,志愿军总司令彭德怀却显得格外沉重。 后来彭德怀回忆这段历史时说:"我打了一辈子仗,从来没有害怕过,但当我们打过三八线,一直打到三七线时,环顾左右,我确实害怕了。美军放弃汉城,几乎是不战而退。三八线并不是打过去的,几乎可以说是走过去的。打了那么多年的仗,大家都知道,但凡战场上的敌人出现这种大规模的撤退,而不是溃退,那就要十分警惕了。" 表面上看,美军的撤退给了中朝联军一个绝佳的追击机会。但彭德怀敏锐地察觉到,这退却并非溃不成军,而是有序撤离——这完全不同于一支被击溃的军队的表现。 当时的情况确实反常:美军这样一支世界顶尖军队,在没有遭受重大损失的情况下就放弃了汉城这一战略要地,这背后必有深意。 彭德怀冷静分析了当时的战场态势:志愿军总兵力不过21万人,已经连续作战疲惫不堪;战线拉长至600多公里,使后勤补给变得极为困难;而且这条漫长的补给线完全暴露在美军空中力量的打击之下。 更关键的是,麦克阿瑟通过前几次交手已经发现了志愿军的致命弱点:每次攻势只能持续5到7天,因为战士们只能携带这么多天的干粮。一旦进攻持续时间超过这个限度,没有强大机械化支援的志愿军将陷入补给困境。 在当时的情况下,如果志愿军贸然南进,将面临一个极为不利的战场环境:头顶是美军的飞机,地面是敌人的坦克和大炮,东西两侧沿海则是美军强大的舰队,随时可以利用舰炮进行远程打击。 1951年1月初,当彭德怀下达停止追击命令时,他面临的压力可想而知。首当其冲的是来自苏联军事顾问拉佐瓦耶夫的强烈反对。苏联作为社会主义阵营的领导者,其军事顾问的意见通常具有举足轻重的影响力。拉佐瓦耶夫不仅公开质疑彭德怀的决定,还以向斯大林告状相威胁,认为彭的做法是保守、懦弱的表现,错失了歼灭敌军的绝佳机会。 朝鲜最高领导人金日成的态度也相当强硬,他对没有事先征求自己意见的做法尤为不满,甚至表示要向毛泽东反映这一问题。这种盟军内部的分歧无疑给彭德怀带来了巨大压力。 国内外对"乘胜追击"的普遍期待也是彭德怀必须面对的现实。当时中国国内舆论一片欢腾,"把侵略者赶下海去"的口号响彻云霄。 然而,正是在这种多方压力之下,彭德怀于1月7日毅然决然地下达了停止追击的正式命令,要求前线各军从8日起停止前进,占据有利地形,严阵以待,防范敌人反扑。 就在中朝联军停止追击后不久,麦克阿瑟意识到自己的计谋可能被识破,于1月15日命令美军开始试探性反攻。到1月25日,美军利用其机械化部队的优势,发动了大规模反击行动。 这时的志愿军经过短暂休整,投入到抗美援朝第四次战役中。在这场持续87天的战役中,中朝联军在极其艰难的条件下进行了坚守防御、战役反击和运动防御作战,最终歼敌近8万人,虽然于3月14日被迫放弃汉城,但保住了主力部队的有生力量。 最终,斯大林在了解真相后,对拉佐瓦耶夫的固执己见表示强烈不满。他通过金日成转交给拉佐瓦耶夫一封电报,明确表示彭德怀是经验丰富的指挥员,真理在彭德怀一边,今后应当听从彭的指挥。随后,斯大林撤销了拉佐瓦耶夫的职务,将其召回国内接受处分。 金日成在看到斯大林的态度后,也改变了自己的立场,承认彭德怀决策的正确性,表示将听从彭的指挥。 彭德怀这一战略决断对整个抗美援朝战争进程产生了积极影响。通过保存主力,志愿军得以在后续战役中继续与强敌周旋,最终迫使美国接受在三八线附近停战的条件。

狮身人

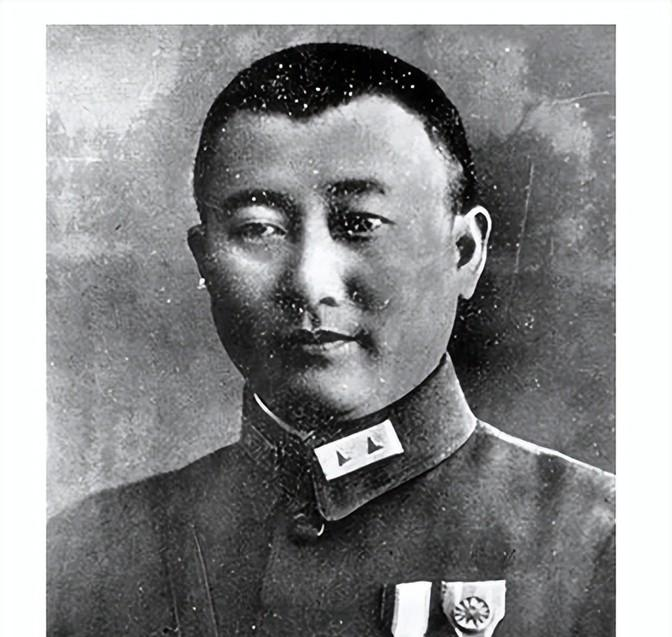

已经不是麦克阿瑟了,是李奇微