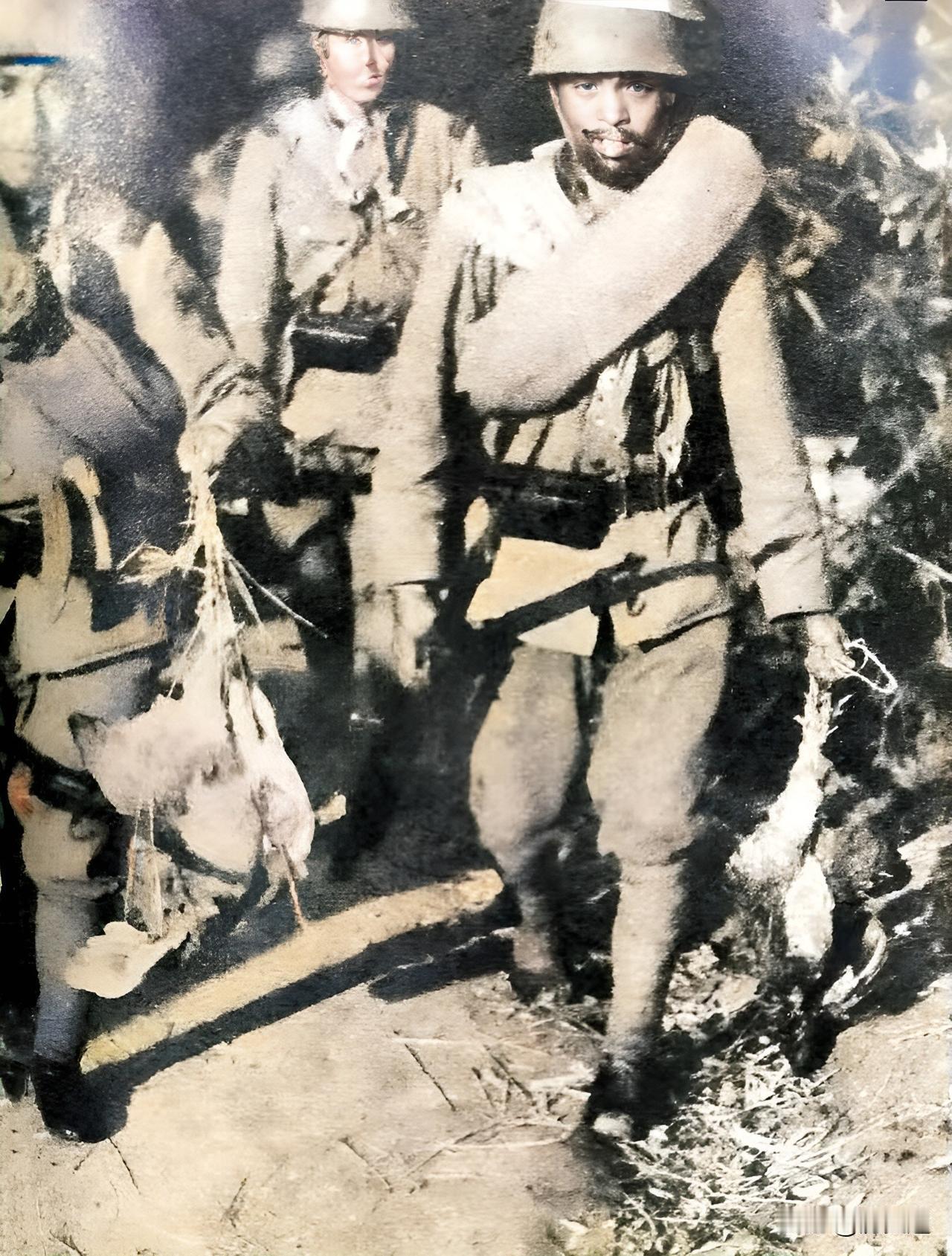

1936年12月,西路军电台曾破译了青马头子马步芳给马步青的一份密电,大意是,如果红军不停留下来,一直往西走,可以不打;如停下不走就打。 1936年11月11日,红四方面军在军委命令下开始了西渡黄河的战略部署,命名为“西路军”。这一支队伍由方面军总部、直属队、红5军、红9军和红30军组成,兵力总数达到21800余人。 任务的目标明确,计划用一年时间完成一系列任务,其中之一便是打通与新疆和苏联的联系,借助苏联的武器装备支援。这个行动,要求红军一路向西,迅速突破敌人的封锁,以求尽快和外部世界取得联系。 西路军的计划并没有包括在河西走廊建立长久的根据地。若当时红军决定按照预定计划迅速西进,且仅仅以通过河西走廊为目标,马步芳和马步青的马家军恐怕不会主动与红军开战。马家军的军事态度和战略意图与红军的行动有着直接关系。 在西路军进入河西走廊的过程中,马步芳与马步青的态度表现出了一定的灵活性。据西路军无线电技术侦察专家宋侃夫回忆,在红军抵达永昌时,红军收到了马步青发给马步芳的电报。 电文内容大意为:如果红军继续向西行进,且不停留,则马家军不打。但如果红军停滞不前,准备在此占领地盘,马家军则必定出兵迎战。实 际上,马步芳的态度是显而易见的:只要红军不图占领他们的地盘,就可以让红军通过,不与其发生冲突。红军从凉州向西进军时,马步青曾作出回应,表示不派兵阻拦。 通过进一步的观察,红军的行动以及西路军的意图变得更加清晰。在红军前进至凉州时,红30军的指挥部曾发布声明,明确表示红军并不打算占领凉州,而是希望继续向西推进。这一信号显然让马步青有所顾虑,决定采取观望态度而非主动出击,放任红军通过。 这种态度的转变,可以视作马家军为了自身的生存作出的策略性选择。毕竟,马步芳和马步青都是地方性军阀,他们的根基在于控制自己的地盘,任何威胁到他们统治的举动,都会被视为生死攸关的挑战。 然而,马家军的这种态度并非是没有理由的。马家军的军事策略注重自保和保存实力。若红军单纯是经过河西走廊,他们并不会轻易与红军为敌。 红军一旦停留,企图建立根据地,或者与他们的地盘发生交集,马家军自然无法容忍,便会毫不犹豫地进行反击。马家军的军事行动通常是以地盘为重,一旦敌人威胁到他们的生存空间,他们便会不惜一切代价加以抵抗。 这种反应可以追溯到更早的历史背景。比如,在1933年,蒋介石为了巩固自己的权力,任命了孙殿英为西北的“青海西区屯垦督办”,意图通过孙殿英的力量削弱马家军的势力。孙殿英发动西进战争,准备攻占宁夏,并进一步向甘肃和青海进军。 为了应对这一威胁,宁夏的马鸿逵、青海的马步芳以及驻甘肃的马步青联合起来,共同阻止孙殿英的西进。这一系列事件显示出马家军不仅防卫自身的地盘,还不断警惕外部势力的渗透,保持着高度的军事警觉。 在这种背景下,红军的西进战略对于马家军来说是一种潜在的威胁。马步芳的敏感性表现在他对红军行进的态度上,尽管红军与马家军在直接利益上并无太大冲突,但如果红军停驻不前并占领某些区域,势必对马家军的地盘构成威胁。 马步芳的谨慎态度表明,马家军并不愿意主动与红军发生冲突,但也不容忍任何可能侵占自己控制区域的行为。 红军在西路军的执行过程中,最初的计划非常明确,即通过河西走廊进入新疆,并借道通往苏联。这样一来,西路军本可迅速突破敌人防线,顺利通过河西走廊。 然而,随着时间推移,西路军在河西地区的行动逐渐陷入了困境。由于战略上的犹豫不决以及一些内部因素的影响,西路军未能按计划进行快速推进,最终在马家军的围攻下陷入困境。 参考资料:政协甘肃省安西县委员会编;李国栋主编;吉万祥,王曙,戴笙平副主编;隆振邦,魏仰霖,王作仁编委. 《安西文史 第2辑》 1997

陽駟爺

红军那时是步行行军,知道河西走廊到新疆多少公里路程吗?你以为红军西路军是坐运20过去吗?!