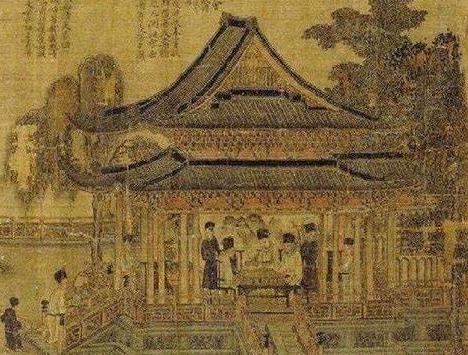

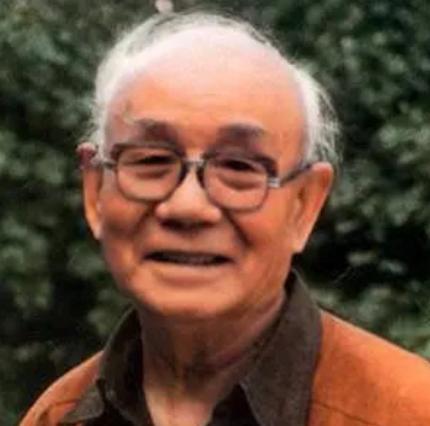

1995年,一位衣衫褴褛的老人,拿着一幅被专家鉴定为赝品的画作来到国家文物局,最终将这幅“赝品”以1980万的高价卖给了故宫。那么这件事情的背后有何蹊跷? 1995年10月的北京,秋风送爽,空气中弥漫着一种难以言喻的紧张感。在北京翰海拍卖公司的拍卖大厅内,人头攒动,座无虚席。当天到场的不仅有各路收藏家、艺术品爱好者,还有多位重量级人物——国家文物局副局长马自树、著名书画鉴定家徐邦达等专家都亲临现场,为这场拍卖会增添了几分庄重与神秘。 拍卖师手中的槌子高高举起,现场的气氛已经被推向高潮。当《十咏图》这幅画作出现在拍卖台上时,全场的目光都聚焦在这幅看似普通却藏有千年历史的画卷上。经过几轮激烈的竞价,最终以1800万元成交,加上10%的佣金,总价高达1980万元。而最终的买家,竟是北京故宫博物院。 这一天,注定要被载入中国艺术品拍卖史册。这不仅是因为当时1980万的天价创造了中国艺术品拍卖的新纪录,更因为这开创了国家级博物馆通过国内拍卖市场购藏珍贵文物的先河。 然而,让人感到惊讶的是,就在几个月前,这幅最终以近两千万元成交的国宝级画作,曾被一家文物单位鉴定为"赝品",并只愿出价一万元收购。如此巨大的价值落差,不禁让人好奇其中的蹊跷。 时间回溯到1995年初,一位衣着朴素的七旬老人,带着这幅家传宝贝来到某文物单位,希望能以800万元的价格出售。老人介绍说,这幅画是他父亲当年在溥仪身边做侍卫时得到的珍品。然而,文物单位的鉴定人员仅略微查看后便断言这是赝品,只愿意出一万元购买。 老人虽然家境困难,急需资金解决生活问题,但他坚信祖传的宝贝不会如此不值钱。带着不甘与疑惑,老人找到了北京翰海拍卖公司,希望能得到公正的鉴定。 在拍卖公司,老人遇到了被业内人士称为"秦公"的文物鉴定专家。当秦公看到这幅画时,眼前一亮——这不是别的,正是北宋画家张先的《十咏图》,一幅已经流失民间几十年的国宝级文物!秦公当即邀请了多位权威专家进行鉴定,最终一致确认:这确实是价值连城的真迹。 秦公了解到老人的困境后,不仅帮助他寻找合适的拍卖时机,还先行支付了200万元定金,解了老人的燃眉之急。同时,秦公和其他专家联名向故宫博物院推荐,希望这件国宝能够回归"老东家"。 《十咏图》这幅价值连城的国宝,究竟经历了怎样的命运沉浮才最终回归故宫?它的故事要从北宋时期说起。1046年,年近八旬的画家张先因思念亡父,以父亲的诗作《吴兴太守马大卿会六老于南园人各赋诗》为灵感,一笔一画倾注心血创作了这幅长达651.6厘米的绢本手卷。画面中山水人物、楼台亭榭交相辉映,展现了一派太平盛世的景象。 这幅张先一生中唯一存世的画作很快成为了历代珍品。从南宋的贾似道、周明叔等名家到皇室收藏,几经辗转后被纳入清朝内务府。不仅有乾隆皇帝亲自题写的"诵芬写妙"四字引首,画作拖尾还附有南宋陈振孙、元代颜尧焕等四位名家的跋文,多枚收藏印更是为它增添了无尽历史厚重感。 然而,历史的车轮碾过清王朝,也改变了《十咏图》的命运。清朝灭亡后,尽管溥仪退位,但根据《清室优待条件》,他对宫中藏品只有使用权而无变卖权。当时生活拮据的溥仪为了改善处境,开始与弟弟溥杰秘密将国宝偷运出宫。这幅《十咏图》便是在那时被运到了长春伪满皇宫。 1945年抗日战争胜利,溥仪匆忙逃离,留守在伪皇宫的士兵将文物洗劫一空。就在这场混乱中,李老的父亲,当时是溥仪的一名护卫,发现了这幅珍贵画作,将它带回家中小心保存。从此,《十咏图》离开了它本应属于的皇家收藏,在民间默默流传了几十年之久。 直到1995年,已是七旬高龄的李老因家境困难,决定将这件祖传宝物变卖以解决燃眉之急。"我有七个子女,家里经济条件一直不好,如今我年龄大了,也无能为力,这不想着将画卖了赚点钱,给子女们留下一些财产。"李老在当时接受采访时如是说道。尽管对这幅家传珍宝十分不舍,但生活的压力让他不得不做出这个决定。 然而,当李老满怀期待地带着画作来到文物单位时,却遭遇了意想不到的结果。专家仅略微查看后便断言这是赝品,只愿出一万元收购。这一判断在法律角度上值得商榷——如果鉴定人员明知是真品而故意鉴定为赝品以低价收购,根据我国法律,不仅可能构成诈骗罪,作为国家工作人员还可能涉及滥用职权罪。 幸运的是,李老没有因此放弃。在北京翰海拍卖公司,秦公的火眼金睛认出了这件国宝。"这是北宋名画家张先的《十咏图》,已经流失民间几十年,如果真是正品,那可是价值不菲的稀世珍宝啊。"秦公当时喃喃自语道。随后,他联合五位国内顶级书画鉴定专家进行了多方位鉴定,一致确认了《十咏图》的真实性。 从法律角度看,李老的行为完全合法。根据《中华人民共和国文物保护法》,依法继承所得的文物归个人所有,可以合法交易。而这幅从父亲手中继承的画作,李老有完全的处置权。