1945年,苏军攻陷柏林后,一位苏军士兵正当街准备从德军女子手中抢走自行车,而旁边不少围观的德国民众,却都不敢上前阻止。 信源:百度百科——二战时期,军纪最差的的就是苏军和日军 硝烟尚未散尽,柏林街头仍残留着战争的气息。苏军攻克柏林已数日,城市的喧嚣不再是战争的怒吼,而是沉默的废墟与恐惧的呼吸。 在亚历山大广场附近,一名身着苏军军服的士兵缓缓走来。他年约二十出头,脸上还残留着连夜苦战的疲惫,但目光却异常凌厉。 他手握着一支步枪,军靴踏在残破的砖石上,发出沉闷的“咔哒”声。 他站住了。前方,一名德国女子正小心翼翼地推着一辆旧自行车,车上绑着两个破旧的旅行包,里面装的无非是几件换洗衣物和一小块黑面包。 她眼神中透出警惕,嘴唇紧抿,看得出她并不信任眼前这个胜利者。 士兵开口了,用生硬的德语吼道:“把车留下!” 女子吓得一抖,下意识地后退一步:“这是我唯一的东西……” 士兵没有理会,径直上前,一把抓住车把手。女子下意识地试图拉回,那是一种本能的抵抗,不是为了尊严,而是为了生存。 四周围了些德国民众,有老人,也有妇女和孩子,他们面容呆滞,眼中流露出恐惧和无助。他们没有一个人敢上前。 他们都知道,在这个阶段,与占领军起冲突无异于自寻死路。 就在这时,一个穿着苏军中尉军服的军官缓步而来。他戴着军帽,腰间挎着一支托卡列夫手枪,脸上毫无表情。士兵看到他,犹豫了一下,似乎不确定该不该继续。 “干什么呢?”中尉问,语气平淡。 士兵回头看了看军官,又低头看那辆自行车,似乎还有些迟疑。 “她说这是她唯一的财产。”士兵小声说。 中尉不动声色地瞥了那名德国女子一眼。她面色苍白,双手死死攥着车把,仿佛那就是她生命的全部。 “战争结束了。”中尉淡淡地说,“但我们还没有离开这里。” 他的话没有明说什么,但士兵听懂了。他点点头,猛地一把将自行车抢了过来。德国女子摔倒在地,眼里含着泪,却不敢发出声音。 中尉没有多看一眼,继续往前走。士兵提着车,像是缴获了战利品,兴奋地跟了上去。 在他们背后,那些围观的德国人依旧没有动弹,只是看着那女子慢慢爬起,抖着手捡起散落的东西。 几天后,在柏林东部一处被征用的工厂宿舍中,那个中尉正坐在一张简易木桌旁,喝着伏特加。 他叫伊万诺夫,来自外高加索地区,曾在斯大林格勒打过伏击,在库尔斯克参加过坦克会战。他见过太多死亡,也失去了太多战友。 “你知道吗,”他对同桌的少尉说道,“这些德国人也曾经这么对待我们的女人。” 少尉没说话,只低头喝了一口酒。 “我不怪士兵们,”伊万诺夫继续道,“他们一路从白俄罗斯打到柏林,眼睁睁看着同伴死在路边、城头、战壕里。每个人心里都憋着一股气。现在终于赢了,就该让他们发泄一下。” 少尉点点头,小声说:“可我们代表的是红军,代表的是苏维埃……” 伊万诺夫冷笑一声:“苏维埃?苏维埃不是坐在莫斯科议会里的那些人,是我们,是这些脏兮兮、满脸尘土的士兵,是一群在泥水和炮火中爬出来的人。他们有权利拿点东西,不是吗?” 少尉不再说话。他明白这个中尉不是没有良知,而是在泥泞中活得太久,早已学会对一切情感进行过滤。 在战后初期,柏林很多街区都弥漫着苏军士兵高声喧哗的声音。他们拿走收音机、抢夺手表、甚至拆下市民家里的门窗板。 女市民们为了自保,有人试图躲藏,有人则试图靠“交易”换得些许庇护。 而在苏军内部,部分军官选择视而不见,甚至有时参与其中。他们知道,这种混乱不会持续太久,随着战后秩序的重建,莫斯科的目光终会投向这里。 但在那之前,他们更关心如何让这些疲惫不堪的士兵不再哗变、不再逃兵。 “给他们一点糖吃,他们才不会反咬你。”一名上校曾在军官会议上这么说。 而那辆被抢的自行车,后来被士兵涂成了红色,作为“纪念品”摆在营房前的院子里。每个士兵路过它时,都会忍不住笑几声,说:“这是我们打下来的第一辆‘战车’。” 对于那些德国平民来说,战争结束了,真正的噩梦却才刚刚开始。 而对于苏军基层军官来说,他们没有选择的权利,只能在胜利与人性之间反复拉锯,扮演那个既要维持秩序,又不能寒了士兵心的两面人。

用户87xxx24

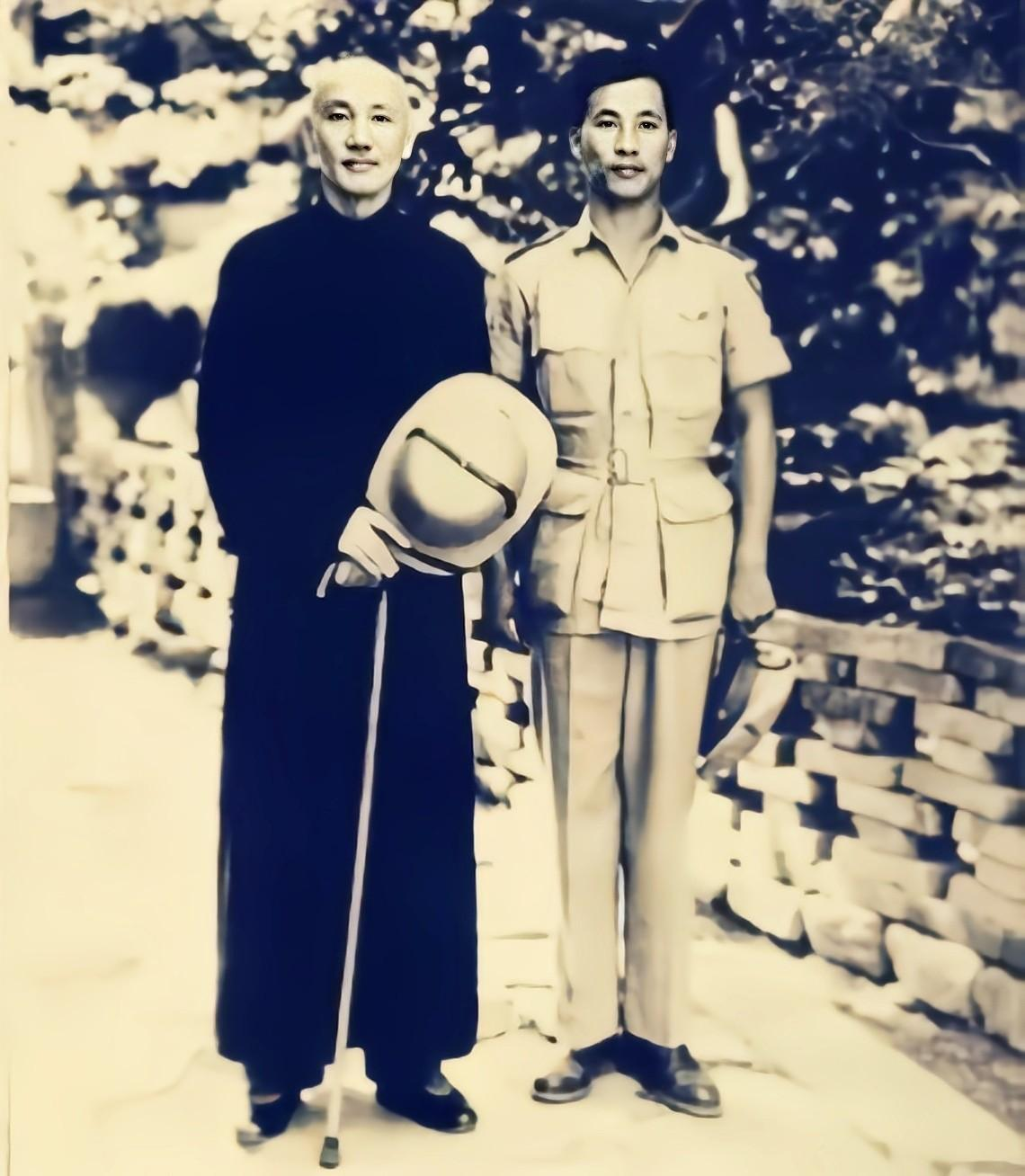

开局一张图。内容全靠编!真实内容是德国妇女骑自行车撞伤了一名刚放学的儿童,逃跑时被苏联女兵拖住自行车阻止逃跑

繁星满天

我觉得网上有人故意发这些东西的,目的是想否定二战成果

用户87xxx24 回复 04-13 19:08

这些小编就是某些境外势力的打手

没事儿走两步

你说啥就是啥。难道抢自行车不应该是一手按住车把,然后用另一只手把对方推开吗?为什么要哈腰去抓车轱辘?况且既然已经是强盗了难道不是可以更直接点儿,直接一脚把她踢飞,然后再推走自行车吗?