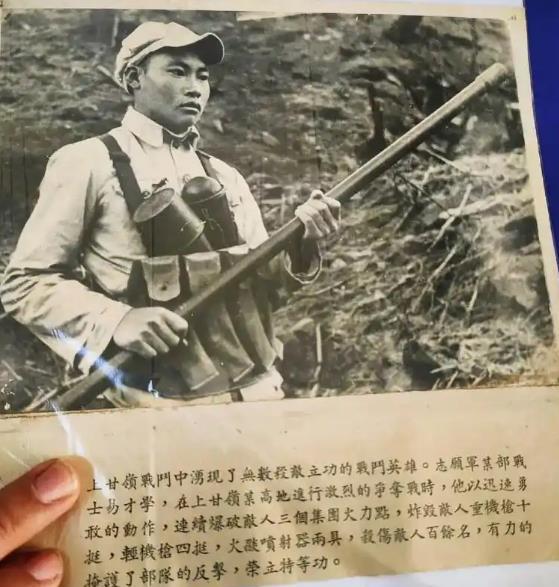

1952年,上甘岭。英雄黄继光的遗体照片,黄继光遗体抢回时血已流干,双手高举难入殓,4名卫生员哭成泪人,后来卫生员清洗了黄继光身上,已经凝固干涸的黑色血块,并将被打穿的胸膛缝合好,为他重新换上了崭新的军装。那件被射得稀烂的旧军装,至今存于博物馆中。 一件破布般褴褛的黄色军装,胸前还有着碗口大的窟窿,却被视作镇馆之宝——其上密如蜂巢的洞口,是舍生取义的军功章;曾穿之征战沙场的英雄,叫黄继光。 1931年,黄继光生于中江县的一个贫困农家。由于父亲早逝,娘俩只能相依为命,靠着给地主打工过活。 生活的困苦没有让黄继光产生怨天尤人的想法,反倒是对母亲“为穷苦人翻身出力”的话愈发牢记在心。于是抗美援朝战争爆发后,黄继光便留下多年来的积蓄和一封家书,趁着夜色离去。 “娘,我要保家卫国,我走了。” 写这话时,黄继光未曾想过自己将一去不回;读这信时,老母亲不曾料到儿子将以生命扭转战局。 入伍初期,黄继光在党的培养下展现了优秀的素质,被委任为部队通信员。当时人们都以为这个在火线中四下奔走、传递消息的毛头小子会在战友的背后安度余生,不曾想他竟用胸膛,扭转了一场死伤无数的战争。 1952年10月,上甘岭战役爆发。志愿军万众齐心,神勇无双,接连拿下3个阵地,却在597.9高地被迫停下。此处地势险峻,敌人仗着浑然天成的防守据点建立碉堡,极难攻克。 部队先后组织3次爆破行动,都没能拿下这块硬骨头。眼见战机贻误,可能对整个作战造成重大影响,黄继光主动请缨。“让我去吧,我跑得快!” 拿上炸药后,黄继光与几个战友趁着夜色靠近碉堡,远处的战友则火力掩护。眼见几人摸近点位,行动即将完成时,敌人的探照灯还是找上了他们,随之而来的是照亮整个夜空的火力。在密集如雨的弹头下,战友相继倒地,黄继光同样身受重伤,左臂摇摇欲坠。 “我不上,还会有更多人倒下,哪怕拼了这条命也要完成任务!”黄继光心中想着,用右臂强撑起身体,扔出手雷,随即借着火光冲到碉堡之下的射击死角。 眼见被志愿军摸近,敌人深知即将遭遇爆破,拼了命地朝着远处的战友火力全开,志愿军接连倒下。看着这一幕,黄继光睚眦欲裂,转身冲着战友说了句什么,随即猛然起身,用胸口堵住了冒着火舌的枪口…… 敌人的枪口哑了,战友们也哑了。夜幕下,猩红的液体四溅,随之而来的是暴怒如雷的咆哮声。 “杀!为黄继光报仇!” 等到高地夺回时,人们才得以回收黄继光的躯体。在他突围的路上,长达10米的血迹宛若无声挽歌,而躯体的主人则更为惨烈。他的血早已流干,漆黑的胸口上是蜂窝般的弹洞。见状,几名五大三粗的汉子再也抑制不住心头悲伤,哭喊起来…… 事后人们强忍泪水为他清洗遗躯,缝合好胸膛,换上了崭新的军装。随着棺椁闭合,那封遗书也被寄往家中。老母亲打开一看,老泪纵横。 “娘,当你读到这封信时,我已不在人世。但请记住,我保卫了国家,也保护了咱家,没给您丢脸。儿子不孝,没能给您养老送终,往后我的战友会替我孝敬您……” 如今,那件旧军装被摆在纪念馆中最瞩目的位置。其上密集的弹孔,不仅诉说着中华民族的钢铁气节,更仿佛在回荡着黄继光当年留下的夙愿:“替我,守好国家!” 信息来源: 央视网 | 黄继光:一面永不褪色的战旗 文 | 秦玖 编辑 | 史叔