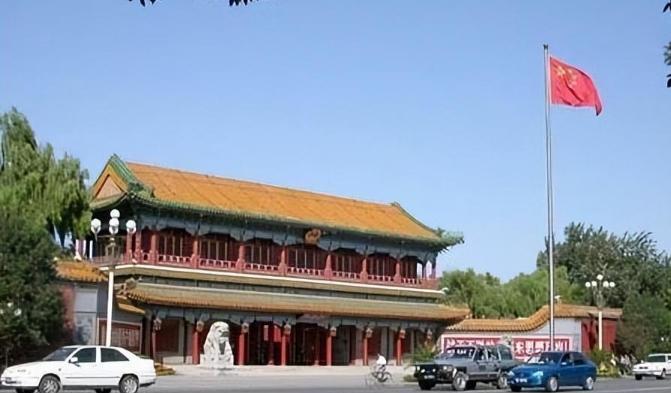

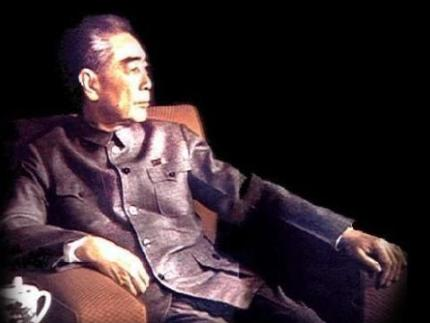

中南海为何不挂“中央人民政府”牌匾?周总理反对,伟人指出缘由 1961年建党40周年那天,一副刻有"为人民服务"五个红色大字的木匾被正式安装在中南海新华门的影壁上。这五个字出自毛主席之手,是他精挑细选的最佳书法作品。然而,鲜为人知的是,在这副木匾被安装之前,中南海新华门曾有过另一块牌匾的故事。 那是在新中国成立初期。当时,作为中央人民政府驻地的中南海修缮完毕,但大门显得有些空荡。负责接收中南海的干部齐燕铭认为,作为新中国最高权力机关的办公地,中南海理应有一块庄重的牌匾彰显其地位。 经过四处寻找,齐燕铭终于在中南海的一座大殿中发现了一批金丝楠木。这种材质不仅坚硬耐用,还散发着淡淡的幽香,正是制作牌匾的理想材料。于是,他召集工匠精心打造了一块牌匾,并亲自用大抓笔书写了"中央人民政府"六个大字。这块白底黑字的牌匾初时被放在新华门进门的影壁上。 某日,当工作人员准备将牌匾挂到新华门正上方时,恰好周总理路过。看到这一幕,周总理停下脚步,沉思片刻后说道:"我们是新中国,是人民的政府,要想着多为老百姓做事情,不能让人民望匾生畏。" 周总理的话语温和却坚定,他认为新中国政府不应该像旧时代的衙门那样,用高高在上的牌匾来彰显威严,而是应该向人民敞开大门,表明为人民服务的态度。这块"中央人民政府"的牌匾最终被收藏在国家博物馆,成为了一段特殊历史的见证。 后来,毛主席得知这件事后,也完全赞同周总理的想法。他曾多次提到:"共产党和其所领导的队伍,是要彻底地为人民利益所工作的。"为了体现这一理念,毛主席亲笔书写了多幅"为人民服务"的条幅,从中选出最满意的一幅,刻成木匾安装在新华门影壁上,影壁的背面则是"艰苦朴素"四个大字。 这种不挂牌匾的做法,不仅体现了新中国领导人的为民情怀,也是对旧势力潜在威胁的一种安全考量。当时的北平仍隐藏着众多特务,中南海作为中央政府所在地,如果悬挂显眼的牌匾,可能会增加安全风险。 1949年9月21日,毛主席从香山双清别墅移居到中南海菊香书屋,标志着中央政府正式进驻中南海。然而,这一历史性迁移背后,却有着一段鲜为人知的曲折历程。 回溯到半年前,毛主席与党中央领导人初到北平时,并没有直接入住中南海,而是选择了位于西郊的香山。这一选择并非偶然。当时的北平虽已解放,却暗藏危机。据资料显示,城内隐藏着114个国民党特务组织,职业特务多达8500余人,更不用说英美等国的情报机构。 李克农作为中央社会部长,在毛主席入住香山前进行了多次安全检查。一次排查中,他们在给毛主席准备的房间里发现了一枚定时炸弹!随后在附近的道观中抓获了一名假装道姑的国民党特务,她正准备在中央领导人到来时引爆炸弹。这一惊险发现让大家更加确信香山的选择是明智的。 香山不仅位置偏僻,密林环绕,便于防空,还有熊希龄创建的慈幼院提供了三千多间房子,满足办公需要。更重要的是,我党长期在农村工作,对城市管理尚需适应,而香山的环境更接近农村,便于过渡。 然而随着工作推进,香山距离西直门20公里的距离成为了不便。北平市长叶剑英不止一次向毛主席建议将办公地点迁至中南海,但毛主席始终不同意。他认为中南海是皇帝住的地方,共产党人是为人民服务的,不能住进去。 "中南海是封建主义的产物,是皇帝居住的地方,将办公地点搬到那里去,这不符合党的理念。"毛主席坚持道。 为解决这一争议,周总理和叶剑英组织了一次会议,让大家投票决定。尽管毛主席认为中南海太过奢华,与党的艰苦朴素理念不符,但大多数人都同意迁往中南海。以"少数服从多数"的民主原则,最终决定将党中央办公地迁至中南海。 迁入中南海前,这里已是一片破败景象。周总理曾派齐燕铭、申伯纯、周子健前往接收中南海。当他们到达时,只见新华门大开无人看守,门廊立柱上挂着布满蜘蛛网的"中南海公园管理处"牌子。中南海内湖水淤塞,垃圾遍地,一片荒芜。 经过不到三个月的紧张修缮,工人们清除了10万立方米的淤泥,恢复了湖床,种植了松柏和冬青,中南海终于焕发生机。周总理亲自多次视察修缮情况,关心工人生活,并特别叮嘱:"中南海比较潮湿,一定要多注意房屋关键处的问题。"