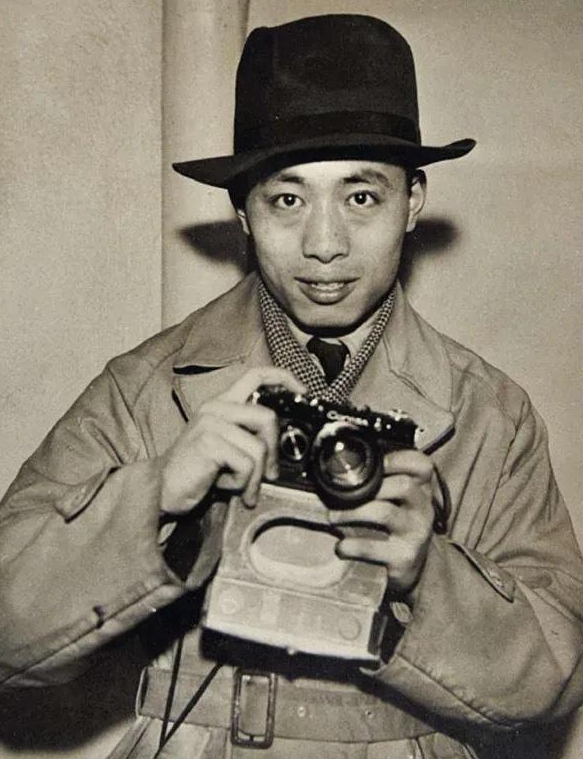

1935年,希特勒清空了办公室所有人,只为等待一个中国男人,过了很久,一个瘦弱的中国青年才敲门进来,希特勒一点也不敢怠慢,随后两人相处了两天两夜。是什么样的人让希特勒重视至此?他就是潘德明,一个靠一双脚走遍全世界、令无数国家元首拍手称赞的年轻人。 来自浙江湖州的中国探险家潘德明,或许是历史上最不为人知却最值得铭记的伟大人物之一。在二十世纪三十年代的动荡时期,他以一种几乎不可思议的方式,单枪匹马踏上了环球旅行的征途,成为了世界历史上最早通过徒步与骑行环游世界的人之一。他的冒险故事横跨多个国家,历时八年,足迹遍及五大洲,见证了无数的历史瞬间,但他的事迹和名字却至今未能广为人知。 1930年夏,潘德明从南京的一家餐馆辞去工作,开始了他计划已久的环球旅行。自中学时起,潘德明便对世界充满好奇,热爱地理和探险书籍,渴望能亲自走遍这个世界。他知道,想要完成这个宏伟的目标,单凭自身的积蓄和资源是不够的。因此,他自学了几门外语,掌握了缝纫和烹饪等生活技能。 从上海出发后,他的旅行一开始就充满了不确定性。起初,他加入了一个由李梦生领导的“步行团”,但很快,团体成员因各种原因纷纷退出,到达广州时,整个团队只剩下了潘德明和少数几位同行者。尽管如此,潘德明并没有因此而退缩。在广州,他购买了一辆自行车,这一决定显著加快了他的行进速度,使他能够在短时间内穿越更远的距离。 1931年初,潘德明便开始了单独的环球之旅。为了完成这场极其艰苦的壮举,他不仅需要应对大自然的严酷挑战,还要时刻防备来自社会和他人带来的威胁。在沙漠中,他曾几度因缺乏食物和水源而晕倒,几乎死于荒漠。然而,在一次偶然的机会中,潘德明遇到了一个阿拉伯的骆驼队,正是这些陌生人救了他一命。与大莽搏斗、与阿拉伯强盗的遭遇,都是他漫长旅程中难以忘怀的经历。 在穿越中东和非洲时,潘德明时常会遇到困难,或是疾病,或是身陷险境,但他始终坚持着自己的信念。潘德明的信念不仅仅来自于对冒险的渴望,更重要的是他胸怀着一份沉甸甸的民族责任感。他始终怀揣着“雪东亚病夫之耻”的使命,他想让世界看到,中国人并非软弱可欺之辈,而是勇敢、坚韧、智慧的民族。 他的旅行并非一成不变的孤独探险,潘德明走过的每一个地方,都会受到当地华侨的热烈欢迎。无论在东南亚,还是在欧美,他总能找到中华民族的身影。每当他与侨胞们相遇时,潘德明总会向他们讲述祖国的最新消息,讲述中国人民正在为独立和尊严而奋斗。 潘德明的事迹不仅影响了这些侨胞,也得到了世界各地名人的关注。在法国、英国等地,他曾受到当地重要人物的接见,并与许多世界知名的政治人物、文化名人进行了交流。比如,他曾在印度遇到甘地,见证了印度争取独立的历史进程;他在德国目睹了希特勒和纳粹军队的扩张,深刻感受到二战的阴影;在美国,他不仅与总统罗斯福见面,还获得了象征荣誉的金牌。 然而,尽管潘德明在世界各国收获了无数的友谊和荣誉,他依然始终认为自己的使命没有完成。在旅行的最后阶段,潘德明提出了一个宏伟的计划, 返回祖国,前往青藏高原进行科学考察,探索中国的自然资源和民族潜力。正因如此,潘德明获得了世界各地侨胞的大力支持,甚至筹集到了一笔可观的资金。然而,历史的变故让这一切都未能实现。1937年,潘德明带着未完成的梦想回到了祖国,可他刚刚踏上国土,便爆发了全面抗战。 潘德明的环球之旅虽未带回直接的科技成果,但他用自己的双脚走遍了世界,探访了无数国家,见证了中国在世界上的处境,也深刻理解了科技和教育对国家发展的重要性。抗战爆发后,他的科学梦想被迫中断,潘德明投身于抗日活动,并将所有为自己考察青藏高原而筹集的资金捐献给了抗战事业。然而,战乱中的潘德明并未再度启程,而是过上了平凡的生活。 直到上世纪七十年代末,潘德明的事迹才被重新发现并传扬开来。

武寒旭

行者,读万卷书不如行万里路。