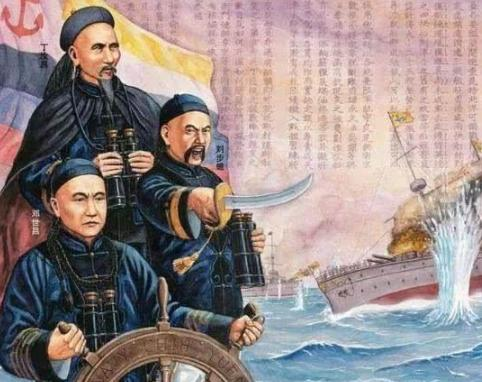

1959年,为了开荒生产,人们打开了北洋海军名将丁汝昌的坟茔。墓里出土一红一黑2口棺木,黑棺残留3道铜箍痕迹。只见红棺葬着丁汝昌夫人,身体仅剩骨殖,口腔里含着一枚金环,胸骨上留2粒碧玉珠。 清末的动荡年代,北洋海军提督丁汝昌与其妻魏氏的故事,充满了忠诚与悲剧。丁汝昌出生于浙江绍兴,是清朝晚期的一名杰出海军将领,曾在甲午战争中担任重要角色。他的妻子魏湘清,1850年出生于湖北钟祥,来自一个有学问的家庭。两人的婚姻虽然是魏氏作为继室,但他们的关系异常和谐。 丁汝昌在甲午战争中身先士卒,但最终因战事不利,于1894年自尽殉国。他的死对魏氏来说是毁灭性的打击。根据历史记载,魏氏在接到丈夫牺牲的噩耗后,选择了跟随他走完人生旅程,于1894年11月30日吞金自尽。两人最终被合葬在安徽省无为县的小鸡山。 此外,甲午战争的影响远不止于此。在安徽巢湖的汪郎中村,一个叫丁昌仁的老人,虽不知晓自己的身份背景,却默默守护着村中的北洋海军墓地。这里埋葬着1894年在大东沟海战中牺牲的北洋海军下级官兵。墓地中的每一座都是夫妻合葬墓,显示出那个时代女性对丈夫的深情与忠诚。 2008年,在甲午战争113周年之际,一位历史爱好者前往巢湖,本想寻找丁汝昌的后代,却因为种种偶然未能如愿。尽管遗憾,他仍被村民热心指引至这片忠魂埋骨的土地,有幸见证了这些海军墓地的存在。 北洋海军不仅影响了丁汝昌一家,还波及到更多家庭。著名作家冰心的母亲,原本备有鸦片,准备在接到其夫谢葆璋阵亡的消息后随之自尽。幸运的是,谢葆璋在海战中生还,这才有了后来冰心的诞生。 19世纪末,北洋海军的悲剧与中国历史上一段不光彩的军事失败密切相关。自1894年的甲午战争后,北洋海军遭到了前所未有的批评与鄙视,这种情绍贯穿整个战后社会氛围。 战争结束后,北洋海军阵亡的官兵原本应得到国家的尊重与哀悼。然而,与日本方面给予的高度礼遇形成鲜明对比的是,中国自身的社会舆论与政府态度却极为冷漠。尤其是丁汝昌这位海军提督,在经历了惨烈的海战后,其遗体最终被安放回国,理应受到英雄的迎接与尊敬。但实际情况却是,丁汝昌一生忠诚于职守,却遭受到了朝廷与时人的无情打压与质疑。 当丁汝昌的灵柩抵达烟台,虽有外国领事的吊唁,但国内的政治环境却是异常严酷。余联沅的奏折中对丁汝昌的忠诚提出了质疑,李秉衡的行动更是在未亲眼见到丁汝昌灵柩的情况下,匆忙上奏朝廷,建议不予抚恤。 在这样的背景下,丁汝昌夫人魏夫人的处境尤为凄凉。丁汝昌的牺牲本应为国家争光,但朝廷与公众的负面评价却使得他的死似乎成为一种被遗忘与被诬蔑的存在。在经历了丈夫不白之冤的打击后,魏夫人选择了以自尽的方式结束生命。 此外,北洋海军的其它官兵及其家属也面临类似的社会舆论压力。外界对北洋海军的严厉批评几乎形成了全国性的谴责,这对于那些新寡的军人妻子来说,是难以承受的社会压力。在缺乏精神支柱和未来希望的情况下,不少军人遗孀选择了和魏夫人相同的悲剧结局。 在历史的长河中,夫死殉节这一行为常常被视为封建社会的糟粕,被现代社会所摒弃。然而,对于这种行为,我持有不同的看法,更关注这背后的深层动机,而非单纯的行为本身。 在封建社会中,夫死殉节并非普遍要求,更多的是一种传统社会的压力。在这种大环境下,女性的社会地位相对较低,她们的人生选择受到极大限制。然而,即使在这样的背景下,绝大多数遗孀选择留下来,肩负起抚养子女、照顾老人的重任。这种选择更多地是出于对家庭责任的考虑,而非对传统规范的盲目服从。 事实上,那些选择随夫殉节的女性在数量上是极为少数。这种极端行为并不是被强制要求的,而是在多重社会文化压力下的个体选择。 更值得注意的是,尽管历史上有这样的现象,但在现代社会,这种行为已经被普遍认为是不合理的。现代价值观念倡导个体的自由和生命的尊严,反对任何形式的生命牺牲作为对他人的附庸。