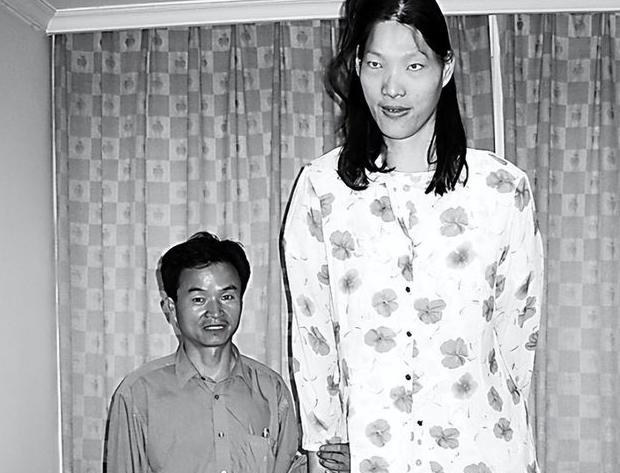

2005年,湘雅医学院的标本室里,藏着一个巨型人骨,她就是中国"女巨人"曾金莲的遗体,42年来一直被保存在这里,未能入土为安,就是为了科研人员进行研究。 1982年2月,湖南益阳一家医院的病房里,单调的白墙反射着昏黄灯光。18岁的曾金莲躺在特制的长床上,瘦削的手指攥紧被角,眼神却穿过天花板,仿佛在追忆什么。 她的呼吸微弱,每一口都像在与身体抗争。护士轻手轻脚地整理床单,空气中弥漫着药水味和无言的沉重。几天前,医生告诉她,脑中的肿瘤已无能为力。 可曾金莲的脸上却闪过一丝坚定——她有件事,必须在最后时刻做完。这是什么决定?她为何如此执着? 曾金莲出生在一个普通农户家,父母满心欢喜,盼她健康长大。可到了一岁,母亲发现她与众不同——别的孩子挑食,她却总喊饿,一顿饭能吃下三碗稀粥。 起初,家人只当她胃口好,可到了五岁,她的身高已逼近大人,裤腿永远短一截,村里人见了既好奇又议论纷纷。 家境清贫,饭票制下粮食有限,曾金莲的饭量却像无底洞。父母起早贪黑干活,只为多换点粮票。她看在眼里,幼小的心底埋下愧疚。 六岁那年,她开始踮着脚挑水,扁担在她肩上晃荡,像个小大人。可她越长越高,衣服得订做,鞋子要母亲一针一线缝,60码的鞋底磨得母亲手掌起了厚茧。 曾金莲试着让自己“正常”,她故意少吃,却饿得头晕;她低头走路,想让别人少看她几眼。可身体不听使唤,14岁时,她已高达2.34米,一顿饭要吃2斤米。 村里的床容不下她,父亲锯木头打了一张2.8米的长榻,占去半个屋子。她常蜷在床上,盯着窗外的月光,默默许愿:如果能不拖累家人,怎样都好。 15岁那年,命运敲响了曾金莲的家门。省篮球队的教练登门拜访,带来一个令人心动的提议——让曾金莲加入女篮。 父母犹豫不决,舍不得她吃苦,可曾金莲眼里闪着光:免费食宿,还有补贴,这不正是减轻家里负担的机会吗?她咬咬牙,点头答应。 篮球场上,曾金莲第一次感到自己“合适”。队友们个子高挑,没人用异样的眼神打量她;食堂的饭菜敞开供应,她终于不用饿着肚子睡觉。训练虽苦,她却乐在其中,运球、投篮,汗水滴在木地板上,像在诉说新生。 队友们笑她扣篮像“遮天蔽日”,教练夸她进步快。曾金莲开始抬头挺胸,觉得自己不再是“怪人”,而是一个有梦的少女。 17岁,她的身高冲到2.48米,超过姚明的2.26米。她曾幻想站上国际赛场,像郑海霞一样为国争光。可身体却悄悄亮起红灯——脊柱侧弯让她直腰困难,训练后双腿酸痛得像灌了铅。她咬牙坚持,直到一次体检打破了这一切。 1982年初,篮球队例行体检,医生的脸色凝重。检查显示,曾金莲脑中有一个垂体瘤,长期压迫导致生长激素失控,身高疯长。 更糟的是,她还患上严重糖尿病,身体机能急速衰退。教练无奈劝退,她拖着沉重的步伐回到益阳,篮球梦碎。 曾金莲躺在床上,窗外阳光刺眼,她却只能盯着白墙发呆。脊柱的剧痛让她翻身都困难,糖尿病让她的手指麻木。父母守在床边,母亲的眼眶总是红的,父亲低头抽着旱烟,屋里静得只剩叹息。 病痛中,她想起童年的愧疚、篮球场的笑声,还有社会曾给予的帮助——政府补贴、邻里的关怀。她不想生命就此止步。某天清晨,她用微弱的声音对母亲说,想捐献遗体。父母愣住,泪水滑落,却最终点头。 1982年2月14日,曾金莲因肿瘤压迫丘脑去世,年仅18岁。她的遗体被送往湘雅医学院,制成骨骼和躯体标本。