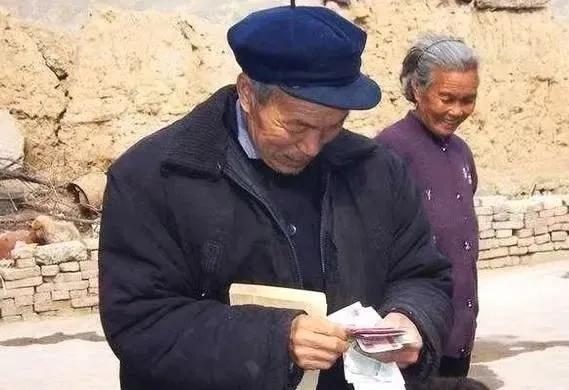

1999年,甘肃武威,一对父子看着自己辛苦种出来的麦子刚长出一拃,就让沙子吹成了黄毛毛,欲哭无泪。看着漫漫黄沙,他们咬牙决定:"不能再被这沙子欺负死!"从此,一个"疯狂"的计划开始了。 要知道,武威这地方位置特殊,处在黄土、青藏、蒙新三大高原交汇之处,同时也是北方防沙带的关键地段。 可这儿的自然条件实在太差劲,干旱少雨是常态,生态环境脆弱得很。 就拿长城乡红水村来说,它紧挨着腾格里沙漠,风沙肆虐,农田被风沙埋掉、庄稼绝收那都是常有的事儿,村民们的日子过得苦不堪言。 王银吉一家原本靠着种粮和种些经济林木,虽说不算大富大贵,但日子也还过得去。可风沙越来越厉害,家里的收入也越来越低。 面对这种情况,王银吉和父亲一合计,觉得不能再这么坐以待毙,必须得做点什么来改变现状,于是就有了治沙的想法。 父子俩下定决心后,那真是说干就干。1999 年春节刚过,他们就带着帐篷、锅碗瓢盆这些生活必需品,拉着压沙用的麦草和玉米秆,一头扎进了村庄北面 3 公里外的腾格里沙漠腹地 —— 庙儿墩。 可治沙哪有想象中那么简单,一上来他们就被资金问题难住了。 为了凑齐买树苗、麦草还有雇人的钱,王天昌忍痛卖掉了家里的牛羊和骆驼,好不容易凑了 1.8 万多元。王银吉也到处东拼西凑,才勉强把启动资金给凑齐了。 解决了资金问题,新的难题又冒出来了,那就是缺水。沙漠里哪有现成的水啊,为了给树苗浇水,王银吉咬咬牙,花了 8000 元买了两峰骆驼,让它们在家和沙漠之间那条 3 公里多长的崎岖小路上来回驮水。 一趟能驮 200 斤,可来回一趟就得花 3 个小时,一天最多也就驮 4 趟。就这点水,对于大片大片的树苗来说,简直就是杯水车薪。 没办法,王银吉又在地势低的沙窝里挖了口水窖,用塑料薄膜把窖壁裹起来,攒点雨水,冬天再把骆驼驮来的水存进去,这才勉强缓解了树苗的用水难题。 种树的过程同样艰难重重。一开始,因为没啥经验,他们种下去的苗木差不多 80% 都枯死了。 面对这样的失败,父子俩到处找林业专家请教。专家告诉他们,不同的苗木得种在沙丘不同的位置,这样才能活下来。 于是,大冷的冬天,父子俩裹着棉袄,背着干粮,在风沙最大的地方仔细观察风的走向、研究沙子的落点,一点点摸索出了科学的种植方法。 不仅如此,王银吉还根据自己多年种树的经验,发明了 “沙木枪”。这工具可帮了大忙,打穴又深又快,还特别省力,大大提高了种树的效率。 在这期间,王银吉一家的生活条件艰苦得没法说。为了方便治沙,他们直接在沙漠里挖了个 “地窝子” 住下。 这地窝子里又阴暗又潮湿,每天早上起来,被子、枕头上全是厚厚的沙尘,吃饭的时候,碗底也总有一层沙。 常年在外面风吹日晒,再加上过度劳累,王天昌患上了严重的风湿病,后来还因为生病切除了全胃,体重一下子降了好多。可即便日子这么苦,一家人也从来没想过放弃。 2005 年,当时正是植树的关键时期,全家人都忙着在沙漠里种树,结果疏忽了对小儿子的照顾。 小儿子出现腿脚不稳的症状,一个月后病情加重,送到医院一检查,竟然是脑干胶质瘤晚期。孩子临终前,还叮嘱父亲把自己葬在治沙点,要陪着爸爸把沙漠变成绿洲。 这事儿让王银吉伤心到了极点,可也让他治沙的决心变得更加坚定了。 日子一天天过去,王银吉一家的努力慢慢有了回报。到了 2010 年前后,沙漠里开始有了绿意,最早种下去的梭梭已经长到两三米高了,榆树也有碗口那么粗了。 随着治沙成果越来越明显,越来越多的人开始理解和支持他们。政府不仅给王银吉发了林权证,还聘他当公益林管护员,每年给 3 万多元的管护费,另外还调拨了大量苗木来支持他们。 媒体也纷纷报道王银吉一家的事迹,好多爱心人士知道后,都纷纷捐款帮忙。 在王银吉的带动下,同村的赵德元承包了 5000 亩沙地,带着 15 户人家一起加入了治沙的队伍。 大湾滩的移民户也来找王银吉取经,王银吉一点都不藏私,把苗木、工具还有技术都无偿地提供给大家。 截至 2024 年 4 月 28 日,王银吉一家人前前后后累计投资二百余万元,硬是在风沙口打造出了一道南北长 3800 米、东西长 4000 米的大型防风固沙林带。 栽植了各类乔灌木 600 多万株,成活率达到 85% 以上,集中治理的沙漠面积更是达到了 9600 多亩。曾经漫天黄沙的沙漠,如今已经被大片大片的绿色覆盖,生态环境得到了极大的改善。 王银吉一家用二十多年的坚守,向所有人证明了普通人也能创造奇迹。