公元737年,李隆基下令斩杀当了22年太子李瑛和俩弟弟。临刑前,他问儿子们:“服不服?”李瑛斩钉截铁地说:“我等从无谋反之心,怎能屈服?”说完,只见寒光一闪,三兄弟瞬间倒在血泊中。25年后,侄子唐代宗重审此案,叹息:“皇叔们没错。” 在历史的悠悠长河里,大唐盛世曾如一颗璀璨明珠,绽放出耀眼光芒。唐玄宗李隆基早期的开元盛世,让大唐的威名远扬四方,可到了后期,宫廷深处却暗藏着无数的汹涌波涛,李瑛及其两位弟弟的悲剧命运便是这暗流涌动下的沉重悲歌。 李瑛身为太子,长达22年的储君生涯,本应是朝着皇位稳步迈进,为大唐江山的传承添砖加瓦。他自幼生活在宫廷,接受着顶级的教育与培养,一言一行都被寄予厚望,朝堂上下,很多人都觉得他未来会成为大唐的可靠掌舵者。然而,宫廷从来不是一个简单的地方,这里权力的角逐、利益的纷争时刻在上演。 李隆基晚年的生活出现了一个关键人物——武惠妃。武惠妃凭借着自身的美貌与智慧,迅速赢得了李隆基的宠爱,这份宠爱逐渐演变成一种能左右朝政走向的力量。武惠妃野心勃勃,她不仅想要在后宫只手遮天,更希望自己的儿子寿王李瑁能登上太子之位,成为未来大唐的皇帝。在这种强烈欲望的驱使下,一场针对太子李瑛的阴谋悄然拉开帷幕。 从心理学角度来看,武惠妃的行为并非偶然。在深宫内,女性的地位往往依附于男性,而自己儿子的地位更是决定了她们后半生的荣辱。武惠妃深知,只有李瑁成为太子,她在宫中的地位才能坚如磐石,甚至在历史上留下浓墨重彩的一笔。这种出于对自身和儿子未来的极度担忧与渴望,让她陷入了权力追逐的深渊,不惜采取一切手段。 李瑛等人被突如其来的罪名砸得晕头转向,他们试图辩解,试图向父亲李隆基表明自己的忠心。但在那个被阴谋笼罩的宫廷里,他们的声音显得如此微弱。李瑛作为太子,一直恪守本分,努力学习治国理政之道,他的心中装着大唐的江山社稷,怎么可能会谋反?他的两位弟弟鄂王李瑶、光王李琚,同样是在宫廷礼仪和道德规范下成长起来的皇室子弟,谋反对他们来说,是想都不敢想的事情。 可李隆基已经被蒙蔽了双眼,他下令彻查,而这个所谓的彻查,不过是在武惠妃的操控下走个形式。最终,李瑛、李瑶、李琚被无情地判了死刑。临刑前,李瑛那斩钉截铁的回答,不仅是他对自己清白的坚守,更是对父亲昏庸的质问,对这场毫无道理的审判的反抗。但这一切都无法改变他们的命运,寒光闪过,三条鲜活的生命消逝,只留下宫廷中无尽的唏嘘和背后的阴谋余味。 这场悲剧发生后,大唐宫廷陷入了短暂的死寂。武惠妃虽然达到了自己的目的,可她的内心却被恐惧和不安填满。她知道自己的所作所为违背了道德和天理,那些被她害死的皇子的冤魂仿佛时刻在她身边徘徊。这种心理上的折磨让她很快就病倒了,不久便离开了人世。她的死亡,像是命运对这场阴谋的一种回应,可逝去的生命却再也无法挽回。 李隆基在痛失三个儿子后,才逐渐清醒过来。他开始反思自己的行为,意识到自己的冲动和轻信导致了这场无法挽回的悲剧。但他没有勇气去直面自己的过错,只能在夜深人静时独自悔恨。他在选择新太子时,内心充满了纠结和无奈,最终选定了忠王李亨。而李亨在这样复杂的宫廷环境中成为太子,也注定了他的太子之路充满坎坷。 时光匆匆,二十五年转瞬即逝。唐代宗李豫登上皇位,他是一位有着强烈责任感和正义感的皇帝。在整理宫廷旧案时,李瑛一案引起了他的注意。他以一种全新的视角去审视这起案件,没有被过去的定论所束缚。他深入调查,翻阅各种资料,询问当年的知情者。在这个过程中,他逐渐看清了案件背后的真相。 唐代宗重审此案,不仅仅是为了给皇叔们一个公道,更是对大唐皇室尊严的维护,对公正和正义的追求。在他看来,皇室内部的权力斗争不能以牺牲无辜者的生命为代价,历史需要被还原,真相不能被掩埋。他召集大臣们公开审理,大臣们在新的证据和唐代宗的引导下,也都认识到李瑛等人的冤屈。 为李瑛及其弟弟们平反昭雪,这一举措有着深远的意义。从政治层面看,它稳定了皇室内部的人心,让皇室成员看到了新皇帝的公正和清明,增强了皇室的凝聚力。从社会层面讲,这向天下百姓传达了一个信息:大唐依然是那个重视公正和正义的国家,即使是皇室内部的案件,也会得到公正的处理。这对提升大唐在百姓心中的形象有着重要作用。 回顾这段历史,我们看到的不仅仅是一场宫廷悲剧,更是人性在权力面前的扭曲,是正义与邪恶的较量。李瑛等人的悲剧提醒着我们,权力是一把双刃剑,它能带来荣耀和地位,也能让人迷失自我,做出错误的判断。

雕刻时光

李隆基是个昏君,早死二十年就好了

用户96xxx10

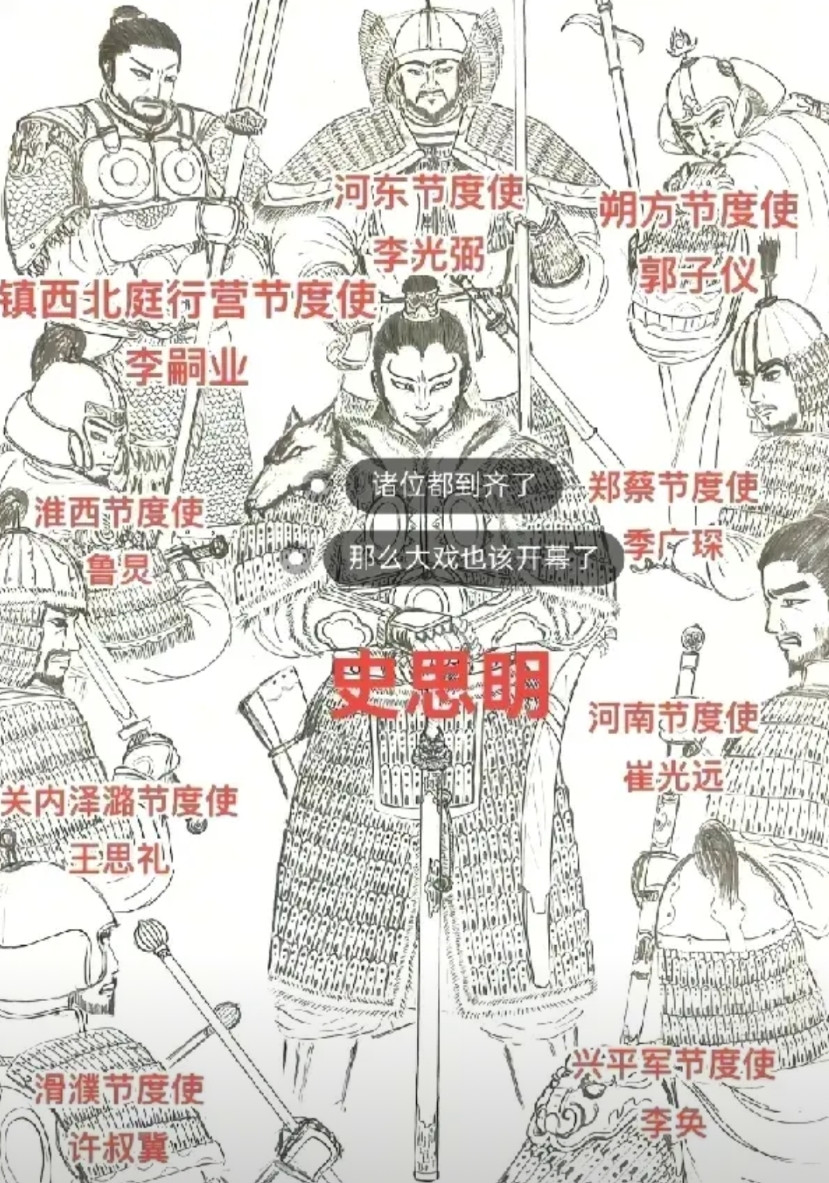

这三人是罪有应得,联络外地藩王私造兵器,被举报谋反,并不是什么皇宫救驾,当时两方已经暗中较量多年,会白痴到相信对方说皇宫进了贼人,就带兵入宫????

人生何处不相逢

寿王李瑁是不是杨玉环的前夫?

安源 回复 04-17 13:50

是的