1958年,苏联曾生产了50台三进制电脑,理论上来说,三进制更接近人类大脑的思维方式,但结果却输给了美国的二进制电脑,这究竟是为什么?

冷战最高峰时,美苏两国不仅在军队和政治上争锋相对,还在科技领域暗暗较劲,那时,计算机技术刚刚起步,苏联却想到了一个不同的方法,挑战美国在二进制计算机方面的领先地位,他们秘密研究一种用三进制运算的计算机,这种设计理论上更像人类的思考方式,而且在某些方面可能比二进制更有优势。

尽管三进制计算机这项技术在当时显得非常先进,但最终还是没能普及,逐渐被人遗忘,究竟是什么原因导致苏联的三进制计算机最终走向失败,这段历史的背后又隐藏着怎样的故事呢?

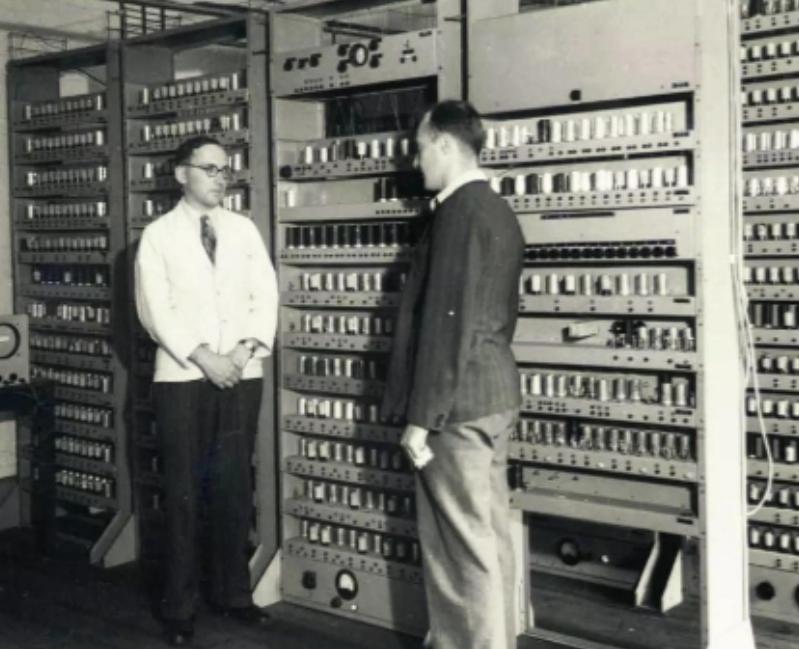

二十世纪五十年代,冷战时期,美国和苏联在全球范围内展开竞争,美国在计算机技术方面处于领先地位,这使得苏联迫切希望找到新的发展道路,此时,莫斯科国立大学的数学家尼古拉·布鲁耶维奇提出了一个全新的想法,开发三进制计算机,他试图用这种不同的思路来实现技术突破。

他觉得,三进制这种数字系统更贴近人们思考问题的习惯,符合“是”、“否”、“也许”这三种状态,而且,三进制在数学上也有一些优点,比如,它能用更简单的方式来表示负数,理论上也能存储更多信息。

在布鲁耶维奇的领导下,苏联科学家启动了三进制计算机的研究,从1958年到1965年,他们制造了大约五十台三进制计算机,并在初期显示出独特优点,这种计算机的设计相对简单,耗电量也较低,在处理复杂的数学运算等特定任务时表现突出,这些特点似乎表明三进制计算机具有良好的发展潜力。

虽然三进制计算机听起来很棒,但实际做起来困难重重,那时主要的电子元件都是为二进制计算机设计的,很难让它们高效地进行三进制运算,这导致三进制计算机理论上更高的存储密度优势难以真正体现出来,难以将其潜力完全发挥。

软件方面的配套不足也是一个关键问题,现在通用的二进制计算机,已经有了比较完善的软件编写环境和各种开发工具,而三进制计算机却需要从零开始,打造一整套软件生态体系,这需要投入巨大的时间和精力,而且还会遇到与现有软件不兼容的问题。

当时,二进制系统已经成了科技领域的通用标准,如果想改变这个标准,需要所有相关的公司和机构一起努力,但在当时的科技发展水平和经济条件下,这几乎是不可能做到的,另外,三进制电脑缺少配套的生产和销售体系支持,这使得它的生产成本非常高,在市场上根本无法与二进制电脑竞争。

冷战的大环境也对三进制计算机的成败起了关键作用,西方国家当时对苏联实行技术封锁,想方设法阻止苏联得到先进的电子零件和生产技术,这让苏联自主研发三进制计算机的难度大大提升,因为缺少国际合作和技术交流,三进制计算机的研发进度受到了很大影响,难以获得必要的支持和资源。

苏联的三进制计算机虽然在理论上颇具前瞻性,但最终未能成功,这段历史值得我们深刻反思,技术创新不能只停留在纸面上,更要关注它在现实中的应用潜力,一个健康的产业环境和统一的技术标准至关重要,它们能确保技术能够真正落地生根,发挥作用。

此外,积极参与国际合作与交流,学习借鉴其他国家的先进经验,也是推动技术进步的关键因素,苏联三进制计算机的命运告诫我们,技术发展是一项系统工程,需要综合考虑各方面因素,才能取得最终的成功。

现在的科技发展中,我们经常遇到类似的选择题,就像在量子计算、神经网络这些新兴领域中,我们需要决定走哪条技术路线,三进制计算机的经历提醒我们,在做决定的时候要特别小心,要好好考虑这项技术能不能真的实现,成本是不是划算,以及它能不能跟我们现有的系统顺利配合,虽然三进制计算机最终没有流行起来,但它代表的创新精神和对人工智能的早期探索并没有因此停止。

多值逻辑的思想现在有了新发展,在神经网络、类脑计算等领域重新活跃起来,持续推动我们探索未来的计算方式,这种理念为新一代计算模式提供了灵感,帮助研究人员设计更复杂、更接近人脑运作方式的智能系统。