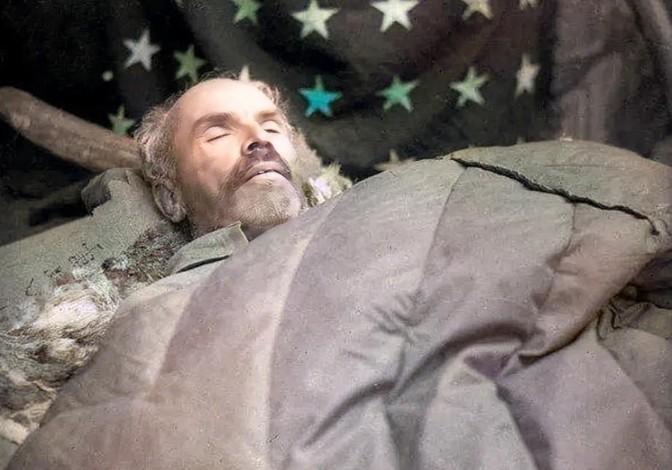

1939年,白求恩被埋葬在河北唐县,由于他在前线战死,交通队只好秘密的把白求恩的尸体伪装成一个重伤的人,然后连夜赶路,将他送到了后方的于家寨。 深夜,山路崎岖,一支交通队抬着担架匆匆前行,担架上的人一动不动,裹着纱布,看似重伤待救。可真相却藏着秘密——那不是活人,而是刚在前线去世的白求恩医生。为了把他送到后方安葬,队员们连夜赶路,小心翼翼。 诺尔曼·白求恩,加拿大人,医生,国际主义者,这个名字在中国几乎无人不知。他1890年出生在加拿大安大略省,从小就对医学着迷,长大后成了技术顶尖的外科医生。可他不满足于安稳的生活。1938年,日本侵华战争打得正激烈,白求恩坐不住了,带着对共产主义的信仰和对中国人民的同情,漂洋过海来到中国,投身抗日战场。 那年3月,他带着医疗物资到了延安。延安条件艰苦,土屋、煤油灯、缺医少药,但他被这里人民的斗志感染了。他在日记里写过,觉得这群人是在为新世界拼命。见到毛泽东时,他掏出共产主义者证件,说要上前线救人。毛主席被他的决心打动,点头同意。 白求恩被派到晋察冀军区,那可是抗战最前线。战地医院简陋得不行,手术台就是木板,照明靠煤油灯,伤员却一批接一批。他二话不说,撸起袖子就干,有时连着几十小时做手术,手指都僵了也不吭声。有次他69小时做了115台手术,成功率80%多,累得差点站不稳,可看到伤员活下来,他心里踏实。 他不光会救人,还特别有想法。战地缺血,他就用竹筒和橡胶管做了便携输血装置,保证血液不漏。他还设计了移动手术台,能在战场上随时开刀。这些发明救了无数命,效率高得惊人。除了干活,他还教中国医护人员。晋察冀开了卫生学校,他亲自写教材、上课,捐了自己的显微镜和书,说要让中国医生自己撑起来。 可这么拼,身体哪受得了。1939年11月,他做手术时手划破了,又救了个传染病患者,自己也染上了病。同志劝他歇歇,他硬撑着干,直到倒下。临终前,他抖着手写遗书,交代药品和物品的事,字里满是对中国的感情。他说这两年是他最快乐的时光。11月12日早上,他在河北唐县去世,才49岁。 白求恩死了,战友们难过得不行,可战火没停,安葬成了大问题。交通队决定把他送到后方的于家寨,还得保密。他们想了个办法,把遗体装成重伤员,用担架抬着,盖上毯子,头裹纱布,旁边放点药瓶绷带,伪装得像真的一样。白天敌人多,他们挑夜里走,山路不好走,队员们小心翼翼,怕担架晃了露馅。 路上风险不少,有次差点被敌兵发现,幸好藏得快,躲过去了。几个小时后,他们到了于家寨,那是个藏在山里的小村子,安全安静。村民听说白求恩的事,都跑来看,有人哭了,有人默默敬礼。他们知道这个外国医生救了多少中国兵。 在于家寨,白求恩被葬在唐县的山坡上,墓碑简单朴素。葬礼上,医护人员把他捐的显微镜和书放墓前,算作最后的告别。他的死讯传开后,震动了全国。毛泽东写了《纪念白求恩》,夸他无私高尚,这篇文章印成小册子,发到部队和村里,鼓舞了无数人。晋察冀的医护人员把他的照片挂在医院,学生们翻着他写的教材接着学。 白求恩的故事不光感动了中国,也连起了中加两国。他的选择证明了共产主义不分国界,他的精神成了医德和奉献的标杆。如今在唐县,他的墓还在,精神也没走远。他用命换来的东西,至今还在影响着我们。