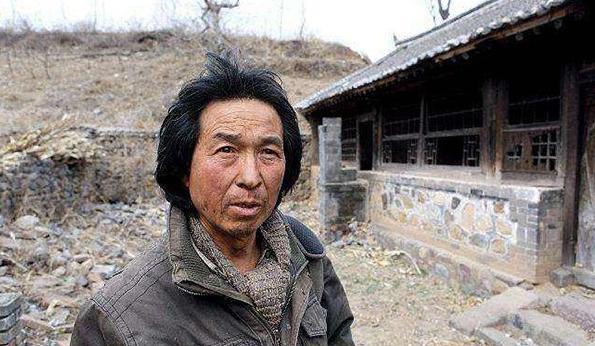

2000年,北大教授王青松突然辞职,带着校花妻子隐居深山,仅仅11年花光了350万积蓄,不料7岁儿子的一句话,让他悔不当初…… 2011年3月,一辆轿车驶入北京与河北交界处的山村,停在了只能徒步前行的地方。车门打开,走出一位衣着光鲜的中年男子,他就是新华社记者唐师曾。 "老同学,你终于来了!"远处,一个布衣荆钗、蓬头垢面的男子站在一座简陋的铁门前向他招手。唐师曾定睛一看,竟是昔日那位西装革履、谈吐不凡的王青松。 一时间,唐师曾恍如隔世。十多年前,这位老同学还是北京大学的教师,如今却变成了一个不折不扣的山野农夫。 跟随王青松走进山中约半小时,唐师曾看到了一座用石头堆砌的院子。院内,一位妇女正在石磨旁辛勤劳作,她就是曾经亭亭玉立的北外才女张梅,王青松的妻子。 "你们…究竟为什么选择这样的生活?"唐师曾忍不住问道。 王青松的目光投向远处的青山,眼中闪过一丝复杂的神色。他的思绪回到了2000年那个决定命运的时刻。 那一年,王青松已经历经了人生的大起大落。曾几何时,他是北大的风云人物,开设的养生班吸引了多达200万的学员,收入轻松过百万。然而,1990年养生热潮消退后,他的学生锐减,养生班不得不解散。 接踵而来的是学术上的挫折。他先后报考哲学系和法学系的博士,尽管考试成绩名列前茅,却两次遭到拒绝。这对一向顺风顺水的王青松来说,是从未有过的打击。 与此同时,他的妻子张梅在北大任教五年仍未能评上讲师,学校又要求老师们学习电脑教学,而张梅却对此深感抵触。 "我们能不能过一种宁静的乡野生活?"在一次深夜长谈中,王青松向妻子提出了这个看似疯狂的想法。令他惊讶的是,妻子竟然毫不犹豫地表示支持。 2000年,王青松找到了距离北京一百多公里的一处山沟,那里占地2500亩,租金不到20万元。他一口气租下了这片土地,租期长达50年,带着妻子和350万积蓄,彻底告别了都市生活。 "你缺多少钱我给你啊,怎么能过这样的生活,快跟我回去吧!"王青松回忆起当年一位富豪老同学来访时的情景,对方看到他们的生活环境后,忍不住哭着劝说。 但王青松夫妇早已下定决心。他们雇佣了十多名工人建造房屋、开垦土地,所有建筑材料都是靠人力一担一担地运进来,王青松亲自扛了5000担。 在这片与世隔绝的土地上,他们种植了不用农药和化肥的农作物和果树,饲养了猪、牛、羊等牲畜,打造了一个纯天然的生态链。山里没有电,没有网络,只有一台收音机连接着外界。 2004年的一个寒冬,在远离城市喧嚣的深山老林中,一个新生命的啼哭打破了山林的宁静。王青松握着妻子张梅的手,亲自接下了自己的儿子。他们给这个在山中出生的孩子取名为王小宇,希望他能如天上星宿般明亮。 没有产前检查,没有医生护士的专业照料,甚至没有任何现代医疗设备,王青松夫妇就这样迎来了他们的第一个孩子。这对曾经的北大教师夫妇在远离尘世的地方,开启了他们家庭生活的新篇章。 "工人们不能住在山里,吃过用过的东西必须带走。"王青松严格执行着他对"纯净"的理解,甚至认为工人们在山里的前两年会带来污染,本打算三年后才给他们工资。张梅的母亲来看望他们,也只能住在离山上几十米远的地方。 小宇在这种与世隔绝的环境中茁壮成长。三岁起,他开始独自放羊,给每只山羊都起了名字,自称是羊群的"司令"。没有玩伴,他便让山羊分成两队相互打架,自己在一旁观战。没有电子游戏,他却拥有超乎常人的体力,能在山间如风般奔跑。没有疫苗接种,他却像家里的羊群一样耐寒耐热,从未生过大病。 时光飞逝,转眼间小宇已经七岁了。一天,一位记者来到山里,拿出了相机。这是小宇第一次见到这样的物件,他好奇地把玩着,眼睛里闪烁着对未知世界的渴望。 "我想去上学,想去看看外面的世界。"小宇的这句简单话语,如同一枚石子投入平静的湖面,在王青松夫妇心中激起层层涟漪。 这一刻,他们意识到,虽然他们可以选择隐居山林,但是否有权利剥夺儿子了解外面世界的机会?更现实的问题是,11年的隐居生活已经让他们的积蓄所剩无几。每年仅用于支付工人工资的费用就高达25-30万,350万的积蓄已经所剩无几。 经过一番深思熟虑,2011年3月,王青松拨通了北大同学唐师曾的电话,告诉他:"我要重返社会。" 唐师曾的报道发表后,引起了广泛关注。北大附小决定免费接收王小宇入学。王青松也开始规划自己的未来:将山中无污染的农产品推向市场,写一本名为《新桃花源》或《原生态》的书,讲述他们的隐居经历。