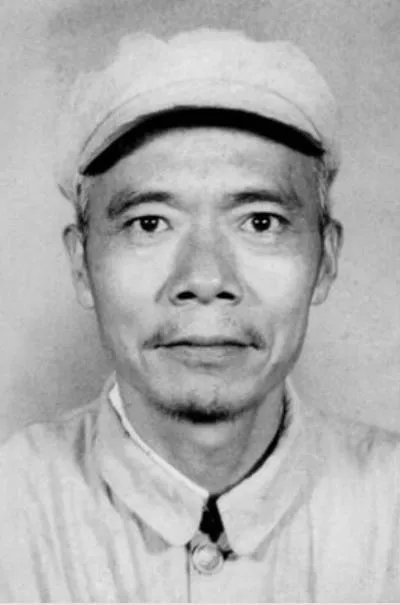

1968年,杜聿明又在政协门口的大马路上拾马粪,被一个外国记者给拍了下来,恰好被女婿杨振宁看到了。指派此事的人吓得满头大汗,脸色苍白地来到了杜聿明面前。 深秋的风卷着枯叶,在杜聿明脚边打着旋儿。他弯着腰,手里的竹耙子将路边的马粪归拢成堆,蓝布衫的补丁在风中轻轻晃动。远处咔嚓一声快门响,他抬头望去,只看见一个金发碧眼的外国人举着相机,脸上挂着意味深长的笑。还没等他反应过来,那记者已经钻进黑色轿车,扬尘而去。 消息像长了翅膀似的传开。杨振宁握着那张照片,手指微微发颤。照片里,岳父佝偻的身影与身后庄严的政协牌匾形成刺眼的反差,他眼前浮现出杜聿明年轻时指挥千军万马的模样,再看看如今这个默默拾粪的老人,心里泛起一阵钝痛。他立即联系了相关部门,声音里带着少见的强硬:“这到底是怎么回事?” 指派任务的人跌跌撞撞冲进杜聿明家时,后背的衬衫早被冷汗浸透。杜聿明正坐在小板凳上修补旧鞋,见来人脸色煞白,反倒递过去一碗凉茶:“慌什么,坐下慢慢说。”那人扑通一声坐下,话都说不利索:“杜老,这下可闯大祸了......那照片要是传出去,影响太恶劣了!” 杜聿明放下手里的锥子,沉默良久。他想起淮海战役后被俘的日子,想起在战犯管理所里学习改造的日夜,此刻却只是淡淡一笑:“当年在战场上,我指挥过千军万马,如今拾个马粪又算什么?只是连累孩子们操心了。”他望向窗外,夕阳的余晖给老槐树镀上一层金边,“不过,让外国人看了笑话,确实不妥。” 此事很快惊动了上层。有人大发雷霆,要彻查背后指使;也有人感慨,杜聿明好歹是黄埔出身、抗日有功的将领,不该受这般对待。几天后,再没人安排杜聿明去拾马粪,但他依然保持着早起散步的习惯,偶尔遇见熟人,还会开个玩笑:“我这拾粪的手艺,怕是要生疏咯!” 多年后,当人们再提起这段往事,杨振宁曾在回忆录里写道:“那照片刺痛的不仅是家人的心,更是对一个为国家奉献过的老兵的不尊重。” 而杜聿明,这个经历过战火与改造的老人,用他的淡然,无声地回应着命运的跌宕。他的故事,像一面镜子,照见了特殊年代里,人性的复杂与坚韧,也照见了一个民族在曲折中前行的足迹。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。