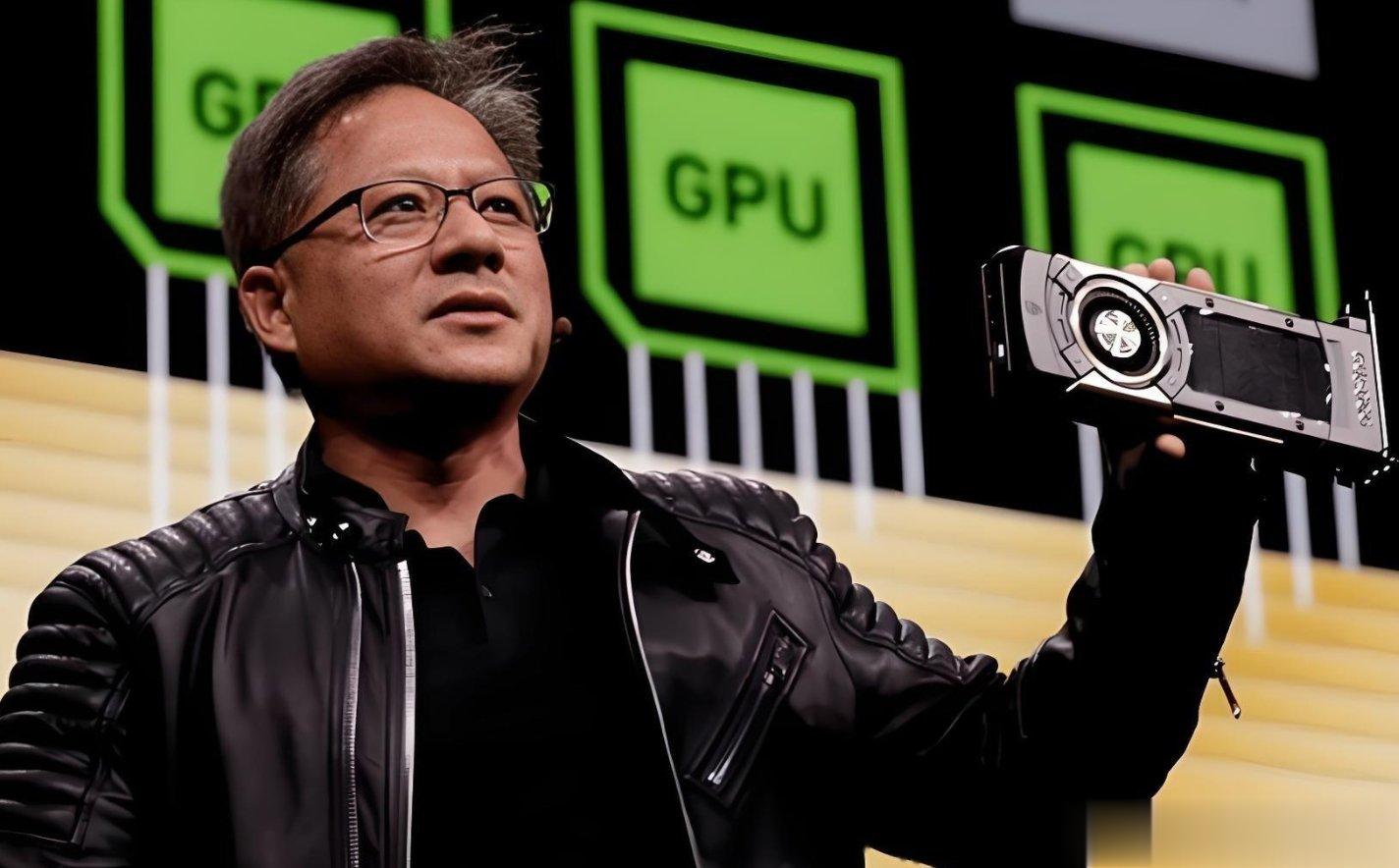

黄仁勋近期现身中国,不仅是英伟达商业战略的体现,更是全球科技竞争格局下中国市场重要性的缩影。结合其行程、表态及全球形势,可从以下角度分析:

一、中国市场对英伟达的战略意义

1.营收与生态的不可替代性

尽管美国出口管制导致英伟达在中国市场的收入占比从30%降至15.4%(2025年第三财季数据),但中国仍是其第二大市场,贡献约54亿美元营收。黄仁勋多次强调中国是“全球最具规模的消费市场之一”,其产业生态和软件实力是英伟达创新的重要动力。例如,中国开发者占英伟达全球150万开发者的重要比例,且中国企业在自动驾驶、机器人等领域的合作需求旺盛。

2.应对管制的“特供策略”

为应对美国对高性能AI芯片的出口限制,英伟达推出RTX5090D等“特供版”芯片,通过降低算力(如检测到AI训练则3秒锁死)满足合规要求。尽管性能受限,但凭借CUDA生态优势,这些产品仍被部分中国企业视为过渡选择,例如字节跳动、腾讯等大厂在2024年大量采购H20芯片。

3.供应链与本地化布局

黄仁勋此行不仅参加年会和开发者活动,还拜访供应链企业(如台积电关联封测厂矽品精密),强化与中国本土产业链的协同。此外,英伟达2024年新增数百名中国员工,重点投入自动驾驶技术研发,试图巩固在智能汽车领域的竞争力。

二、全球科技博弈下的中国角色

1.技术竞争与自主替代的双重压力

美国对华芯片管制倒逼中国加速国产替代,昇腾、地平线等本土芯片企业市占率逐步提升(如智驾芯片领域,昇腾610占比9.8%)。然而,英伟达的CUDA生态和软件工具链仍是许多企业的“刚需”,例如机器人企业加速进化、灵宝等通过IsaacSim平台加速开发。这种依赖与替代的拉锯,凸显中国在全球技术链中的独特地位——既是最大需求方,也是潜在颠覆者。

2.地缘政治中的商业韧性

黄仁勋在特朗普就职典礼期间选择访华,并直言“不担心贸易壁垒”,表明其“商人优先”立场。尽管面临美国政策压力,英伟达仍通过调整产品线和加强本地合作维持市场存在。这种务实态度反映了跨国企业在中美博弈中的典型策略:游走于合规与利益之间,尽可能规避政治风险。

3.中国作为创新试验场

黄仁勋高度评价中国在自动驾驶、机器人等领域的创新,例如比亚迪、小米等车企被视作行业标杆。英伟达与多家中国企业的合作(如银河通用、玉树科技)不仅限于销售芯片,更涉及数据模拟、算法优化等深度技术整合。中国市场的前沿应用场景为英伟达技术迭代提供了重要反馈。

三、未来挑战与启示

1.供应链与政策不确定性

美国新出口限令将AI芯片管制从单卡性能扩展至算力总量,进一步压缩英伟达在中国的操作空间。若特朗普政府延续强硬政策,英伟达可能面临更严格的合规审查,甚至被迫放弃部分高端市场。

2.本土化与生态平衡

英伟达需在“特供产品”性能与生态吸引力之间找到平衡,同时应对中国企业的自研趋势。例如,小鹏、蔚来减少对英伟达芯片的依赖,转而采用本土方案。

3.全球产业链重构

黄仁勋的中国行折射出全球科技产业链的深层矛盾:技术霸权与多极化需求并存。中国市场的重要性不仅在于规模,更在于其推动技术落地和标准制定的能力。未来,跨国企业需更灵活地适应区域化供应链和差异化政策环境。

黄仁勋的密集访华行程,本质上是全球科技权力转移的微观映射。中国市场既是英伟达抵御增长放缓的“缓冲带”,也是其参与下一代技术(如具身智能、自动驾驶)竞争的核心战场。然而,在中美博弈加剧的背景下,英伟达的“骑墙策略”能否持续,将取决于其能否在技术优势、合规压力与本土化需求之间找到动态平衡。对于中国而言,这一过程既是挑战,也是推动国产替代和生态创新的机遇。