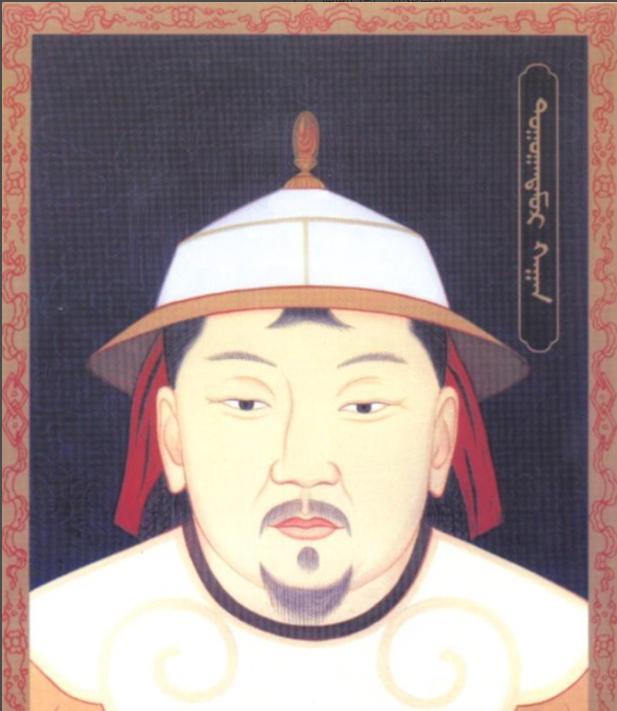

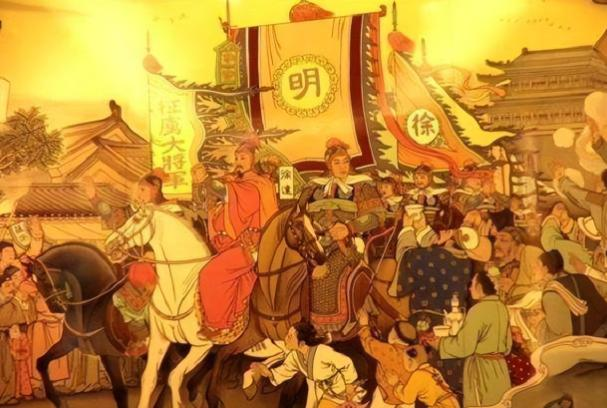

元顺帝逃离前,告诉朱元璋:你是真龙天子,把天下交给你,也就放心了。拿得起,也放得下,元顺帝的心态,在亡国之君中没得说,独一档。 明军已经兵临城下,朝堂上却还上演着君臣对峙。“陛下贵为天子,怎么能逃,请陛下以社稷为重,该效仿金主完颜守绪,与城池共存亡!”文武百官跪在大殿上鼻涕一把眼泪一把,请求元顺帝收回成命。 元顺帝听闻冷笑了一声:“宋徽宗死守汴京,但结果如何?父子沦为金国俘虏,嫔妃公主充作官妓”。 他指了指窗外逐渐浓烈的硝烟:“朕如果成了俘虏,蒙古黄金家族还有什么颜面?草原上的雄鹰,不该死在金丝笼里”。 对他而言保留血脉的完整可比固守城池重要的多。元顺帝有自己的想法,准备保留家当,向北逃亡。只等来年兵强马壮了,再打回来。 元顺帝可不是昏庸的皇帝,自从他上位以来,兢兢业业,勤岗爱民。在他的组织下,恢复科举、编修法典、治理黄河,但奈何皇朝早已经被蛀空了基底。 黄河水患、红巾军起义、权臣内斗,不管他再怎么努力,都只是徒劳无用功,皇朝终究还是迎来了亡国的命运。 1367年,朱元璋发布《奉天讨元北伐檄文》,提出“驱逐胡虏,恢复中华”,数万万明军如潮水般北上,元军在济南、德州等地的防线很快就被击溃。 朱元璋的劝降使者到来,当使者递上“天命所归,望顺天意”的书信,元顺帝不仅没有发脾气,还命人取来文房四宝,洋洋洒洒写下了《答明主》。 诗中明确表示朱元璋是明主,顺应天意,他决心要北遁。朱元璋读完《答明主》拍案说道:“顺帝非亡国之君,然当亡国之运”。 元顺帝在明军攻打进城池前,收拾了金银细软,带领妃嫔,子孙和蒙古骑士向北逃走。走之前命人封存太庙神主,给留守官员下令:“如果明军打入城内,可以献城投降,不要伤及平民百姓”。 他带走了成吉思汗的“苏鲁锭”长矛与忽必烈的玉玺,却留下完整的宫廷档案,特意绕道居庸关,在关城石壁上刻下“天命有归,朕当北去”八个大字,向天下表明此次退位,并非是他怯懦,而是顺应天意。 1370年4月,元顺帝在应昌府病逝,临终前始终惦记着“收复大都”的计划。朱元璋得知消息后,派礼部尚书携祭品北上吊唁,祭文中称顺帝“知天命而退,保蒙古血脉于草原,虽亡国而有尊严”。 随后,下诏修《元史》,亲自写下谥号“顺帝”,是“顺天应人”的意思,暗含对元顺帝主动退位的肯定。释放被俘的蒙古贵族,允许他们返回草原奔丧,尽显新王朝的政治胸襟。 朱元璋深知,元朝虽然亡国了,但在蒙古的势力仍不容小觑。如果只是一味羞辱,只会激化矛盾。 与历代的亡国君主相比,元顺帝的选择堪称独树一帜,他相信只要黄金家族的血脉尚存,就有卷土重来的可能。 事实证明,元顺帝的选择绝对没错,他虽然没能亲自弥补遗憾,但他的儿子元昭宗在漠北重新建立起政权,与明朝对峙近百年,史称“北元”。

莫忘

元朝就是被儒家狗忽悠瘸了

用户10xxx03

元顺帝是元代皇帝里唯一精通汉语的皇帝