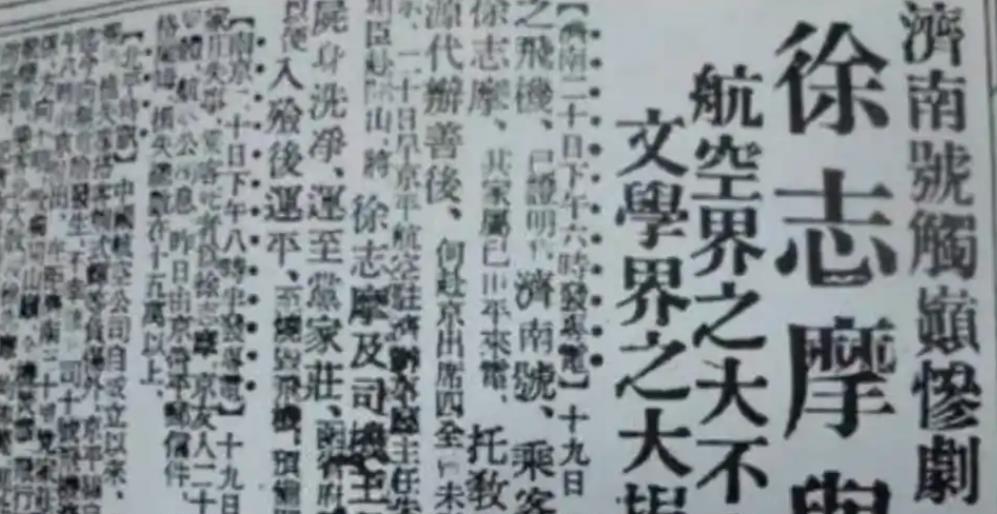

1931年,徐志摩坠机身亡。查家只派了7岁的金庸作为代表去参加葬礼。虽然是葬礼,但当天金庸却体验到了皇帝吃饭的感觉。事后, 他对徐家大家称赞:“真的是大户人家!” 徐志摩坠机的消息,传到海宁,各大报纸头版全是“民国第一才子殉情空难”,文坛一片哗然。 查家大宅里也炸开了锅,按理说,亲戚去世,该派长辈吊唁。 但这事一扯上徐志摩,查家迟疑了。 查璇,是徐志摩的表妹,金庸的母亲,两家确实有血缘,可关系说不上多亲近。 查家一直看不惯徐志摩那一身“风流酸气”,尤其是那场轰轰烈烈的“陆小曼风波”,更让家族长辈私下摇头,“才子?算了吧,浪荡。” 谁去吊唁?长辈不愿动身,又不能太失礼。 最后,家族做了个折中的决定——让7岁的金庸代表出席。 小孩年龄小、身份轻,一来避免“攀亲”嫌疑,二来也算给足面子。 这种“派小孩顶人情”的做法,在当时海宁的大族里并不罕见,面子讲到了,麻烦没招来。 小金庸并不懂这些,记忆里,母亲只说了句“去给表哥送行”,便被带上路。 到杭州的那天,天灰得压人,徐家灵堂设在断桥边,一水白幡,一排挽联,像一场富人家的盛大演出。 徐家财大气粗,在海宁那一带是出了名的阔。 整个葬礼都讲排面讲礼数,来客百余,场面像祭孔,金庸刚踏进门口,就被接引到灵堂正中位置,一下子成了焦点。 因为——他是“查家嫡系幼辈”,按宗族规矩,辈分居然压了徐志摩儿子一头。 徐家不敢怠慢,特地设了单桌宴请。 金庸一个人坐一张桌,八菜一汤,银器铺面,仆人四人伺候,吃饭时一个比他年纪还大的“堂兄”站着斟茶,像小太监伺候皇帝。 “像皇帝吃饭”这话,金庸后来亲口说过。 饭后徐家还安排船送金庸回家,送的礼不轻,连陪同的家仆都捞了份。 这一套下来,不单是体面,更是家族面前的较劲:“我们徐家再有钱,也不敢怠慢查家的根。” 但礼数归礼数,心里怎么想是另一回事,查家人对徐志摩,多年来一直有一股子难以言明的别扭。 明里说“风流才子”,私底下骂“读书人不要脸”。 坠机前一晚,徐志摩本说陪陆小曼,转头却奔北平看林徽因讲座。 查家知道后,长辈冷笑:“果然死得其所。”连送去的挽联都藏了话:“司勋绮语焚难尽,仆射余情忏较多。” 文言看似客气,实则阴阳怪气,“司勋”、“仆射”都是文官名号,“绮语”“余情”指的,正是徐志摩那堆情感纠葛,谁看不出是骂? 金庸虽年幼,却不傻,灵堂上见了徐志摩遗体,没哭没跪,站了十秒,扭头就走。 多年后回忆,“那个人再风光,也不过是一具冷尸”,在他眼里,文人不能活成花花公子。 偏偏这一段古怪的“吊唁记忆”,成了日后小说里“表哥”的影子来源。 《天龙八部》里,云中鹤一出场,就是淫贼角色,油头粉面,轻浮浪荡,金庸写得狠,一笔一戳,活像给某人立传。 更有趣的是,“云中鹤”这个名字,笔名就是“志摩”。 金庸从不明说,但熟人都懂,这“表哥”是借来的,写的是记忆深处那位“风流才子”。 这种情感太复杂:羡慕?鄙视?想靠近?又想远离? 金庸一边吐槽“腐儒”,一边也在书里给那些“名门风流”添上魅力——慕容复、段誉、江南七怪,哪一个不是“家有门第,表哥起步”? 江湖看似草莽,背后站的,全是旧家风骨。 小时候那顿“皇帝饭”,金庸吃进嘴里,记在心上。 一顿饭吃出家族伦理、宗族结构、金权游戏,一张桌上不光摆着鲍鱼鱼翅,还压着一个七岁小孩对“阶层”的第一份直观理解。 徐家用的是金钱撑起排场,查家则拿血缘和清高站队,两边都不傻,打得是面子仗。 金庸的世界观,从这儿开始,后来写《鹿鼎记》,天地会、神龙教、朝廷、江湖,全是家族模式的翻版:你敬我一尺,我敬你一丈,但底子里,谁都记得谁是谁家的谁。 名分比命重要,门第压过性命。 这也解释了一个现象:金庸笔下最悲哀的人,从不是穷人,而是“出身高、命不好”的富家子,比如段誉、慕容复,个个长得俊,个个心比天高,最后不是疯了就是散了。 看似写江湖,骨子里写的是旧家族的悲剧轮回。 徐志摩的死,查家的冷,金庸的眼,三者碰撞,写下的不只是情节,更是一个新旧交替年代里,权力、风流、面子的暗战。 参考资料: 梁晓声,《金庸传:从侠客到大侠》,人民文学出版社,2018年,第32-38页。

载四廿度虚

等等,查璇,徐的表妹,金庸的母亲然后金庸喊徐表哥?