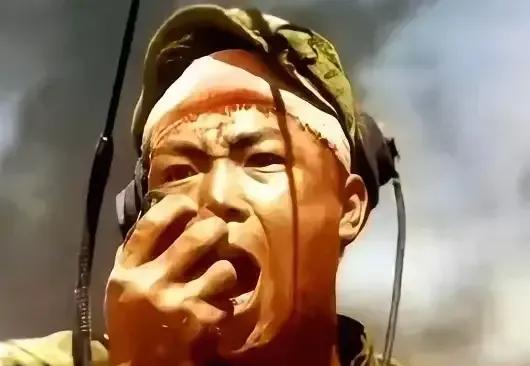

2010年,一辆步战车发生故障,厂家维修要20万。忽然,人群中喊了一声:“两块五,不能再多了。”大家扭头看清来人,信了。 (信息来源:《解放军报》2015-11-05《“铁甲神医”和他的装备维修登记本—第41集团军某装甲团高级工程师宋立玉的故事》) 一个小小的二极管,成本只有两块五,竟然能影响高达二十万的军工产品报价?一位从清华大学毕业的优秀学生,本可以拥有锦绣前程,却选择成为一名默默无闻的火箭焊接工人。这两件看似毫不相干的事情,实际上反映了我们这个时代的某种内在联系与发展趋势。这背后到底隐藏着什么? 在中国打造大国重器的道路上,有一群不为人知的能工巧匠,他们用专注和创新,展现了真正的“工匠精神”。他们有的在艰苦的环境中奋斗,有的在精密的实验室里钻研,在各自的专业领域里,依靠高超的技术和忘我的付出,支撑起中国国防工业和航天事业的伟大发展。 演习场上炮声隆隆,士官宋立玉正专注地使用工具,保障战士们的安全。他是一位听着红军故事长大的山东人,深受革命先辈影响,对装备怀有深厚的感情。宋立玉把装备看得比什么都重要,总是尽力让它们处于最佳状态。一次实弹演习中,坦克炮弹突然卡住,炮膛内部温度达到50℃,随时可能爆炸。 危急时刻,宋立玉挺身而出,冒着生命危险,用一根劈开的竹竿和半截螺丝刀,成功排除了故障。事后检测显示,这发炮弹的延期引信已处于临界状态,再拖延十分钟就可能引发殉爆。宋立玉的胆识和技艺,赢得了战友们的敬佩,也让他获得了“铁甲神医”的称号。 宋立玉的“传奇”故事不是孤例。还有一位清华大学的高材生王威,也用实际行动展现了“工匠精神”的真正意义。王威原本拥有极好的学术背景,完全可以在科研领域有所成就。但他深深地被中国航天事业吸引,因此放弃了攻读博士学位的机会,选择成为一名普通的火箭焊接工人,为中国航天事业贡献自己的力量。 在工厂里,王威从最基础的工作做起,刻苦钻研焊接技术,并不断进行创新。他将自动化焊接技术引入火箭制造中,大大提高了焊接效率和质量,并因此获得了“金牌焊工”的称号。 宋立玉的战场急救和王威的实验室钻研,看似发生在不同的领域,却有着共同的精神内核:对技术的极致追求和对国家事业的无私奉献。他们用行动证明,无论学历高低,无论岗位平凡与否,只要心怀梦想,勇于创新,就能在各自的领域里创造出非凡的价值。 从战场到工厂,从两块五到二十万,从竹竿到焊枪,这些故事背后,是无数个默默奉献的匠人们,用他们的汗水和智慧,铸就了中国的大国重器。他们是新时代的脊梁,他们的故事激励着我们不断前行,追求卓越。 那么,究竟是什么样的力量,驱使着他们不断突破自我,创造奇迹?在科技飞速发展的今天,“工匠精神”又有着怎样的时代价值?