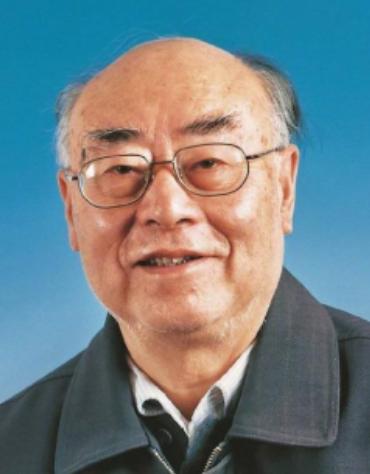

1967年,中国氢弹爆炸成功的消息传到美国美国中情局就立马开始调查氢弹技术泄密事件,20年后,美国人才知道一个从没留过学的国产土专家,吊打了美苏的科学家,研制出中国特有的"于敏构型"氢弹。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1967年6月17日,中国新疆罗布泊上空一声巨响,330万吨TNT当量的爆炸震撼了世界,中国成功引爆首枚氢弹,这一消息迅速传遍全球,尤其在美国引发了强烈震动。 美国中央情报局(CIA)对此难以置信,立即启动秘密调查,怀疑中国这一技术突破背后有泄密之嫌,然而调查持续了整整20年,美方才幡然醒悟。 中国氢弹完全是自主研发的成果,其核心是一位从未留学的本土科学家于敏,他以独特的设计方案——“于敏构型”——改写了核武器历史。 彼时正值冷战高峰,核武器是大国博弈的终极筹码,美国和苏联凭借核优势,多次对中国进行核讹诈,迫使中国在国防上不得不奋起直追。 原子弹的成功研发为中国奠定了基础,但氢弹的复杂性远超原子弹,其研发需要跨越巨大的技术鸿沟,更严峻的是,1961年中苏关系恶化,苏联专家全部撤离,技术援助戛然而止。 中国科学家面临前所未有的困境:没有先进设备,没有参考资料,甚至连基本的理论框架都尚未建立,然而,正是这种绝境激发了中国科学家的斗志,他们决心用自主创新为国家铸就“护身符”。 于敏,这位日后被誉为“中国氢弹之父”的科学家,1926年出生于动荡年代,童年时,他亲眼目睹国家受辱的场景,内心埋下了报国之志。 凭借卓越的数学天赋,他考入北京大学物理系,并在一次数学考试中以满分成绩震惊众人,大学毕业后,他进入原子能研究所,迅速崭露头角。 1961年,34岁的于敏临危受命,接下氢弹理论研究的艰巨任务,他深知此事的份量,毫不犹豫地接受了终身保密的条件,从此将个人荣辱抛诸脑后。 氢弹研发的过程异常艰辛,缺乏现代化计算机,团队只能依靠纸笔推演复杂的公式;没有外文资料,他们从零星的期刊中寻找线索,于敏带领团队夜以继日地工作,常常通宵达旦。 有时,为了争取一台有限的计算机资源,他们必须在深夜轮流操作,艰苦的条件并未让他们退缩,于敏凭借敏锐的洞察力和扎实的理论功底,逐步摸索出一条不同于美苏的技术路线。 他提出的“于敏构型”不仅解决了氢弹设计中的关键难题,还具有体积小、易保存、维护成本低的显著优势,这一创新设计令西方国家望尘莫及,也成为中国核武器的独特标志。 1965年,团队迁往上海,获得了一台性能稍好的计算机,于敏抓住这一契机,带领团队展开百日攻关,经过无数次推演和验证,他们终于完成了氢弹的理论设计。 1967年6月17日,罗布泊的试验场上空升起巨大的蘑菇云,中国首枚氢弹成功爆炸,从接受任务到试验成功,仅用了两年多时间,远超美苏耗费近十年的研发周期。 这一成就不仅令世界震惊,也让美国中情局的调查陷入迷雾,他们遍查全球,试图寻找技术泄密的证据,却一无所获,直到1988年于敏的贡献公开,美方才明白,这一切源于一位中国科学家的智慧与坚持。 氢弹的成功对中国意义深远,在那个核威胁频现的年代,它如同一张强有力的“护身符”,有效遏制了美苏的核讹诈,此后,美国核军舰在中国近海的挑衅行为明显减少。 1971年,中国在核威慑力量的支撑下,恢复了在联合国的合法席位,国际话语权显著提升,于敏和他的团队用实际行动证明,经济基础薄弱的国家同样能够在科技领域创造奇迹。 于敏的贡献远不止于此,氢弹成功后,他继续投身核科学研究,始终保持低调,出于保密需要,他28年间无法公开发表论文,也无法与同行分享成果。 这种隐姓埋名的生活,体现了他无私奉献的精神,尽管致力于核武器研究,于敏内心却始终向往和平。 他曾说,核武器的存在是为了震慑与自保,而他最大的愿望是看到全球核武器彻底消失,这种既爱国又关爱人类的情怀,令人肃然起敬。 2019年,于敏在北京逝世,同年,他被授予“共和国勋章”,成为首批获奖者中排名第一的科学家,这份殊荣不仅是对他个人成就的肯定,更是对那个时代无数默默奉献的科学家的致敬。 于敏的传奇对今天仍有深远启示,在科技日新月异的时代,自主创新仍是国家发展的核心动力,无论面对怎样的困难,只要有信心和决心,就能跨越障碍,书写新的篇章。 于敏精神激励着新一代科技工作者,为实现民族复兴贡献力量,同时,他的和平理念也提醒我们,科技的最终目的是造福人类,未来,中国应继续秉持这一信念,和平利用核能,为世界创造更美好的明天。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:新浪军事2008-7-15《军史回眸:我国第一颗氢弹爆炸背后的十大秘闻》